Николай Алефиренко - Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие

- Название:Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0813-2, 978-5-02-034839-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Алефиренко - Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие краткое содержание

В учебном пособии представлена системная панорама становления лингвокультурологической теории слова в рамках взаимодействия новых парадигм когнитивной семантики, семиологии и лингвосинергетики. В соответствии с принципами двухуровневого обучения в высшей школе авторское видение ее методологических принципов и категорий дано в сопряжении с устоявшимися в лингвокультурологии традициями. Раскрываются истоки синергетического кодирования культурно-исторического опыта системой языка и системой мышления.

Для магистрантов направления «Языковое образование». Пособие может быть использовано в общеобразовательном курсе «Культурология», изучающемся во всех высших учебных заведениях. Оно также обращено к лингвистам-исследователям, преподавателям, аспирантам и всем, кто интересуется ценностно-смысловым пространством слова.

Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для художественного (прежде всего поэтического) текста, обладающего вертикальной пространственной структурой, наиболее важные моменты обработки информации – это этапы текстопорождения и восприятия образного слова. Культурно-когнитивной особенностью поэтического текста является сложная архитектоника его смыслового содержания, что, безусловно, предопределено особым поэтическим мышлением ассоциативно-образного и символического характера (А.А. Потебня). А это, в свою очередь, делает еще более актуальной проблему когнитивно-культурной интерпретации скрытого смысла, связанной с декодированием поэтически оправданных лексико-синтаксических «аномалий» и выявлением интенционального содержания (замысла и смыслового намерения автора).

Когнитивно-культурный подход, как нам представляется, дает возможность проникнуть в глубинные свойства семантики языка и текста, поскольку он затрагивает скрытые информационные пласты и научного и поэтического мышления, где происходит комбинаторное упорядочение знаний и формируется соответствующая языковая картина мира (Е.С. Кубрякова), тех знаний, которые лежат в основе языковой и речевой семантики.

Теоретическим субстратом формирующейся методологии более явно признается известная логико-философская доктрина речевых актов Джона Остина, Джона Серля, Зено Вендлера и др. Менее активно используются теория речевой деятельности (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней и др.) и теория лингвокультуры (В.В. Воробьева, В.А. Масловой, Н.Л. Шамне и др.). Между тем культурно-прагматический потенциал идиоматики раскрывается только в единстве двух названных выше теорий. Этому есть несколько объяснений, и главное – в объективной культурно значимой соотнесенности двух феноменов – речевого акта и речевой деятельности.

Речевой акт – это целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с этнокультурными принципами и правилами речевого поведения (Н.Д. Арутюнова), принятыми в данном культурно-языковом сообществе; речевые акты характеризуются интенциональностью (коммуникативными намерениями), целеустремленностью и конвенциональностью (условным соглашением) говорящих. Речевая деятельность – это вид деятельности, включающей акты говорения, восприятия речи, ее понимания и интерпретации. Следовательно, речевые акты и речевая деятельность, направленные на создание, восприятие, понимание и интерпретацию речевых актов, смыслообразующим компонентом которых выступает культурно маркированная единица языка, являются объектом культурно-прагматической теории, а ее предметом – лингвокультурологическая сущность языкового знака, его амбивалентная отнесенность к другим элементам высказывания и к участникам культурно-знаковой ситуации в рамках соответствующего ей речевого акта.

Языковой знак в составе речевого акта, оказавшийся в той или иной культурно маркированной коммуникативной ситуации, рассматривается в органическом единстве с сопутствующими прагматическими обстоятельствами общения: замыслом отправителя сообщения, пресуппозитивным фоном, условиями общения, интерпретацией и пониманием сообщаемого. Ср.: – Ты с ним полтора года работал… должен был изучить человека. – Работал, ну что ж. Никаких особенных грехов не замечал. Так себе, ни рыба ни мясо (В. Овечкин). В связи с этим предпочтительнее в такого рода исследованиях говорить не о речевой, а о культурно-прагматической ситуации, в которой реализуется языковой знак и в которой обеспечивается адекватное понимание коммуникантами культурно-прагматического смысла всего высказывания.

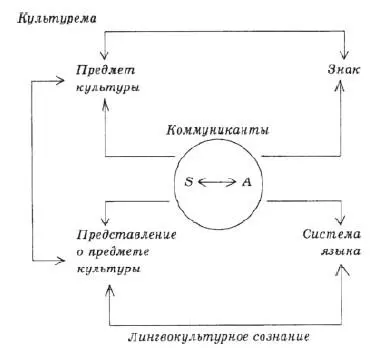

Инвариантная культурологическая модель коммуникативно-прагматической ситуации (рис. 1) представляет собой структуру, в центре которой располагаются коммуниканты: субъект речи (S) и адресат (А), фокусирующие все остальные элементы ситуации: а) предмет культуры; б) ассоциативно-образное представление о нем; в) знак в сочетании с другими речевыми знаками высказывания и г) систему знаков, коррелирующую с системой языкового сознания.

Рис. 1. Инвариантная культурологическая модель коммуникативно-прагматической ситуации

Анализ структуры коммуникативно-прагматической ситуации направлен на выявление культурно маркированной семантики слова (фраземы) с точки зрения различных видов речемыслительной деятельности: а) номинативной (человек – денотат); б) отражательно-интерпретирующей (человек – представление) и в) условно-рефлекторной (человек – знак, языковое сознание).

Такое понимание объекта и предмета культурно-прагматической теории предполагает исследование прагматических свойств языковых знаков в нескольких аспектах, связанных (а) с субъектом речи, (б) с адресатом, (в) с характером их взаимного воздействия (особенно в диалогической речи) и (г) с ситуацией общения. Каждый из выделенных аспектов культурно-прагматической лингвистики имеет свой предмет исследования.

Первый аспект культурно-прагматического исследования связан с субъектом речи. Предметом изучения здесь являются следующие дискурсивные явления:

1) выражающие явные и скрытые коммуникативные намерения, или, по Д. Остину, иллокутивные силы высказываний в таких разновидностях, как имплицитная культурная информация, мнение, просьба, приказ, совет, обещание, извинение и т. п.;

2) раскрывающие культурный характер речевой тактики и тип речевого поведения;

3) проецирующие модель построения дискурса в соответствии с коммуникативными намерениями;

4) кодирующие важные для лингвокультурологии косвенные смыслы высказывания, намеки, иносказания, обиняки и т. п.;

5) содержащие культурно-прагматические пресуппозиции: оценки общего для коммуникантов фонда знаний, их мнений, интересов и психических состояний;

6) выражающие модально-оценочное содержание высказывания, его истинность или ложность, неоднозначность, ироничность и т. п.);

7) служащие культурно значимыми смысловыми акцентами в содержательной структуре высказывания.

Во втором аспекте в связи с адресатом речи – исследуются:? языковые знаки с точки зрения заложенного в них интерпретационного потенциала: при этом особую ценность приобретает декодирование языкового значения путем компонентного анализа скрытых сем (минимальных смыслов), выявления культурно-прагматических ситуаций и пресуппозиций;

? языковые знаки как носители перлокутивных эффектов, т. е. языковые знаки исследуются здесь с точки зрения их воздействия на адресата с целью изменения его эмоционального состояния, взглядов и оценок;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: