А. Колмогорова - Аргументация в речевой повседневности

- Название:Аргументация в речевой повседневности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034779-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Колмогорова - Аргументация в речевой повседневности краткое содержание

В монографии анализируется феномен аргументации, рассматриваемый не только как логико-философское или рационально-эвристическое явление, но и как имманентное свойство речевой коммуникации в целом, в том числе и в ее повседневном модусе. На обширном эмпирическом материале и с опорой на результаты экспериментальной работы выявляются способы осуществления аргументации в повседневном речевом общении, описываются характерные особенности речевого аргументативного поведения в различных возрастных группах.

Аргументация в речевой повседневности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Значит, для того чтобы человек мог сказать: «я знаю значение этого слова», он должен, во-первых, иметь сложившийся опытным путем образ обозначаемого данным словом объекта, во-вторых, он должен иметь сложившийся образ данного языкового знака – некоторую совокупность представлений о тех воздействиях на собеседника, которые будет оказывать данное слово в том или ином контекстах (смыслах, реализуемых данным словом), а в-третьих, должен иметь практический навык (его можно сравнить с известными habitus П. Бурдье (Бурдье 2001; Bourdieu 1990) использования некоторого набора операций, активизирующих различные уровни сознания, для того чтобы добиться реализации некоторого изменения во взаимодействии Слушающего с объектом при помощи использования данного языкового знака.

Таким образом, значение можно определить как структуру знания, позволяющую человеку связывать в едином взаимодействии объект окружающего мира и языковой знак. При этом данная структура включает в себя как «знания что», полученные практическим путем и осознаваемые лишь частично знания тех смыслов, которые может реализовывать данный знак, и «знание» объекта (полученное как индивидуальным опытным путем, так и посредством усвоения некоторой культурной традиции), устойчиво ассоциируемого с данным знаком, так и «знания как», имеющие неосознаваемый характер и включающие в себя полученные в опыте речевой коммуникации умения и навыки относительно того, как сделать так, чтобы при помощи языкового знака выразить определенный смысл.

Данные умения и навыки реализуются на следующих этапах нашей модели порождения смысла.

1. Под импульсным воздействием мотива речепорождения и интенциональной фокусировки сознания на каком-либо объекте окружающей среды происходит полная или частичная активизация образа данного объекта в сознании языковой личности. Образ объекта, представляющий собой обобщение опыта (сенсомоторного, тактильного, визуального и др., а также культурного) взаимодействия с объектом, в исследовательских целях может быть эксплицирован в виде когнитивного сценария или глубинной пропозиции. Сравните выявленный нами в результате многоаспектного исследования (Колмогорова 2006) (анализ теоретической литературы по вопросам мифологии, истории, истории русского языка, психологии, физиологии; анализ широкого спектра как прецедентных текстов (афоризмы, пословицы, евангелические тексты), так и газетных, художественных, рекламных дискурсов; опрос информантов) когнитивный сценарий сакрального характера и глубинную пропозицию, репрезентирующие, соответственно, образ объекта-качества «светлый» в сакральной и профанической сферах:

• «светлый» – Бог причащает человека на некоторое время/навечно в земной жизни/в загробной жизни Истине и Благу, человек поднимается и причащается Благу и Истине;

• «светлый» – А. X хорошо доступен для света, так как находится в открытом пространстве, скорее всего, вверху;

Б. X сам излучает свет.

На данном этапе смыслопорождения можно усмотреть аналог перехода от мотивационно-побуждающего к формирующему уровню речепорождения (по И.А. Зимней 1969, 1978).

2. В сознании языковой личности актуализируется взаимная причинная связь данного объекта с некоторым языковым знаком, приблизительно формулируется или выбирается из уже бывших однажды в опыте речевого взаимодействия обобщенный, но несущий след эмоциональной и оценочной окрашенности смысл взаимодействия с объектом при помощи данного слова – концепт. Например, в следующих употреблениях прилагательного светлый, мы можем «восстановить» первоначальный смысл – концепт «непреодолимая сила»:

(1) В окнах черных каменных стен вихрилось светлое пламя,от нестерпимого жара вспыхивали деревья на тротуаре [Бакланов Г. Южнее главного удара (1957) – НКРЯ];

(2) Город, ограбив дочиста, подожгли, и спасшиеся нижегородцы смотрели издалека с томительным отчаянием, как светлое пламясъедает их только что отстроенные хоромы [Балашов, 77].

Данный этап можно соотнести со смыслообразующей фазой речепорождения (Зимняя), а также с этапом внутреннего программирования высказывания (по Леонтьеву) и, в некоторой степени – с внутренней речью в концепции Л.С. Выготского, когда происходит «вливание многообразного смыслового содержания в единое слово внутренней речи» (Выготский 1982).

3. Происходит «разворачивание» обобщенного смысла, заключенного в концепте, путем распределения смысловой нагрузки между несколькими языковыми единицами-«синтагматическими соседями». При этом происходят некоторые модификации изначальной когнитивной структуры (когнитивного сценария или глубинной пропозиции) в процессе моделирования общего с когнитивными структурами языковых единиц, составляющих ближайший контекст, ментального пространства. Когнитивные структуры, активизированные словом, как бы прилагаются и «прилаживаются» для категоризации определенной ситуации в речежизненной среде. Используя элементы методики лингвистического анализа при помощи ментальных пространств Ж. Фоконье (Fauconnier 1994, 1997, 1999), мы, тем не менее, понимаем ментальное пространство несколько шире, чем это принято в концепции французского лингвиста, как способ построения контекста для действия в определенной житейской ситуации (Холодная 1997: 97). Так, в уже приводившемся речевом употреблении прилагательного светлый (пр. 2) мы можем предложить следующую достаточно простую (нами выявлены и более сложные) модель взаимодействия ментальных пространств, актуализируемых прилагательным и существительным как членами минимальной синтагмы:

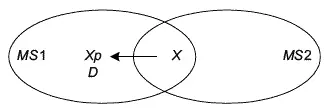

• активизируется часть Б глубинной пропозиции, лежащей в основе профанического образа объекта-качества «светлый» – «X сам излучает свет», – которая актуализирует ментальное пространство MS 1 со следующими элементами: «Хр (потенциальный объект), D (действие, свойственное объекту) – сам излучает свет». Существительное пламя актуализирует ментальное пространство MS 2 «объект природы (X) сам излучает свет (D)», в котором можно выделить те же элементы с идентичным содержательным наполнением, что и в ментальном пространстве, открываемом прилагательным. В результате взаимодействие ментальных пространств в данном сочетании происходит при помощи механизма наложения: при полном совпадении элементов D конкретное содержание элемента X из MS 2 накладывается на потенциальный элемент Хр из MS 1 (рис. 2).

Рис. 2. Механизм наложения элементов

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: