Валерий Даниленко - Введение в языкознание: курс лекций

- Название:Введение в языкознание: курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9765-0833-0, 978-5-02-034917-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Даниленко - Введение в языкознание: курс лекций краткое содержание

Курс лекций соответствует стандартной программе курса «Введение в языкознание». Он содержит основные сведения о языке, его функциях, истории его изучения. В курсе представлена отчетливая научно-отраслевая структура языкознания. Главное внимание в нем уделено проблемам внутренней лингвистики – синхронической, диахронической и сравнительной. К курсу приложен «Краткий словарь лингвистических терминов».

Для бакалавров и студентов, а также для интересующихся вопросами языкознания.

Введение в языкознание: курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2) номинативного строя (типа индоевропейских, а также тюркских, финно-угорских и мн. др.), где подлежащее выражается, как правило, именительным падежом как при непереходном глаголе, так и при переходном ( Я иду – я читаю книгу );

3) эргативного строя. Эргативный строй предложения характеризуется своими особенностями. Они свойственны некоторым палеоазиатским языкам (например, чукотскому) и кавказским (абхазскому, аварскому и др.). Эргативные языки отличаются от номинативных. В последних (а к ним относятся привычные нам индоевропейские языки) падеж существительного, с помощью которого обозначается субъект действия, не зависит от переходности/непереходности употребляемого с ним предикативного глагола. Вот почему в номинативных языках правила позволяют употреблять как « Книга была прочитана Петром», так и « Пётр прочитал книгу ». В эргативных же языках использование агентивного существительного либо в роли дополнения, либо в роли подлежащего зависит от переходности/непереходности предикативного глагола. Переходный глагол требует постановки агентивного существительного в роли дополнения (т. е. в косвенном или эргативном падеже): « Книга была прочитана Петром » но не « Пётр прочитал книгу ». С непереходным же глаголом употребляется абсолютив (прямой падеж): « Иван не спит », но не « Ивану не спится ». Упрощенно говоря, в эргативных языках переходные глаголы употребляются в пассивных конструкциях, а непереходные – в активных.

О ближайшей истории общей лингвотипологии могут дать хорошее представление следующие книги:

1. Принципы типологического анализа языков различного строя / Под ред. Б.А. Успенского. М., 1972.

2. Принципы описания языков мира / Под ред. В.Н. Ярцевой и Б.А. Серебренникова. М., 1976.

3. Теоретические основы классификации языков мира / Под ред. В.Н. Ярцевой. М., 1980.

4. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. Минск, 2000.

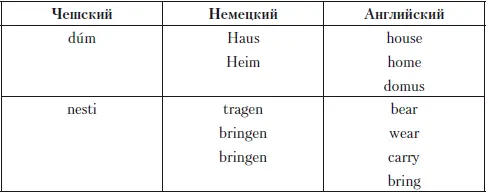

В XX в. получила развитие и частная типология языков. Её контрастивное направление связано с гениальным чешским учёным Вилемом Матезиусом( 1882–1945). Контрастивную (сопоставительную) лингвистику он интерпретировал как характерологическую. Он видел основную задачу лингвистической характерологии в том, чтобы с помощью сравнения нескольких языков между собою обнаружить в них наиболее характерные черты. Так, сравнивая чешский язык с немецким и английским в области словообразования, В. Матезиус обнаружил, что эти языки располагают неодинаковым числом производящих основ, служащих для обозначения понятий «дом» и «нести». Это легко показать с помощью таблицы:

Примеры показывают, что словообразовательные структуры, объединённые общим содержанием, своеобразны в разных языках. На месте нескольких словообразовательных гнёзд в английском мы обнаруживаем только одно в чешском и два в немецком.

Другой пример из словообразования.Механизм соединения словообразовательного форманта с производящей основой создаваемого слова предполагает учёт говорящим словообразовательной валентности, т. е. учёт сочетаемостных свойств словообразовательных элементов. В. Матезиус обнаружил, что для чешского языка типичны такие сочетания, как « исконный элемент + исконный» и « заимствованный элемент + заимствованный ». Структуры смешанного типа здесь, в отличие от английского языка, очень редки (например, Dvořak-eum « концерт из произведений Дворжака »).

Характерную черту английского языка в области морфологии В. Матезиус видел в развитии его возможностей, связанных с употреблением одних частей речи в значении других. По этим возможностям он превосходит, например, славянские языки. Так, в английском языке существительное может легко употребляться в значении прилагательного, что трудно сделать в чешском или русском: the eveningradical paper « вечерняя радикальная газета » , a too Londonpoint of view « слишком лондонская точка зрения »). Более того, английский язык позволяет адъективировать даже глагол: а non-stopflight « безостановочный полет ». Аналитическая тенденция (движение к сокращению числа окончаний) позволяет английскому языку также легче, чем синтетическим языкам, употреблять существительное в значении глагола, т. е. вербализировать его. Для этого достаточно перед существительным поставить to. Примеры В. Матезиуса: an eye « глаз » – to eye « смотреть » ; a snow-ball « снежок » – to snow-ball « играть в снежки ».

Одну из характерных черт английского языка в сравнении с чешским в области синтаксисаВ. Матезиус видел в том, что в первом тема чаще выражается подлежащим, а во втором – дополнением (ср. ответы на вопрос « Кем было написано это письмо? » : This letter was written by Pа « Это письмо (тема – подлежащее) было написано папой » – Tenhle dopis napsal tatinek « Это письмо (тема – дополнение) написал папа »). (Подробно см.: Даниленко В.П. Функциональная грамматика Вилема Матезиуса. Методологические особенности концепции. С. 51).

Контрастивная (сопоставительная) лингвистика получила в дальнейшем довольно большую популярность. Её теоретические основания вы можете найти в книге: Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. М., 1981.

Ещё большее развитие, чем контрастивная, в наше время приобрела конфронтативнаяформа частной типологии языков. Вот только некоторые книги из этой области:

1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. Л., 1979.

2. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М., 1983.

3. Зеленецкий А.Л., Монахов П.Ф. Сравнительная типология немецкого и русского языков. М., 1983.

4. Халифман Э.А., Кузнецова И.Н., Козлова З.Н. Пособие по сопоставительному изучению грамматики французского и русского языков. М., 1981.

Авторы этих книг не ставили перед собой задачи выделения отличительных (контрастивных) особенностей в сравниваемых языках. Их отличительные черты они рассматривали на равных с общими. Выделение общего и различного в сравниваемых языках – задача конфронтативной лингвистики.

Возьмём первую книгу и откроем на 116 странице. Речь на ней идёт о выражении семы (значения) единичности/множественности в русском и английском языках. Автор обращает внимание, что в обоих языках значение множественности передаётся с помощью окончаний ( город а– town s ). В этом состоит сходство между ними. Но дальше он указывает и на разницу между этими языками: «В отличие от русского языка, сема единичности в английском языке представлена только нулевой морфемой, например: town, рlay, foot ». Сначала – сходство, а потом – различие. Делаем вывод: перед нами конфронтативное исследование.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]](/books/1076530/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs.webp)