Григорий Солганик - Очерки модального синтаксиса

- Название:Очерки модального синтаксиса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0835-4, 978-5-02-037157-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Солганик - Очерки модального синтаксиса краткое содержание

Модальный синтаксис – новый раздел синтаксической науки, призванный исследовать семантику языковых (прежде всего синтаксических единиц) и текста на основе антропоцентрического принципа «человек в языке». Традиционные разделы синтаксиса (структурного, коммуникативного, семантического) необходимо дополнить исследованием роли говорящего (я) в структуре языка и речи. Роль говорящего проявляется прежде всего в субъективной (текстовой) модальности – универсальной языковой категории, образующей важный слой значения языковых единиц, играющей большую роль в речеобразовании. В книге описаны теоретические основы субъективной модальности, субъективная модальность слова (словоформы), словосочетания, текста.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных специальностей, а также для широкого круга читателей, интересующихся русским языком.

Очерки модального синтаксиса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

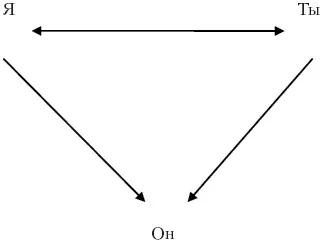

Будучи наименованиями участников речевого акта, личные местоимения выступают и основой построения высказываний. В соответствии с тремя участниками речевого акта речь может строиться от 1-, 2-, или 3-го лица. К этим трем типам и сводится все структурное многообразие русской речи. Разумеется, следует иметь в виду и комбинирование этих трех типов. Рассмотрим каждый из типов.

I тип («Я рассказываю...»).

I тип речи – высказывания от 1-го лица. Сюда относятся высказывания, строящиеся от 1-го лица, т.е. посредством форм я и мы , а также с косвенными средствами выражения Я.

1. Высказывания с формами я, мы или соответствующими глагольными личными формами и притяжательными местоимениями: Я отправляюсь за город; Иду за грибами; Мы строим общежитие; Наш сад в цвету; Мой отец – конструктор.

2. Высказывания побудительные и вопросительные. Их отношение к Я обнаруживается благодаря тесной координации я и ты. Обращенный к собеседнику вопрос или побуждение может исходить только от Я: Посмотри вокруг; Пойдем на концерт; Какое сегодня число? Как тебя зовут? Хотя высказывания имеют побудительную или вопросительную форму, принадлежат они Я. Сказать «Посмотри вокруг» может только говорящий.

3. Высказывания эмоционально-восклицательные: Как хорошо!; Хорошо!; Какая погода!; Ай-я-яй!; Что за чудеса в решете!

Принадлежность этих высказываний говорящему выражается посредством интонации, словопорядка, частиц, междометий и т.д.

4. Высказывания с вводными словами и сочетаниями, имеющими различные значения: Чего доброго, нагрянут сегодня эти разбойники; Задача, по-моему, не имеет решения; Здесь, помнится, была дорога.

Помимо разнообразных значений, которые вносят вводные слова в высказывание (уверенности или неуверенности, сожаления или радости и т.д.), они сигнализируют также о присутствии в предложении «голоса» говорящего. Ср.: Дверь тихо, без скрипа раскрылась; Дверь, к моему изумлению, тихо, без скрипа раскрылась.

В первом случае перед нами обычное высказывание, описывающее, как раскрылась дверь. Второй случай более сложный. Высказывание содержит два плана: описываемое событие, как в первом высказывании, и наблюдателя, следящего за событием, удивляющегося – он, по-видимому, не ожидал, что дверь раскроется. Благодаря вводным словам высказывание становится «двуголосным», полифоничным. Так, в нашем примере Здесь, помнится, была дорога к основному сообщению добавляется важная новая информация (второй план), связанная с вводным словом помнится, которую можно интерпретировать так: «Я, говорящий, был (бывал) здесь раньше и, кажется, помню, что здесь была дорога».

Итак, все четыре группы высказываний объединяются благодаря прямому (1-я группа) или косвенному (2 – 4-я группы) выражению Я говорящего. Все эти высказывания употребляются, как правило, в I типе речи, т.е. от 1-го лица. Форма речи от 1-го лица наиболее проста, естественна, изначальна. Говорящий – это я, собеседник – ты, он – тот, кто не участвует в речи. Именно так, по-видимому, начиналась вообще речь, имевшая на первых порах только устную форму.

Главная особенность I типа речи – совпадение производителя речи и Я говорящего. Однако эта особенность проявляется наиболее полно в обиходно-разговорной речи, в письмах, в публицистике. Вот, например, краткий диалог:

– Скучаете, я думаю, без ребят.

– Да, ребята... Скучаю, конечно.

В этом обмене репликами конкретный говорящий обращается к собеседнику, естественно, называя себя я. Затем в ответной реплике роли меняются: собеседник (слушатель, адресат) становится говорящим и также называет себя я . И это я полностью совпадает с производителем речи. Тот, кто говорит, и есть Я.

Аналогичное положение в письмах:

«Дорогой мой господин Гессе,

что за превосходное, поистине обаятельное чтение – Ваши «Письма»! Сразу по нашем возвращенье я вытащил этот том из пяти десятков других, которые здесь скопились, и последние дни проводил свои часы чтения, после обеда и вечером, почти исключительно за ним. Примечательно, как эта книга не дает от себя оторваться. Говоришь себе: «Поторопись-ка немного и пропусти кое-что! Ведь есть же еще и другие вещи, вызывающие у тебя хоть какое-то любопытство». А потом читаешь все-таки дальше, письмо за письмом, до последнего...»

Это письмо, обращенное к немецкому писателю Г. Гессе, написано, естественно, от 1-го лица, и у читателя нет никаких сомнений, что Я этого письма – великий немецкий писатель Т. Манн.

Главной особенностью публицистики также является, как уже упоминалось, совпадение производителя речи с авторским Я.

Итак, речь от 1-го лица – I тип речи – используется в разговорно-обиходном стиле, в письмах, дневниках, в публицистике. И во всех этих случаях производитель речи совпадает с субъектом речи – с тем, кто говорит (пишет). Такое употребление можно назвать прямым: местоимение я прямо и непосредственно обозначает говорящего, который и есть производитель речи. Однако возможно и относительное употребление I типа речи, когда производитель речи и ее субъект (говорящий) не совпадают. Обратимся к начальному фрагменту повести А.С. Пушкина «Выстрел»:

«Мы стояли в местечке ***. жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего».

Возникает вопрос: кто это мы, которым открывается повесть? Кто Я, от лица которого ведется далее рассказ? В художественной литературе Я – субъект речи, говорящий, рассказывающий – и автор не совпадают. Речь от 1-го лица, как правило, имеет характер стилизации. Автор может отождествлять себя с каким-либо персонажем и вести повествование от его имени, что делает рассказ более правдоподобным, красочным, глубоким. Рассказчик, по словам академика В.В. Виноградова, речевое порождение автора, и образ рассказчика, который выдает себя за автора, – это форма литературного артистизма писателя. Как актер творит сценический образ, так писатель создает образ рассказчика. В результате в произведении перекрещиваются несколько речевых слоев: образ автора, образ рассказчика, речевые образы персонажей. Они сложно и разнообразно взаимодействуют, создавая богатую в стилистическом отношении, полифоническую канву.

Выбор формы речи от 1-го лица, когда автор «передоверяет» повествование рассказчику, позволяет дополнительно, изнутри охарактеризовать героя-рассказчика, передать его непосредственный взгляд на окружающее, его эмоции, оценки, интонации. Такая форма изложения может придавать рассказу искренность, исповедальность – прием, которым часто пользовался Ф.М. Достоевский. Вот пример из романа «Подросток» (свидание героя романа Аркадия с Ахмаковой):

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: