Александр Пеньковский - Очерки по русской семантике

- Название:Очерки по русской семантике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:ISSN 1726-135X, 5-94457-166-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Пеньковский - Очерки по русской семантике краткое содержание

В книге известного лингвиста и культуролога проф А.Б.Пеньковского собраны его работы по русской семантике, представляющие несколько циклов устойчивых исследовательских интересов автора. Среди них – общекатегориальная семантика и семантика концептов, семантика наречий и семантика собственных имен, фонетическая семантика и семантика орфографии. Читатель встретит здесь не только работы, опубликованные ранее (при подготовке к переизданию они все были заново отредактированы и дополнены новым материалом), но и работы последних лет, еще не видевшие света.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся живой жизнью языка.

Очерки по русской семантике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

6. 0. Поиски дополнительных аргументов в пользу этого предположения обращают нашу мысль к образованиям типа восырь, вохолодь. Представленные в общем списке форм степеней качества с приставкой во– лишь единичными примерами, они, как можно предполагать, имеют исключительно важное значение для понимания генезиса всей этой группы образований.

6.1. Возникшие в результате категориальной трансформации предложно-падежных сочетаний, включающих формы вин. пад. ед.ч. существительных *сырь, *холодь (ср. еще просырь, прохолодь, проголодь, просинь, проседь, прозелень и др., откуда далее наречия типа впроголодь, впрохолодь и т. п.) образования типа восырь ‘сыровато’, ‘сыроватый’, вохолодь ‘холодновато’, ‘прохладно’ свидетельствуют о том, что мы имеем здесь дело со значением движения в сторону данного качества, откуда логично выводится значение невысокой степени, неполноты, ослабления степени качества, связанное с предметным представлением и выражением качественного признака. Ср.: «…красный цвет поспешаловки не любит. Переборщишь – в холод уйдет, в густоту. Недоборщишь – в розовый ударится… .» (Б. Васильев. Не стреляйте в белых лебедей…); «…кожа его отдавала в синеву… .» (Б. Полевой. Силуэты); «…лицо его в желтизну бросило» (В. Ивин, Л. Осадчук. Обманчивая внешность); «… .темный, в коричневу, норвежский сыр» (Ю. Нагибин. Сентиментальное путешествие) и т. п.

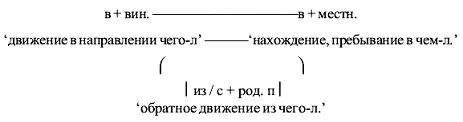

6.2. Если исходить из такого рода фактов (а их можно было бы неограниченно умножить) и предположить, что они представляют именно ту семантическую модель, которая определила генезис интересующих нас форм, то можно будет рассматривать приставку во– в их составе как точное соответствие предлога в / во в его пространственном значении как члена определенной предложно-падежной системы:

Эта элементарная трехчленная схема (‘куда – где – откуда’), определяя стандартное выражение предметных «физических» пространственных отношений (в Москву – в Москве – из Москвы), легко переносится на другие – не «физические» пространства, будь то «пространство» социальных или профессиональных групп (пойти в летчики – быть в летчиках – уйти /уволиться / быть уволенным из летчиков) или – метафорически – ролевое «пространство» природных классов тех или иных объектов (овца попала в волки, чижик был зачислен в соловьи) и др. – см. об этом в работе [Золотова 1985].

6. 3. Таково же и «пространство качественных и – прежде всего – цветовых признаков и степеней качества», обслуживаемое всеми членами этой системы.

Для первого ее члена – это наречия и несклоняемые прилагательные рассматриваемой нами группы типа восине ‘синевато’ ‘синеватый’, вокрасно ‘красновато’, ‘красноватый’ и т. п.

Для второго ее члена – это широко распространенные в др-р. и старорусском языке конструкции типа върыже бурь, каря въ буре и т. п.

Для третьего – обычные при выражении оттенков цвета наречно-адъективные образования типа избура-красный, исчерна-серый и т. п. или с обратным расположением их компонентов типа др-р. красный

и т. п., а также случаи изолированного употребления форм типа исчерна: «Ворон, да не конь, // Счерна да не медведь» (Д. Садовников); «Глаза у Ильи счерна, но разрез их не русский…» (А. Шелудяков. Из племени кедра, I, 2); «Не может быть, чтобы человеческая кожа была вот такая пупырчатая, изжелти» (А. Черкасов. Хмель); «Кладбищенский день исчерна синел…» (С. Кирсанов, Кладбище Пер-Лашез, 1935) и т. п.

6. 4. Все они генетически восходят к формам существительных среднего рода типа *буро, *серо, *чьрно, омонимичным кратким прилагательным среднего рода и вытесненным в большинстве своем различными суффиксальными производными типа бурость, серость, чернота и т. п. (см. об этом в работах [Пеньковский1969-а: 12–15; 1973-6: 221–228; 1977: 246–247]).

6.5. Судьба трех названных типов образований оказалась, однако, различной. Одни их них сохранились и получили достаточно широкое общерусское употребление (исчерна-серый, изжелта-зеленый и т. п.), другие – типа в буре рыж – были полностью утрачены, третьи закрепились с территориально-диалектными ограничениями. Именно таковы рассматриваемые нами формы типа вобело, вокрасно, восеро.

7.0. Сохранившись, они создали модель, по которой затем осуществлялось широкое развитие новых наречий от основ прилагательных с иными, уже нецветовыми значениями.

8.0. В то же время благодаря утрате производящих существительных и переориентировке словобразовательных связей эти наречия стали базой образования соответствующих прилагательных: вокрасно → вокрасный, вогусто-вогустыйи т. п.

8.1. Именно вторичное образование от наречий объясняет в ином случае остающееся загадочным для прилагательных постоянное ударение на приставке во-.

8.2. Именно вторичное образование от наречий объясняет отмеченный Ф. П. Филиным факт количественного преобладания вo -наречий над во- прилагательными в накопившемся к настоящему времени материале. Можно полагать, что такое соотношение отражает действительную объективную закономерность, а не прихоть случайного исследовательского отбора.

8.3. Вторичное образование прилагательных от наречий вообще не редкость в славянском языковом мире и особенно широко распространено как раз в кругу степеней качества и степеней сравнения. Ср., например, западно-брянские, б-р. иукр. соотношения типа дешевей → подешевей → подешевейший, больше → побольше → побольший, меньше → поменьше → поменьший и т. п. Ср. также соотношения типа др-р. исчьрмна → исчьрмный и под.

Астахова 1951 – Астахова А. М. Былины Севера. Т. 2. М.; Л., 1951.

Бабайцева 1967 – Бабайцева В. В. Переходные конструкции в синтаксисе. Воронеж, 1967.

Гецова 1970 – Гецова О. Г. Проект Архангельского областного словаря. М.:Изд-во МГУ, 1970.

Гильфердинг 1950 – Гильфердинг А. Ф. Онежские былины. Т. 3. М.; Л., 1951.

Голубкова 1965 – ГолубковаМ. Р. Оленьи края. М., 1965.

Даль 1881 – Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., 1881.

ДСЛ 1971 – Тимофеев В. П. Диалектный словарь личности // Учен. зап. Шадринского и Свердловского гос. пед. ин-тов. Сб. № 162. Шадринск, 1971.

Ефименко 187 7 – ЕфименкоП. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч. 1. М., 1877.

Золотова 1973 – Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.: Наука, 1973.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: