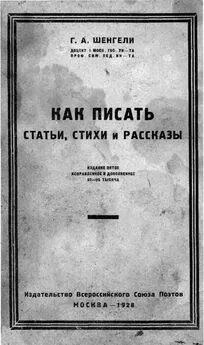

Георгий Шенгели - Как писать статьи, стихи и рассказы

- Название:Как писать статьи, стихи и рассказы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Всероссийского Союза Поэтов

- Год:1928

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Шенгели - Как писать статьи, стихи и рассказы краткое содержание

Книга содержит рецепты создания статей, стихов и рассказов, приправленных изрядной дозой пролетарских лозунгов. Была написана, судя по всему, для рабкоров. Может служить примером грамотной популяризации и быть полезной для понимания атмосферы времени.

Тем не менее, основу книги представляет классический подход к ремеслу работы с текстом и включает массу полезных практических приёмов, полезных как для начинающих, так и для опытных словесников, поскольку советы весьма конкретные, и многие из них актуальны поныне.

Как писать статьи, стихи и рассказы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чуть слыШно бесШумно ШурШат камыШи.

Здесь подбором шипящих звуков передается шуршание камышей. Или:

ШиПенье Пенистых БоКаЛов

И ПунШа ПЛамень ГоЛуБой

Здесь звуки п, б, к, лпередают хлопанье пробок, а звуки ш— шипенье пенящегося вина. Такой прием называется звукоподражанием .

Иногда же подбор звуков не имеет целью звукоподражаний, а стремится просто насыпать строку схожими звуками, потому что такой подбор производит на слух приятное впечатление и заставляет лучше чувствовать слово. Например:

Вечер, Взморье, Вздохи ветра,

Величавый Возглас Волн,

Близко Буря, в Берег Бьется

Чуждый Чарам Черный Челн.

Здесь все слова начинаются со звуков в, били ч. В таком виде подбор звуков грубоват, и не следует им увлекаться. Но вот более умелые строки:

Клянусь, о матерь НаСЛаЖдений,

Тебе НеСЛыхаННо СЛуЖу,

На ЛоЖЕ…

Здесь звуки слова «наслаждений» почти все повторяются в смежных словах. Вот еще пример:

Бросал В НеВеДомые ВоДы

СВой ВеТхий НеВоД…

Здесь все время повторяются звуки в, и, д.

Подбор звуков в стихотворении называется инструментовкой [4] В стиховедении: Аллитерация — повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность (в стихосложении). ( прим. верст .)

.

Иногда производится подбор ударных гласных, так чтобы внутри строки получались чистые ассонансы, например:

ВзложУ на тетивУ тУгУю,

ПослУшный лУк согнУ в дУгУ.

Здесь не все звуки Уударные, но этот звук и неударный звучит очень отчетливо.

Искусство инструментовки — очень трудное искусство, и овладеть им можно лишь тщательно вслушиваясь в распределение звуков в стихах великих поэтов. Инструментовка должна быть скрытой, неявной, не лезть в глаза, как в приведенном выше примере: «чуждый чарам черный челн». Для того, кто хочет подробнее ознакомиться с вопросами инструментовки, рекомендуем статью Брика в сборнике «Поэтика» и книжку Артюшкова «Звук и стих». Но, чтобы усвоить себе эти работы, необходимо знать хорошо, вообще, учение о звуках русского языка, а для этого нужно ознакомиться с книгой профессора Богородицкого «Общий курс русской грамматики».

Все изложенное здесь о стихе, представляет собою только начатки знаний, необходимых поэту, только поэтическую азбуку, без которой нельзя быть грамотным стихотворцем. Но, чтобы вполне усвоить себе технику стиха, нужно основательно прочитать немало книг. Для начала советуем ознакомиться с книгой Щульговского «Технические начала стихосложения», Томашевского «Русское стихотворение», Жирмунского «История и теория рифмы», Эйхенбаума «Мелодика стиха» и с нашей книжкой «Практическое стиховедение».

Практически же учиться стихосложению следует так: хорошо разобравшись в изложенных правилах, надо заняться определением размеров. Взять то или другое стихотворение Пушкина Лермонтова, Некрасова (вообще, кого-нибудь из поэтов прошлого, не современных, — у последних часто размеры очень сложны), и постараться, во-первых, определить размер. Иногда это удается сразу, иногда надо поискать строку, которая совершенно точно укладывается в тот или другой размер. Например, если взять начало Пушкинской «Полтавы»: «Богат и славен Кочубей» и т. д., — Только семнадцатая строка «не злАтом, дАнью крымских Орд» вполне ясно совпадает со схемой четырехстопного ямба. Найдя её, надо установить, чем от нее отличаются другие строки: где стоят облегчения, где отяжеления, где перебои, какие у строк окончания. Можно определять иначе: наметить, на которых слогах от начала строки стоит большинство ударений; если большинство стоит на нечетных слогах, и последний ударяемый тоже нечетный, — это хорей; если ударения приходятся главным образом на четные слоги, — это ямб; если впромежутку: на первом, четвертом, седьмом, десятом, т. е. на нечетном и четном поочереди, — это дактиль. Амфибрахий также дает ударения на четных и нечетных: на втором, пятом, восьмом, одиннадцатом слогах. У анапеста та же очередность: на третьем, шестом, девятом, двенадцатом. При этом следует не торопиться и рассмотреть несколько строк, чтобы случайные отяжеления не сбили с пути. Решив, каким размером написано данное стихотворение, и сколько в строке стоп, надо проверить по приведенным у нас образцам.

Научившись безупречно определять размеры, надо начать писать упражнения ставя себе задачи: дать такой-то размер, столько-то стоп, с такими-то окончаниями.

Понемногу, задачи надо усложнять и затруднять: писать разно стопными размерами, вводить облегчения или отяжеления на такой-то стопе, и т. д. Затем — перейти к задачам по рифмовке, по звукописи, по строфике, — следуя образцам у больших поэтов: попробовать строфу «онегинскую», строфу «Домика в Коломне» и т. п. Строфика в данной книге не изложена; о строфах надо прочитать у Шульговскего (очень полное описание), или у меня в Практическом стиховедении (краткие указания).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Как писать рассказы

Что надо различать в рассказе

В рассказе, как и в статье, имеется идея , — основная мысль, которую автор желает высказать, затем, те обстоятельства, из которых эта мысль вытекает, — тема . Кроме этого, в рассказе следует различать фабулу и сюжет . Предположим, что в рассказе автор проводит идею, что каждый гражданин должен трудиться на пользу общества. Эта идея может вытекать из целого ряда тем. Мы можем, например, взять темой крестьянскую темноту, болезни и несчастья, связанные с этой темой, и из этой темы вывести свою идею. Мы можем взять темой плохую охрану труда на фабриках и несчастья, связанные с этой плохой охраной, и нашу идею вывести из этой темы. Мы можем взять темой политику иностранных держав, направленную к удушению Советского Союза, и необходимость совместных усилий для борьбы с этой политикой, и выводить нашу идею из этой темы, и так далее. Таким образом, как и в статьях, одна и та же идея может вытекать из целого ряда различных тем. Предположим, что нашей темой мы выбрали тему крестьянской темноты. Эту тему нужно развернуть , т. е. подобрать ряд таких картин, событий и переживаний, которые заставили бы читателя сказать себе: да, крестьянская темнота очень велика, и с нею связаны всевозможные несчастья. Эта совокупность картин и обстоятельств, в которых развертывается тема, называется фабулой . Если одна идея может вытекать из многих тем, то и одна тема может развертываться во многих фабулах. Для нашей темы мы можем выбрать такую, например, фабулу: у крестьянки заболевает ребенок; она, вместо того, чтобы обратиться к доктору, несет больного к невежественной и грязной знахарке, и та начинает пичкать больного какими-то корешками и обмывать коровьей мочей; ребенок умирает, а крестьянка вместо того, чтобы понять, что вся беда из-за дурацкого леченья, покорно думает: «Уж раз бог судил мальчику помереть, — ничего не поделаешь». Можно выбрать такую фабулу: крестьянин заводит правильное удобрение, переходит на многополье, покупает хорошие плуги, применяет зеленый пар, — одним словом, ведет хлебопашество как следует; а его сосед говорит, что все это вздор, что «отцы сохой пахали, и нам надо сохой»; урожай у первого хорош, а y второго никуда; второй злится и думает, что это оттого, что первый «слово знает» колдует; вот второй отправляется к деревенскому «колдуну» и просит ему помочь; колдун, видя темного человека, решает попользоваться и понемногу высасывает из него последние деньги; тот разорен и становится вором, попадает в тюрьму, и так далее. Мы можем взять такую фабулу: учитель приспосабливает к водяной мельнице маленькую динаму и устраивает в школе электрическую лампочку; «старики» решают, что это чертовщина, а поп, который не в ладах с учителем, натравливает их; они разрушают установку и самого учителя избивают. Или такую фабулу: в селе эпидемия оспы; присылают фельдшера, который начинает оспу прививать; кто-то пускает слух, что прививка не что иное, как дьяволово крещение, как вербовка младенцев в дьявольские слуги. Происходит «оспенный бунт», а эпидемия между тем ширится и уносит многие сотни жизней. И так далее, — одна и та же тема может быть развернута во многих десятках фабул.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Георгий Шенгели - Раковина [сборник стихов]](/books/1064291/georgij-shengeli-rakovina-sbornik-stihov.webp)

![Георгий Шенгели - Изразец [сборник стихов]](/books/1064292/georgij-shengeli-izrazec-sbornik-stihov.webp)