Йэн Стюарт - Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres]

- Название:Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00117-455-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Йэн Стюарт - Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres] краткое содержание

Вы познакомитесь с виднейшими математиками своих эпох, а также узнаете, как то или иное математическое открытие повлияло на нас и нашу историю.

Эта книга для математиков и всех, кто интересуется историей математики и науки вообще.

На русском языке публикуется впервые.

Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

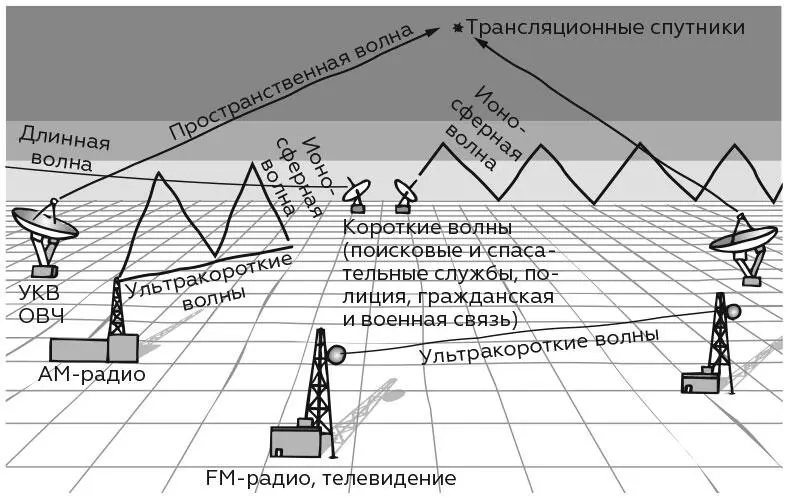

Радиоволны

Физика становится математической

Невозможно переоценить значение для науки «Начал» Ньютона, заложивших математическую основу в описание самых сложных природных явлений. Но последующие события оказались не менее важными. Математики взялись за исследование всего, что прежде считалось предметом изучения физики: звука, тепла, света, гидродинамики, притяжения, электричества, магнетизма. И для всех этих явлений они вывели дифференциальные уравнения, поразительно точно описывавшие законы физики.

Еще более поразительными стали дальнейшие шаги науки. Множество самых выдающихся технических достижений, таких как изобретение радио и телевидения и обеспечение воздушных перевозок, зависело от математики дифференциальных уравнений. И эта область остается одной из наиболее активно развивающихся в науке, где практически каждый день совершаются новые открытия. Не будет преувеличением сказать, что изобретение Ньютоном дифференциальных уравнений, получивших практическое приложение благодаря его последователям в XVIII−XIX вв., во многом определило облик современного мира. Это очевидно, если вы дадите себе труд заглянуть за кулисы сегодняшней жизни.

Глава 10. Невозможные величины

Математики различают нескольковидов чисел с разными свойствами. Главное здесь не отдельные числа, а «сообщество», к которому они принадлежат, – иными словами, то, с кем они водят компанию.

Четыре из этих систем чисел хорошо нам знакомы: натуральные: 1, 2, 3, …; целые, куда также входит 0 и отрицательные не дробные; рациональные, включающие дроби вида p/q , где p и q – целые числа, причем q не равно 0; и действительные числа, обычно представляемые десятичными дробями с бесконечным количеством знаков после запятой – что бы это ни значило. Они включают рациональные числа, в том числе периодические десятичные дроби, и иррациональные, такие как √2, e и π, у которых в цифрах после запятой нет повторяющихся последовательностей.

Целые числа

Само название подразумевает нечто единое; остальные создают впечатление, что упомянутые системы представляют собой некие ощутимые, действительные вещи: натуральные, рациональные и, конечно, вещественные. Эти названия отражают и в то же время поддерживают давно сложившееся мнение, что числа – неотъемлемая черта окружающего нас мира.

Многие уверены, что единственный способ сделать открытие в математике – изобрести новые числа. И это убеждение ложно: многие разделы математики вообще не имеют дела с числами, и, во всяком случае, цель любого исследования – изобретение новых теорем, а не чисел. Однако порой появляются и «новые числа». И одно из таких изобретений – «невозможное», или «мнимое», число – коренным образом изменило облик математики, наделив ее поистине невероятной мощью. Этим числом стал квадратный корень из –1. Древним математикам сама эта идея показалась бы чушью, потому что в их времена квадрат любого числа мог быть только положительным. А значит, отрицательные числа не могут иметь квадратных корней. Но попробуйте представить, что они есть . Что тогда будет?

Математикам понадобилось очень много времени, чтобы понять: числа – не более чем искусственно созданные изобретения человеческого разума. Они незаменимы для постижения окружающего мира, но в то же время являются его частью не более, чем любой из треугольников Евклида или вычислительная формула. На протяжении истории нашей культуры математики противились этой философской проблеме, пока не убедились, что мнимые числа незаменимы, полезны и даже в чем-то схожи с более привычными нам действительными.

Проблемы с кубическим уравнением

Революционные идеи в математике редко зарождаются в простом и на поверку очевидном контексте. Чаще всего им необходима сложная почва. Так вышло с квадратным корнем из –1. Сейчас мы обычно вводим это число в квадратном уравнении x 2+ 1 = 0, решением для которого становится √–1 – что бы это ни значило. Первыми математиками, задавшимися вопросом, имеет ли это хоть какой-то смысл, стали алгебраисты эпохи Возрождения, пришедшие к проблеме квадратных корней из отрицательных чисел несколько необычным путем: в поисках решений для кубических уравнений.

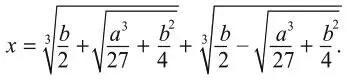

Вспомним, как дель Ферро и Тарталья нашли решение для кубических уравнений, позже опубликованных Кардано в его труде «Великое искусство». В современных символах решение для кубического уравнения x 3+ ax = b выглядит так:

Математики эпохи Возрождения описали это выражение словами, но методика вычислений была точно такой же.

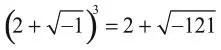

Иногда эта формула работает безупречно, но порой чревата проблемами. Кардано заметил, что, когда формулу применяют к уравнению x 3= 15 x + 4, с явным решением x = 4, результат выглядит так:

Но это выражение кажется не имеющим смысла, ведь у числа –121 не существует квадратного корня. Кардано зашел в тупик и написал Тарталье, попросив его объяснить это недоразумение, но Тарталья не уловил сути вопроса, и его ответ был невразумителен.

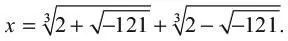

Решение проблемы нашел Рафаэль Бомбелли в своем трехтомном труде «Алгебра», изданном в Венеции в 1572 г. и в Болонье в 1579 г. Бомбелли не устраивали загадки и недоговоренности «Великого искусства» Кардано, и он взял на себя труд написать нечто более ясное. Он стал оперировать этим «нескладным» квадратным корнем, как если бы это было обычное число, отмечая:

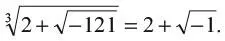

и выводя из этого любопытную формулу:

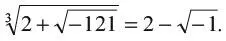

Точно так же Бомбелли вывел формулу:

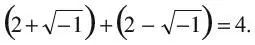

Теперь мы можем записать сумму двух кубических корней как

Итак, этот странный метод всё же привел нас к верному ответу – безупречно целому числу, хотя нам и пришлось манипулировать «невозможными» величинами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Йэн Стюарт - Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres]](/books/1087255/jen-styuart-ukrochenie-beskonechnosti-istoriya-matema.webp)

![Роджер Желязны - Знак Хаоса [litres]](/books/1061966/rodzher-zhelyazny-znak-haosa-litres.webp)

![Роджер Желязны - Принц Хаоса [litres]](/books/1061968/rodzher-zhelyazny-princ-haosa-litres.webp)

![Ольга Пашнина - Богиня хаоса [litres]](/books/1062074/olga-pashnina-boginya-haosa-litres.webp)

![Йэн Стюарт - Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную]](/books/1095732/jen-styuart-matematika-kosmosa-kak-sovremennaya-nau.webp)