Питер Эткинз - Десять великих идей науки. Как устроен наш мир.

- Название:Десять великих идей науки. Как устроен наш мир.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-051198-3, 978-5-17-050272-1, 978-5-271-19820-5, 978-5-271-19821-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Питер Эткинз - Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. краткое содержание

Эта книга предназначена для широкого круга читателей, желающих узнать больше об окружающем нас мире и о самих себе. Автор, известный ученый и популяризатор науки, с необычайной ясностью и глубиной объясняет устройство Вселенной, тайны квантового мира и генетики, эволюцию жизни и показывает важность математики для познания всей природы и человеческого разума в частности.

Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все это было, конечно, совершенно неверно, так как ни одна из этих сущностей не является элементарной, за исключением, возможно, гипотетической, экспериментально ненаблюдаемой и, как мы знаем, не существующей квинтэссенции на небесах. Но формулирование и разработка концепции о том, что сложное возникает из простого, были фундаментально важным понятийным шагом, и этот подход до сих пор лежит в сердцевине современной науки.

Предположение о существовании элементов, пусть даже и неправильных элементов, подняло вопрос, который находится в центре внимания настоящей главы: является ли вещество непрерывным или дискретным. Другими словами, можно ли делить элементы ad infinitum на все более малые кусочки, или они дискретны, и в этом случае деление приведет нас к далее неделимому, к атомам? У греков спекуляции процветали и обладали той свободой, которую дает лишь отсутствие экспериментальных данных, поэтому обе идеи нашли своих сторонников. То, что одна из этих идей, атомистическая точка зрения, оказалась верной, не заставляет нас непременно восхищаться ее приверженцами, поскольку они поддерживали эту версию, исходя из прихотливого умозрения и философских пристрастий, которые в наши дни не считаются особо надежными составляющими научного метода при поиске истины.

Мы можем проследить линию удачных спекуляций до Левкиппа из Милета (не ранее 450-420 до н.э.), который представлял себе материю гранулированной, состоящей из атомов, которые ставят предел делимости. Только если существует конец возможности деления, утверждал Левкипп, материя может быть вечной, ибо в противном случае все давным-давно распылилось бы в ничто. Однако его точка зрения на атомы была далека от той, которую мы теперь считаем ортодоксальной. Так, он представлял себе, что атомы имеют большой диапазон форм и размеров и что почти все различные вещества сделаны из различных атомов. Эти взгляды развил и назвал умозрительные неделимые сущности атомами ученик Левкиппа, «смеющийся философ» Демокрит из Абдеры (приблизительно 350-322 до н. э.). Демокрит придерживался точки зрения, что существуют атомы молока и атомы угля, атомы костей и атомы воды. Его воображение текло, не стесненное экспериментом, и он считал существующими атомы дыхания, звука и души. Атомы души он считал особенно красивыми, как и приличествует душе; среди атомов цвета атомы белого были гладкими и округлыми, как бы интерпретирующими сам этот цвет.

Эти мысли были частью системы верований эпикурейцев, последователей Эпикура (341-270 до н.э.), который использовал их для атак на суеверия, утверждая, что, поскольку все, включая богов, сделано из атомов, то даже боги — для Эпикура боги были обаятельно безучастными, они были существами, жившими в свое удовольствие, образцами удовлетворенности и высокомерия, не утруждавшими себя вмешательством в ничтожные человеческие дела — были субъектами законов природы. Эпикурейский взгляд на мир, прихотливое сочетание гедонизма и атомизма, рассматривал ощущения как основу знания и считал их впечатлениями души, происходящими от образов, передаваемых изящными фильмами, составленными из атомов, которые испускают ощущаемые объекты. Атомический взгляд на структуру материи и ощущения предстал перед восприимчивой и утомленной тиранами и богами римской публикой в дидактической, написанной искусными гекзаметрами, эпической поэме Тита Лукреция Кара (около 95-55) De rerum natura (О природе вещей), которую можно рассматривать как первое руководство по физической химии. Этот текст считался утраченным вплоть до пятнадцатого века, но после его нового обретения он подвигнул умы многих современников этого события опять обратиться к атомизму.

Платон и его ученик Аристотель были ярыми противниками атомизма, и их авторитетный, хотя и пагубно влияющий взгляд на мир доминировал на всем протяжении Средних веков, ни в малейшей степени не считаясь с сильным течением материализма и атеизма эпикурейского толка. Аристотель полагал, что атомизм, который он считал чистым вымыслом и поэтому — не в пример его собственным чистым вымыслам — заслуживающим лишь презрения, не способен дать объяснение богатейшему узору чувственного опыта, который характеризует реальный мир. Кроме того, он наложил анафему на пустоту, которая была бы необходима, если бы атомы должны были двигаться. Ведь в пустоте, как он думал, не может поддерживаться движение, ибо в пустоте нет тягловой силы, а движения без тягловой силы не бывает (см. главу 3).

Сила авторитета Аристотеля была такова, что его взгляды, с небольшими дополнительными вкраплениями, формировали мировосприятие людей целых два тысячелетия. Они поддерживали алхимиков в их ложно направленных и по большей части бесплодных усилиях, а его взгляды на движение душили также и физику. И так же, как в семнадцатом веке, мир пробудился и осознал пустоту аристотелевской физики из кресла, людям постепенно стало приходить в голову, что его химия из кресла тоже пуста. Однако, хотя мы можем осмеивать Аристотеля с наших позиций, лежащих далеко вниз по течению от его интеллектуального наследия и отделенных от его образа мыслей несколькими научными революциями, мы не станем переадресовывать наши похвалы эпикурейцам, несмотря на то, что, как кажется на первый взгляд, они были ближе к истине. Эпикурейцы тоже были ограничены своими креслами, и их атомизм был столь же произвольной спекуляцией, как и антиатомизм Аристотеля. Все ранние постулаты об атомах были чистыми догадками: это была спекулятивная философия, а не наука.

Науке потребовалось больше времени, чтобы прийти к пониманию природы вещества, чем к пониманию движения вещества. Сама по себе природа материи оказалась более неуловимой, чем движение материи в пространстве, поскольку, хотя можно без труда прикрепить числа к положениям в пространстве и времени и приколоть таким образом динамику к лацкану физики, далеко не ясно, как числа можно прикрепить к веществу. В самом деле, а приложимы ли числа вообще к свойствам, которые обычно называют химическими? Не суждено ли природе материи навсегда остаться лишь материей для анекдотов и спекуляций?

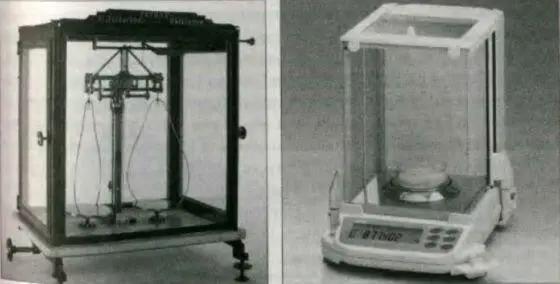

Ключом к проблеме оказался баланс (рис. 5.2). В руках Антуана Лорана де Лавуазье (1743-94), который широко известен как отец современной химии и «носитель духа счетоводства, поднявшийся до гениальности», химические весы превратились в скальпель, который стало возможно употребить для глубокого проникновения в тайну вещества. Тщательная и вдумчивая проработка дала возможность употребить весы для прикрепления чисел к веществу и ввести химические реакции в царство арифметики.

Рис. 5.2.Классические химические весы, не слишком отличающиеся от тех, которые Лавуазье использовал в своих исследованиях, позволивших ему привязать к веществу числа и этим превративших химию в физическую науку, и их современный двойник.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: