Питер Эткинз - Десять великих идей науки. Как устроен наш мир.

- Название:Десять великих идей науки. Как устроен наш мир.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-051198-3, 978-5-17-050272-1, 978-5-271-19820-5, 978-5-271-19821-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Питер Эткинз - Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. краткое содержание

Эта книга предназначена для широкого круга читателей, желающих узнать больше об окружающем нас мире и о самих себе. Автор, известный ученый и популяризатор науки, с необычайной ясностью и глубиной объясняет устройство Вселенной, тайны квантового мира и генетики, эволюцию жизни и показывает важность математики для познания всей природы и человеческого разума в частности.

Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В частности, появилась возможность использовать весы для определения масс веществ, участвующих в реакции. В результате на основе этих данных начали появляться модели, а модели, как мы уже видели, являются живой кровью науки и зародышами теорий.

Модель масс для соединяющихся элементов стала желудем на ветке дуба атомической гипотезы Дальтона. Джон Дальтон (1766-1844), мрачный, не различавший цвета сын ткача-квакера, в двенадцать лет школьный учитель и педантичный наблюдатель погоды, не имел других развлечений, кроме боулинга по вечерам каждый четверг. Возможно, подсознательная память о шарах боулинга и привела его к теории, которую он впервые представил на лекции в Королевском обществе в декабре 1803 г. и опубликовал в 1807 г. Его гипотеза заключалась в том, что вещество состоит из атомов, которые не могут быть сотворенными или разрушенными, что все атомы данного элемента идентичны и что в химических реакциях атомы просто меняют партнеров. Главной его концепцией было то, что каждый атом имеет характерную массу и что химические весы являются поэтому счетчиком изменений массы, происходящих при смене атомами своих партнеров. Это был шаг, называемый философами науки трансдукцией , в котором концепция на микроскопическом уровне связана с наблюдаемым макроскопическим свойством. Большая часть современных физики и химии является результатом трансдукции, так что наблюдаемое интерпретируется в терминах воображаемого, а определенные измерения, сделанные в масштабе, соизмеримом с человеком, интерпретируется в терминах сущностей, которые в миллиарды раз меньше.

Дальтон на самом деле пошел несколько дальше, чем теперь считается удобным помнить. Он полагал, что атомы различных элементов окружены различными количествами теплорода, гипотетической (и впоследствии отвергнутой) невесомой жидкости, которую мы ощущаем как тепло (глава 3). Он предполагал, что атомы газообразных элементов имеют самую толстую оболочку из теплорода, которая позволяет им передвигаться почти свободно. Атомы твердых тел имеют самые тонкие оболочки, и это означает, что они остаются на местах. Эти приводящие в легкое замешательство умопомрачительные следствия атомической гипотезы были прочно забыты.

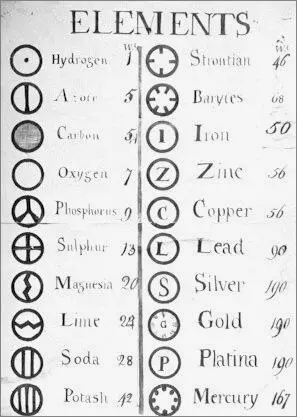

Используя весы, Дальтон сумел составить список масс своих атомов, по отношению к принятой за 1 массе атома водорода, легчайшего из элементов. Он назвал эти относительные массы атомов атомными весами , и этим названием все еще пользуются. Его эксперименты были грубыми, а его интерпретация этих экспериментов зависела от предположений о том, как много атомов одного элемента соединены с атомами другого, и тут его догадки часто оказывались неверными (рис. 5.3). Так, используя в качестве гида простоту, он предположил, что вода состоит из одного атома кислорода и одного атома водорода, и заключил, что атомный вес кислорода равен 7 (на самом деле, исходя из его предположения, точные измерения дали бы 8); мы знаем, что в действительности вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, поэтому истинный атомный вес кислорода равен 16, т.е. атом кислорода в 16 раз тяжелее атома водорода. Тем не менее это самая ранняя версия трансдукции во всей ее славе, когда лабораторные наблюдения выражают свойства невидимого.

Рис. 5.3.Атомистическая гипотеза возникла у Дальтона в начале девятнадцатого столетия, и он неоднократно читал о ней лекции. Здесь изображено факсимиле части оформления лекции, прочитанной Дальтоном 19 октября 1835 г. членам Манчестерского механического общества. Неудобоваримые для типографии символы элементов были заменены орфографически более простыми, к немалой досаде Дальтона.

В отличие от древнегреческих умозрений об атомной природе вещества, теория Дальтона была научной. В ней не было никаких ленивых, или даже энергичных, умствований; это были наблюдения, основанные на эксперименте и соединенные с рациональностью. Не все, однако, приняли ее в качестве характеристики реальности. Многие годы среди ученых бытовала точка зрения, что атомы — это вычислительная фикция, полезные символы для совершения расчетов, в том числе расчета масс, но безо всякого реального смысла. Большинство возражений отпало около 1858 г., когда итальянский химик и революционер Станислао Канниццаро (1826-1910) опубликовал гораздо более точный список атомных весов известных элементов, но даже в конце девятнадцатого столетия некоторые крайние консерваторы отказывались прикрепить свое знамя к атомистическому флагштоку.

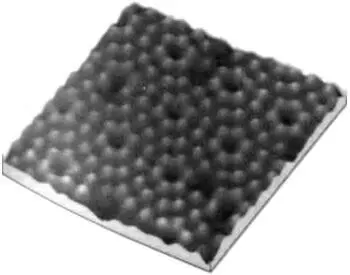

Современная техника наблюдения продрались сквозь лес возражений, которые пришлось преодолевать Дальтону и его последователям. Сегодня мы имеем возможность видеть атомы как отдельные капли материи (рис. 5.4). и больше нет никаких сомнений в их существовании. Конечно, некоторые социологи науки могут размахивать своими сверхпессимистическими флагами и утверждать, что прибор, использованный для получения этих изображений, является скорее социальной конструкцией, и спроектирован он так, чтобы выражать современную парадигму; однако ученым виднее.

Рис. 5.4.Дальтон вывел заключение о существовании атомов из регулярностей масс элементов, соединяющихся друг с другом. Сегодня мы можем «видеть» атомы, и никакого сомнения в их существовании не возникает. Прибор, с помощью которого получено изображение атомов кремния на поверхности кремниевого образца, называется сканирующим туннельным микроскопом. Он, почти буквально, чувствует проходимую им поверхность, а компьютеры преобразуют сигналы, посылаемые зондом, в изображение с разрешением атомного масштаба.

Итак, что же такое атомы? На что они похожи? Как они сделаны? Дальтон, как и греки, предположил, что атомы есть предел делимости; никакой атом нельзя разрезать на куски, никакой атом не имеет более мелких составляющих. Но если бы это было так, было бы трудно понять, как можно объяснить богатый спектр свойств элементов, поскольку разнообразие свойств проистекает из богатства соединений. То, что атомы на самом деле имеют внутреннюю структуру, впервые продемонстрировал Дж. Дж. Томсон (1856-1940), который в 1897 г. показал, что из атомов могут вылетать электроны. Он объявил о своем открытии в Королевском обществе 30 апреля 1897 г. Электроны были первыми из идентифицированных субатомных частиц , частиц, меньших, чем атом, а работа Томсона в Кавендишской лаборатории в Кембридже показала, что они являются универсальной составляющей вещества и что поэтому атомы действительно обладают внутренней структурой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: