Евгений Вельховер - Иридодиагностика

- Название:Иридодиагностика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Вельховер - Иридодиагностика краткое содержание

Иридодиагностика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

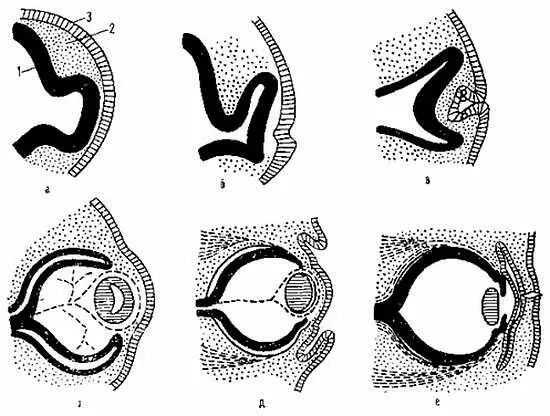

Рис. 3. Эмбриогенез глаза человека (Ковалевский Е. И., 1980).

а — первичный глазной пузырь; б , в , г — дифференцировка хрусталика и образование глазного бокала; д , е — дифференцировка элементов глазного яблока и придаточного аппарата глаза; 1— нервная эктодерма, 2— наружная октодерма, 3— мезодерма.

Что касается эмбриогенеза радужки, то следует сказать, что она имеет двоякое происхождение, развиваясь как из мезодермальных, так и эктодермальных элементов (нервная эктодерма), т. е. из того же зачатка, из которого формируется сетчатка. На 7-й неделе эмбриогенеза возникают стромальные элементы радужки, имеющие мезодермальное происхождение, а несколько позже, на 11-й неделе развития, начинается развитие задних слоев радужки, являющихся производным внутренней эктодермы. Окончательная дифференциация радужки относится ко второй половине 4-го месяца внутриутробного развития, причем созревание задних пигментных листков, из которых несколько позже образуются обе мышцы радужки (сфинктер и дилататор зрачка), по времени продолжается до 6-го месяца внутриутробного развития.

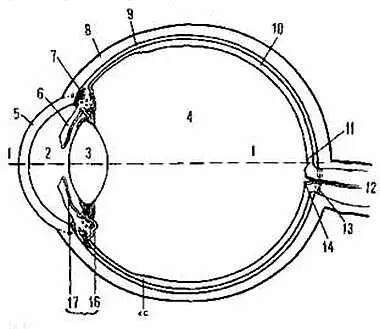

Сформировавшееся глазное яблоко состоит из различных тканей, которые анатомически и функционально подразделяются на четыре группы: 1 — наружная капсула глаза, куда относится склера и роговица; 2 — средняя оболочка — сосудистый тракт, в состав которого входят радужка, цилиарное тело и хориоидея; 3 — зрительно-нервный аппарат, представленный внутренней оболочкой — сетчаткой с ее проводниками в мозг; 4 — светопреломляющий аппарат, состоящий из роговицы, внутриглазной жидкости, или водянистой влаги, хрусталика и стекловидного тела (рис. 4).

Рис. 4. Строение глазного яблока (меридиональный срез, схема).

1— оптическая ось; 2— передняя камера; 3— хрусталик; 4— стекловидное тело; 5— роговица; 6— радужка; 7— ресничное (цилиарное) тело; 8— склера; 9— собственно сосудистая оболочка; 10— сетчатка; 11— желтое пятно; 12— зрительный нерв; 13— решетчатая пластинка склеры; 14— диск зрительного нерва; 15— зубчатый край сетчатки; 16— ресничная (цилиарная) часть сетчатки; 17— радужковая часть сетчатки; 18— оптически недеятельная зона сетчатки.

Наружная оболочка глазного яблока имеет форму полого шара, большую поверхность которого ( 5/ 6)составляет непрозрачная, напоминающая сухожилие склера, или белочная оболочка, а меньшую ( 1/ 6) — прозрачная роговица.

Важнейшая функция наружной оболочки глаза заключается в защите внутренних его частей от повреждений. Передняя часть оболочки — роговица, кроме того, является своеобразным «окном», через которое в глаз проникают лучи света. Пропуская свет, она одновременно его преломляет, являясь самой сильной оптической средой глаза. Второй по силе преломляющей средой оптической системы глазного яблока считается хрусталик. Он имеет форму двояковыпуклой линзы, эластичен и прозрачен. В области экватора к хрусталику прикрепляются тонкие волокна, идущие от цилиарного тела. Совокупность их называют цинновой связкой. Она поддерживает хрусталик. Пространство позади хрусталика заполнено стекловидным телом. Оно имеет мягкую, желеобразную консистенцию и состоит из 98 % воды, небольшого количества белка и солей. Несмотря на такой состав, стекловидное тело не расплывается, так как имеет волокнистую структуру — строму, в которой заключена желеобразная субстанция. Между роговицей и передней поверхностью радужки находится пространство — передняя камера глаза. Промежуток между задней поверхностью радужки и передней поверхностью хрусталика называют задней камерой. Камеры глаза сообщаются через зрачок и заполнены водянистой влагой. Она относится к светопреломляющему аппарату глаза и представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, состоящую из воды, очень небольшого количества белка, минеральных солей, витаминов и ацетилхолина. Ее количество не превышает 200-?00 мм 3. Диоптрический аппарат в целом позволяет получить на сетчатке отчетливое изображение предметов, необходимое для ясного зрения.

Сетчатка подразделяется на две различные в анатомическом и функциональном отношении части. О данной структурной особенности приходится упоминать специально, поскольку это имеет непосредственное отношение к радужке [Алиева 3. А., Шульпина Н. Б.,1980].

Различают оптически деятельную часть сетчатки, состоящую из десяти слоев, и оптически недеятельную, редуцированную до двух слоев эпителия. Переход одной части в другую происходит в области зубчатой линии сетчатки. Отсюда редуцированная сетчатка продолжается на цилиарное тело и радужку, принимая участие в ее формировании (эктодермальная часть радужки). Оптически деятельная часть сетчатки имеет вид очень тонкой, прозрачной пленки. Прозрачность обусловлена отсутствием миелиновой оболочки на многочисленных нервных волокнах сетчатки, формирующих впоследствии диск зрительного нерва.

Собственно сосудистая оболочка, или хориоидея, составляет задние 2/ 3сосудистого тракта. Цвет ее темно-бурый или черный, что зависит от большого числа находящихся здесь меланоцитов, протоплазма которых более или менее богата бурым зернистым пигментом меланином. Большое количество крови, содержащееся в сосудах хориоидеи, связано с ее основной функцией — обеспечивать восстановление постоянно распадающихся зрительных веществ в невроэпителии сетчатки, благодаря чему фотохимический процесс поддерживается на постоянном уровне. Хориоидея переходит в замкнутое кольцо — цилиарное, или ресничное, тело, охватывающее глаз по всей его окружности. Цилиарное тело имеет многоплановые функции, к которым относятся продукция внутриглазной жидкости и акт аккомодации зрения.

Самая передняя часть сосудистого тракта, расположенная между роговицей и хрусталиком, — радужка имеет вид пластинки или экрана слегка эллиптической формы. Ее периферический край заходит за роговично-склеральный лимб, переходя в цилиарное тело. Горизонтальный диаметр радужки составляет 12,5 мм, а вертикальный — 12 мм. Радужка не образует плоскости, перпендикулярной анатомической оси глаза. Это связано с тем, что зрачковый край несколько отклонен вперед, поэтому оболочка в целом имеет вид усеченного и очень уплощенного конуса. Толщина радужки неодинакова и в среднем составляет 300 мк.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: