Евгений Вельховер - Иридодиагностика

- Название:Иридодиагностика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Вельховер - Иридодиагностика краткое содержание

Иридодиагностика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Роль радужки заключается не только в экранировании света, но также в образовании и оттоке внутриглазной жидкости, обеспечении постоянства температуры влаги передней камеры за счет изменения просвета сосудов.

Находящееся в середине радужки зрачковое отверстие выполняет весьма ответственную функцию диафрагмы, рефлекторно регулирующей количество света, поступающего в глаз. В результате непрерывных сокращений зрачка ткань радужки все время находится в движении. Это функционально нагруженная оболочка, которую образно можно назвать «сердцем глаза». Зрачок в норме смещен слегка кнутри и книзу. Он прилежит к хрусталику, опираясь на него и в то же время свободно скользя по хрусталиковой поверхности при изменении своей ширины.

Нормальная ширина зрачка, обеспечивающая оптимальные условия для высокой остроты зрения, составляет 3 мм. Следует заметить, что ширина зрачка изменяется с возрастом. В частности, у детей до года зрачок довольно узок (до 2 мм), он слабо реагирует на свет. Самым широким зрачок становится в юношеском и молодом возрасте, достигая в диаметре 4 мм. К старости, в связи с потерей тканью радужки эластичности, зрачок суживается, параллельно с чем ослабляется его возможность активного изменения ширины.

Непрерывное изменение диаметра зрачка, который может варьировать в пределах 2–8 мм, осуществляется двумя заложенными в радужке мышцами: суживающей (сфинктер зрачка), состоящей из циркулярных гладких мышечных волокон, расположенных концентрично по отношению к зрачковому краю, и расширяющей (дилататор зрачка), состоящей из радиальных волокн.

Обе мышечные системы являются основной частью диафрагмы радужки.

Изменения ширины зрачка совершаются под влиянием самых разнообразных причин. Зрачки суживаются при действии на глаз света, при установке зрительных осей на близкий предмет (акт аккомодации и конвергенции), при смыкании век, а также на фоне выдоха, во сне, в агональном состоянии. Расширение зрачков происходит в случае болевых ощущений, при большом физическом напряжении, при психическом возбуждении, а также во время глубокого вдоха.

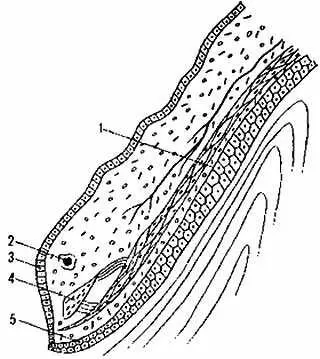

Дилататор представляет собой очень древнюю форму мышечно-эпителиальных клеток, свойственных простейшим кишечнополостным организмам [Архангельский В. Н. и др., 1968]. Он состоит из веретенообразных клеток. Задняя часть каждой клетки, содержащая ядро, насыщена пигментом. Передняя часть содержит контрактильные фибриллы. Поэтому клетки дилататора относят к миоэпителиальным образованиям. Мускульные волокна дилататора, сгущаясь, сходятся, не достигая зрачкового края на расстоянии 1,3 мм. На этом уровне они встречают кольцевую мышечную систему сфинктера. Он образует ленту шириной 1 мм, концентричную по отношению к зрачковому отверстию. Эти два отличные один от другого мускульные слоя связаны между собой соединительными мышечными волокнами (рис. 5).

Рис. 5. Мышечные и эпителиально-эндотелиальные структуры радужки (схема) [Bourdiol Н., 1975].

1— дилататор зрачка; 2— артерия; 3— эндотелий; 4— сфинктер зрачка; 5— задний эпителий.

Обе мышцы, особенно дилататор, имеют морфологические возрастные особенности. В частности, у маленьких детей он выражен весьма слабо, почти не функционирует. С этим обычно и связывают узость зрачка у детей раннего возраста.

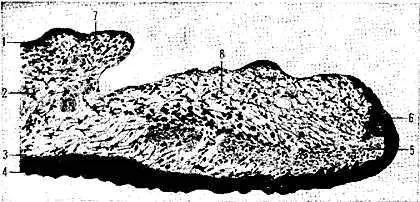

Результаты гистомикроскопического исследования радужки убеждают в ее «многоэтажном» строении. В структуру радужки входят два мезодермальных листка (поверхностный и более глубокий), находящихся спереди и формирующих ее строму, и два эпителиальных пигментных слоя, относящихся к мозговой эктодерме и выстилающих радужку сзади (рис. 6).

Рис. 6. Морфология радужки (меридиональный срез).

1— передний пограничный слой; 2— строма, содержащая меланоциты и сосуды; 3и 4— слои пигментного эпителия; 5— сфинктер зрачка; 6— пигментная кайма зрачка; 7— поверхностный мезодермальный листок; 8— глубокий мезодермальный листок.

Передняя мезодермальная часть радужки включает передний эпителий, образованный плоскими клетками, передний пограничный слой, представленный узкой лентой из коллагеновых волокон, васкулярный слой, образованный соединительной тканью, которая сгущается в волоконца вокруг радиальных сосудов. Этот слой содержит пигментные, плазматические клетки и макрофаги. Слои заднего эпителия содержат клетки, до такой степени заполненные пигментом — фусцином, что в них трудно различить ядро, цитоплазму и оболочку, трудно визуально отличить одну клетку от другой.

Передняя мезодермальная часть определяет окраску радужки, которая зависит от пигментных отростчатых клеток сосудистого слоя, носящих название меланоцитов (по старой терминологии — хроматофоров) и содержащих золотистые ксантофоры наряду с серебристыми гуанофорами [Ковалевский Е. И., 1980]. Задний эктодермальный слой всегда сильно пигментирован, каким бы светлым не был цвет глаз.

Гуанофоры человеческого глаза являются производными пуринов, а содержащийся в них гуанин располагается в виде белых или совершенно бесцветных пачек. Благодаря этому гуанофоры отражают все или только часть лучей видимого света, обусловливая особое состояние, которое можно охарактеризовать как сияние или своеобразный блеск глаз. Сияние глаз наблюдается у наиболее здоровых молодых людей.

Радужка богата сосудами, имеющими своеобразную архитектонику. Артериальное дерево возникает из системы глазничной артерии, вены изливают свою кровь в крупный верхний глазничный венозный ствол. От глазничной артерии отходят две длинные задние цилиарные артерии, прободающие склеру и далее находящиеся в перихориоидальном и затем в перицилиарном пространстве глаза. Дойдя до периферических отделов радужки (область, называемая корнем радужки), они разделяются каждая на восходящую и нисходящую ветви, которые, с одной стороны, анастомозируют между собой и, с другой — с семью передними цилиарными артериями. Таким образом, образуется большой артериальный круг радужки, от которого отходят извилистые радиальные сосуды, направляющиеся к зрачку. На расстоянии, приблизительно равном 1,5 мм от зрачкового края, эти радиальные сосуды анастомозируют между собой, образуя малый артериальный круг радужки (рис. 7).

Рис. 7. Сосудистая архитектоника радужки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: