Евгений Вельховер - Иридодиагностика

- Название:Иридодиагностика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Вельховер - Иридодиагностика краткое содержание

Иридодиагностика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Биомикроскопические исследования показали, что у значительной части больных с язвой двенадцатиперстной кишки правый зрачок был шире левого: п>л — 59 %, л>п — 23 %, п=л — 18 %. В среднем по всей группе обследованных величина правого зрачка составила (2,80± 0,01) мм, левого — (2,66 ± 0,01) мм (р<0,05).

Таблица 9. Частота выявления феномена втяжения автономного кольца при различных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (%)

Основными ирндолошческими знаками язвенной болезни были лакуны и пигментные пятна. Интересно, что у больных со светлыми радужками лакунарные знаки встречались в 2 раза чаще пигментных (в среднем 1,5 против 0,8), в то время как у темноглазых людей они были примерно равны (в среднем 0,8 против 0,9).

Топографически знаки язвенной болезни располагались в зрачковом поясе радужки. Их местоположение в значительной степени зависело от локализации язв в луковице двенадцатиперстной кишки. На рис. 133 представлены проекции различных стенок луковицы двенадцатиперстной кишки на радужке.

Рис. 133. Топография иридологических знаков при язве луковицы двенадцатиперстной кишки в зрачковом поясе радужки [Вельховер Е.С., Романов Ф.Н., 1980]

Интенсивность окраски эквивалентна частоте нахождения язв.

Язвы передней стенки проецировались главным образом медиальные отметки «6.00—6.20». Они были представлены как лакунами, так и пигментными пятнами. Причем из 82 знаков язв 46 обнаруживались слева. Язвы задней стенки проецировались латеральнее отметки «5.40». Здесь некоторое превалирование имели знаки правой радужки: из 50 язв 29 располагались справа. Язвы большой кривизны проецировались в виде небольших дорожек в обеих радужках. Их эпицентры находились на отметках «5.00» в правом глазу и «6.00—6.15» в левом. Язвы малой кривизны проецировались узкими полосками, чаще справа, чем слева. Наиболее излюбленным их местом были сектора «6.00» справа и «6,40» слева.

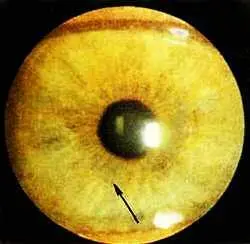

Следует отметить, что язвы большой кривизны, передней и задней стенки в 1,5 раза чаще отражались на радужке лакунами, чем пигментными пятнами. Иридологические же знаки язв малой кривизны в 1,5 раза чаще были представлены пигментными пятнами, чем лакунами. Независимо от топографии язвенных знаков на радужке в 70 % случаев они располагались в районе локального втяжения автономного кольца, т. е. были связаны со зна ком деформации (рис. 134, см. вклейку). Подавляющее большинство язвенных знаков находилось на вершине или у края знака деформации.

Рис. 134. Лакуна, расположенная у края втянутой части автономного кольца (правый глаз).

Больной Л.. 32 года. Диагноз: язвенная болезнь луковицы двенадцатиперстной кишки (передняя стенка). Ув. 2.

У всех больных с язвой двенадцатиперстной кишки в анамнезе регистрировался иридологический феномен деформации луковицы. У 14 больных этой группы в проекционной зоне двенадцатиперстной кишки на правой радужке было обнаружено суммарно 16 лакун и 8 пигментных пятен, на левой радужке — 8 лакун и 8 пигментных пятен.

Результаты исследований показали, что очень важным критерием для оценки язвенного процесса может служить так называемое зеркальное расположение язвенных знаков. Практически это означает такое состояние, когда лакуна или пигментное пятно локализуются в обеих радужках в строго симметричных зонах, например и справа и слева в зоне «6.00». В подтверждение этого положения можно привести иридогастроскопические сопоставления, проведенные нами у больных трех групп: 1 — с язвой передней стенки, II — с язвой задней стенки, III — с язвой большой кривизны. Результаты сопоставлений оказались весьма знаменательными. Величина язв при наличии феномена «зеркальности знаков» равнялась в среднем: в группе I — 0,83 против 0,45 см у больных без феномена «зеркальности знаков» в группе II — 0,75 против 0,40 см и в группе III — 0,50 против 0,40 см.

Из 74 больных с язвенной болезнью желудка половина поступила в клинику в стадии обострения, другая половина — в стадии хронического течения. У 32 больных имели место частые рецидивы, у 42 — редкие обострения заболевания. По данным инструментального обследования и оперативного вмешательства, язвенный процесс локализовался в кардиальной части в 12,2 %, в области тела — в 27 % и в привратниковой части — в 60,8 % случаев.

Светлый цвет радужки отмечался у 75 % больных, темный — у 16 %, внутренняя гетерохромия — у 9 %. Радиальный тип радужки установлен в 57 %, радиально-гомогенный — в 24 %, радиально-лакунарный — в 19 % случаев.

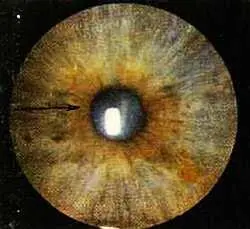

При иридологическом исследовании пигментные пятна и лакуны в проекционной зоне желудка на радужке обнаружены у 82,4 % больных; из них у 47,5 % отмечались только пигментные пятна, у 47,5 % — сочетание пигментных пятен и лакун, у 5 % — одни лакуны. В целом пигментные пятна в проекционной зоне желудка наблюдались в 78,3 %, лакуны — в 43 % случаев. Локальные знаки радужки в проекционной зоне двенадцатиперстной кишки при язвенной болезни желудка встречались крайне редко, всего в 8,1 % случаев. Указанные знаки радужки не были изолированными, а отмечались на фоне зашлакованного зрачкового пояса и стертого рисунка трабекул (рис. 135, см. вклейку).

Рис. 135. Пигментное пятно на фоне зашлакованного зрачкового пояса и стертого рисунка трабекул (левый глаз).

Больной X., 45 лет. Диагноз: язвенная болезнь желудка (малая кривизна). Ув. 2.

Сопоставление клинико-инструментальных и иридологических данных позволило выявить местоположение знаков, соответствующих локализации язвенного процесса в желудке. Эти данные легли в основу разработанной нами топографической карты проекционных зон желудка на радужке (см. стр. 70).

Сравнительный анализ данных гастроскопии и иридодиагностики выявил совпадение топического диагноза у 82,4 % больных.

Из 50 больных раком желудка у 12 в анамнезе отмечалась язвенная болезнь желудка, у 20 — гастрит. Остальные 18 больных жалоб, специфических для заболевания желудка, в прошлом не предъявляли. У 15 больных при обследовании эпигастральной области пальпировалось опухолевидное образование, У 13 отмечались увеличенные регионарные лимфатические узлы. У 48 % больных при гастроскопии диагностирован рак пилорического отдела желудка, у 26 % — средней и у 22 % — верхней трети желудка. Гистологический анализ биоптатов и препаратов резецированного желудка выявил у 78 % больных дифференцированную, у 14 % — низкодифференцированную аденокарциному, у 8 % больных— саркому желудка. Отдаленные метастазы в кишечник, печень и другие органы установлены у 33 больных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: