Михаил Ермолаев - Биологическая химия

- Название:Биологическая химия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1974

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ермолаев - Биологическая химия краткое содержание

В учебнике нашли отражение последние научные данные о ферментах, белках, гормонах, обмене веществ и энергии и т. д. Особое внимание обращено на значение и использование данных биохимии в медицине, в связи с чем расширены разделы, посвященные патологии разных видов обменов и их исследованиям в клинике Включены материалы по наследственным заболеваниям, связанным с нарушением синтеза белка и ферментов.

Учебник написан по программе, утвержденной Министерством здраво" хранения СССР, и предназначен для учащихся фельдшерско-лаборантских отделениях медицинских училищ.

Биологическая химия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

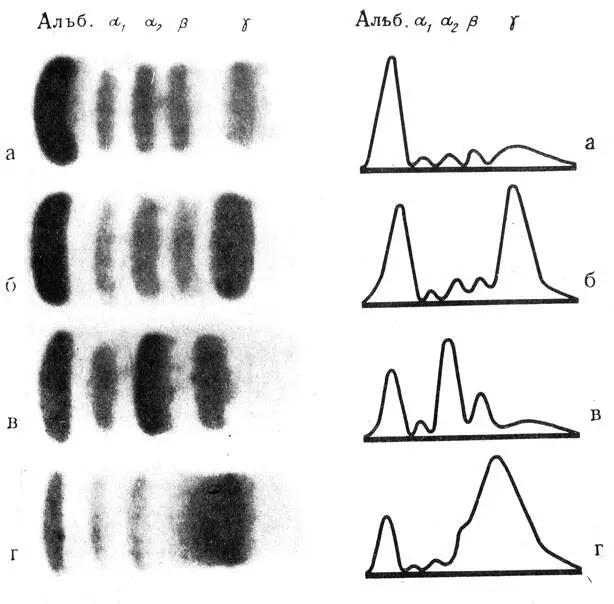

В связи с использованием современных методов биохимического анализа белков, например электрофореза, стали известны отдельные фракции белков, например: α-, β- и γ-глобулины, которые имеют важное значение в диагностике заболеваний. Так, при циррозе печени значительно снижен уровень альбуминов и повышена концентрация γ-глобулинов; нефрозы характеризуются снижением альбуминов и γ-глобулинов и увеличением α- и β-глобулинов: при ожогах, голодании уменьшается количество альбуминов; инфаркт миокарда, переломы костей приводят к увеличению уровня а-глобулинов (рис. 66, 67).

Рис. 67. Бумажная электрофореграм-ма при патологических состояниях. а — нормальная сыворотка; б — плазмоцитома; в — нефроз; г — цирроз печени

К белкам плазмы относятся и ферменты. Часть из них всегда присутствует в плазме крови, а некоторые из них появляются в крови только при патологических процессах, связанных с нарушением клеточных структур. Поэтому изучение активности ферментов при заболеваниях имеет большое диагностическое значение. В зависимости от природы органа и характера заболевания в кровь поступают специфические ферменты. Часто ферменты позволяют обнаружить начало патологии до ее клинического проявления. Так, обнаружение в крови повышенных количеств фосфомоно-эстеразы (щелочной фосфатазы) свидетельствует о развитии рахита еще в доклинический период рахита. В первые часы развития инфаркта миокарда в крови отмечается повышение активности лактатдегидрогеназы и аминотрансферазы. В нашей стране сейчас широко применяется разработанная акад. А. А. Покровским ультрамикросистема определения активности ферментов с использованием очень малых количеств материала для анализа.

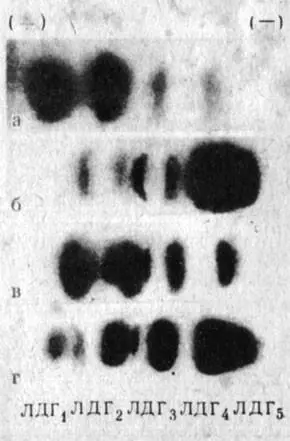

Рис. 68. Изоферментные спектры лактатдегидрогеназы различных тканей ' человека. а — сердечная мышца; б — печень; в — почки: г — скелетная мускулатура

В последние годы было обнаружено, что некоторые ферменты в одном и том же организме представлены различными молекулярными формами. Ферменты, катализируя одну и ту же реакцию, отличаются между собой некоторыми физическими, химическими и иммунобиологическими свойствами. Такие формы ферментов были названы изоферментами (изоэнзимами). Различные изоформы фермента характеризуются различной органоспецифичностью. Так, одна из форм лактатдегидрогеназы наибольшую активность проявляет в печени, другая — в сердце (рис. 68). Это свойство ферментов имеет также большое значение при правильной постановке диагноза.

Небелковые азотистые вещества

В крови всегда присутствуют в небольшом количестве некоторые конечные продукты азотистого обмена, к которым относятся полипептиды, аминокислоты, мочевина, мочевая кислота, креатин, креатинин, билирубин и др.

Полипептиды поступают в кровь из кишечника при переваривании белков и из тканей как промежуточные продукты обмена белка. Уровень полипептидов в крови составляет 0,1-3 мг% азота.

Аминокислоты всегда циркулируют в крови. Это аминокислоты, поступившие с пищей или синтезированные в организме. Их количество повышается при переваривании белков и их всасывании. Очень быстро их уровень в крови снижается в связи с тем, что клетки тканей извлекают необходимые аминокислоты из крови для построения тканевых белков и других азотсодержащих веществ. Из аминокислот почти треть приходится на долю глютаминовой кислоты и глютамина, которые являются одними из основных веществ, участвующих в связывании аммиака.

Распределение аминокислот между плазмой и форменными элементами крови различно. Так, в плазме содержится 4,8-6,8 мг% азота аминокислот, а в эритроцитах — 8,8- 10,4 мг%. Отношение этих двух величин:

Азот аминокислот в эритроцитах / Азот аминокислот в плазме = 1,52 — 1,82.

отличается постоянством и изменяется только при тяжелых заболеваниях.

Мочевина в крови содержится в количестве 20-30 мг%. При избыточном поступлении белков с пищей, повышенном потоотделении уровень мочевины в крови увеличивается. Стойкое увеличение мочевины в крови против нормы наблюдается при заболеваниях почек, злокачественных опухолях, малокровии и т. д.

Мочевая кислота в норме в крови составляет 3-4 мг% и увеличивается до 6-8 мг% при подагре.

Креатин в крови находится в основном в эритроцитах. Его определяют совместно с креатинином (1,0-1,5 мг% креатина и 1,0-1,2 мг% креатинина). Гиперкреатинемия наблюдается при поражениях печени, усиленном распаде мышечной ткани.

Билирубин (0,25-1,5 мг%) является продуктом распада гемоглобина, уровень которого повышается при заболеваниях печени.

Остаточный азот

Состояние белкового обмена в норме и при патологии можно обнаружить при исследовании ряда показателей. К ним относятся белки плазмы крови (их количественная и качественная характеристика) и небелковые азотсодержащие вещества, определяемые в крови и моче. В клинике широко используют методы определения общего и остаточного азота.

Под общим азотомпонимают всю сумму азотистых веществ в крови. К остаточному,или небелковому, азотуотносится азот веществ, оставшихся после осаждения белков. В состав остаточного азота входит азот мочевины, мочевой кислоты, аминокислот, креатина, креатинина, полипептидов. В норме в сыворотке взрослого человека содержится 1200-1430 мг% (в среднем 1315 мг%) общего азота и 23,0-37,0 мг% (в среднем 30,0 мг%) остаточного. Разность общего и остаточного азота дает величину белкового азота, уровень которого в норме составляет 1177-1393 мг%(в среднем 1285 мг%).

Повышение белка в сыворотке крови (гиперпротеинемия) наблюдается при ревматизме, а понижение (гипопротеинемия) при нефрозах, истощении, белковом голодании и раке.

Из общего количества остаточного азота на долю мочевины приходится более половины азота — 19,3 мг% (13-26, мг%), на долю аминокислот — четвертая часть (3,37-4,97 мг%). При снижении уровня мочевины уменьшается и количество остаточного азота, т. е. существует прямая пропорциональность между величиной остаточного азота и уровнем мочевины. Поэтому в клинической практике часто по определению концентрации мочевины делают заключение о количестве остаточного азота.

Азотемия — увеличение в крови остаточного азота наблюдается при заболеваниях почек, особенно при их недостаточности, усиленном распаде белка в организме. Снижение уровня остаточного азота обнаруживается при голодании, некоторых острых заболеваниях печени и др. Азотемия может быть абсолютной и относительной. Относительная азотемия встречается в случаях больших потерь воды организмом (рвота, поносы). Абсолютная азотемия связана с уменьшением образования белков в организме (сахарный диабет) или с усиленным распадом белков (кровотечения, тяжелые ранения, тяжелые инфекционные заболевания, поражение печени).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: