Михаил Ермолаев - Биологическая химия

- Название:Биологическая химия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1974

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ермолаев - Биологическая химия краткое содержание

В учебнике нашли отражение последние научные данные о ферментах, белках, гормонах, обмене веществ и энергии и т. д. Особое внимание обращено на значение и использование данных биохимии в медицине, в связи с чем расширены разделы, посвященные патологии разных видов обменов и их исследованиям в клинике Включены материалы по наследственным заболеваниям, связанным с нарушением синтеза белка и ферментов.

Учебник написан по программе, утвержденной Министерством здраво" хранения СССР, и предназначен для учащихся фельдшерско-лаборантских отделениях медицинских училищ.

Биологическая химия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Неорганические составные части мочи

В моче содержится 15-25 г минеральных веществ, из которых на долю NaCl приходится 8-15 г. Концентрация этой соли в моче зависит от рода пищи. Калий, магний, кальций всегда содержатся в моче в небольших количествах — 0,1-0,2 г . Аммиак выводится из организма в виде аммонийных солей, в пределах 0,3-0,6 г общего азота мочи. При ацидозе это количество увеличивается.

К числу наиболее важных анионов мочи относятся анионы фосфорной и серной кислот. Количество РО 3- 4за сутки составляет примерно 4 г . Сульфаты мочи происходят главным образом из цистеина и метионина и составляют 2,5 г . При интенсивном распаде тканевых белков концентрация сульфатов увеличивается. При питании в основном растительной пищей в моче обнаруживаются бикарбонаты.

Патологические составные части мочи

В клинике имеет большое значение определение некоторых веществ, которые в норме в моче не встречаются. К ним относятся белок, сахар, желчные и кровяные пигменты и др.

Протеинурия (альбуминурия). При острых воспалительных заболеваниях почек, расстройствах сердечной деятельности, беременности в моче может появиться белок, в частности сывороточный белок в концентрации 0,2-0,5% и выше. При поражении костей в моче также может появиться белок, который выпадает в осадок при нагревании мочи до температуры 60-70°, а при 80° он вновь переходит в растворенное состояние. Этот белок называется белком Бенс-Джонса по имени врача, впервые его описавшего. Открытие этого белка в моче имеет важное диагностическое значение при поражении органического вещества костей.

Гематурия и гемоглобинурия. Появление в моче форменных элементов крови носит название гематурии. Это состояние возникает при ранениях мочеточников, повреждении мочеполовых путей. Моча при гематурии имеет темно-красный цвет. При разрушении эритроцитов в моче обнаруживается гемоглобин — гемоглобинурия. Этот тяжелый симптомокомплекс появляется при ожогах, тяжелых инфекциях, отравлениях.

Глюкозурия. При сильных психических потрясениях, сахарном диабете, приеме больших количеств глюкозы в моче появляется сахар, количество которого может достигать 100-200 мг.

Кетонурия (ацетонурия) . Это состояние характеризуется наличием в моче больших количеств ацетоновых тел (ацетон, ацетоно-уксусная и (3-оксимасляная кислоты). В норме кетоновые тела в моче в сутки выделяются в пределах 20-30 мг . При сахарном диабете их количество возрастает до 60 г.

Желчные пигменты и желчные кислоты обнаруживаются в моче при закупорке желчного протока, болезни Боткина, различных видах желтух. В моче также можно обнаружить соли мочевой кислоты.

Анализ мочи в клинике

При заболеваниях, связанных с нарушением деятельности органов, отмечается изменение состава крови, что в свою очередь отражается и на составе мочи. Изменения могут касаться физических, химических свойств мочи, появления веществ, которые в норме не встречаются, или нарушения соотношения нормальных составных частей мочи. Следовательно, анализ качественного и количественного состава мочи имеет в клинике важное диагностическое значение. Для анализа используют как одноразовую, так и суточную мочу. Последняя более точно отражает состояние организма.

XVI. Пищеварение

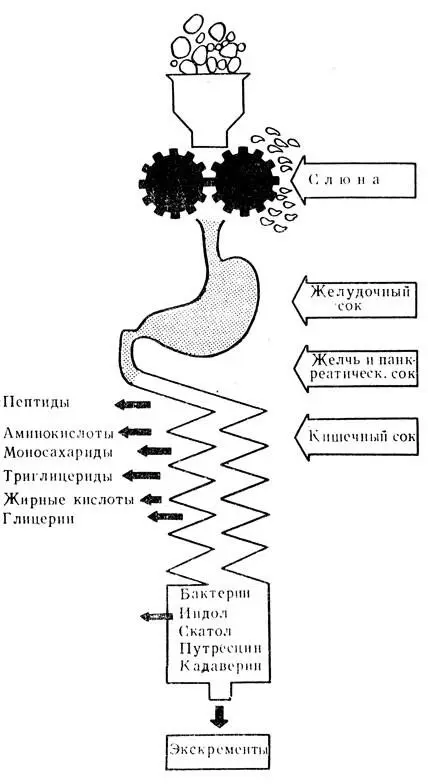

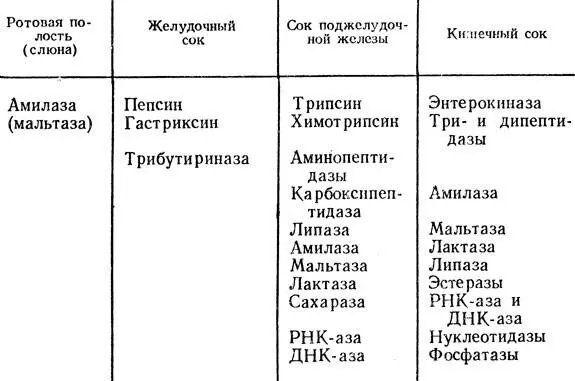

Рис. 69. Обобщение процессов пищеварения

Жизнедеятельность организма обеспечивается процессом питания. Принятые с пищей белки, жиры, углеводы обладают видовой и тканевой специфичностью, характерной для животных и растительных продуктов, и поэтому в такой форме не могут быть использованы для построения тела человека. Отсюда вытекает биологическая необходимость пищеварения. Оно заключается в том, что сложные молекулы продуктов питания расщепляются до низкомолекулярных органических веществ (так, белки распадаются до аминокислот, углеводы до моносахаридов и т. д.), которые, всосавшись в пищеварительном тракте, служат строительным материалом для органов и тканей организма человека. Переваривание пищевых продуктов является одной из главных форм взаимосвязи организма с окружающей средой. Оно происходит в желудочно-кишечном тракте, слизистая оболочка которого обеспечивает усвоение и всасывание питательных веществ. Это обеспечивается взаимодействием механических и химических процессов, которые регулируются нейро-гуморальными механизмами, условными и безусловными рефлексами, контактом пищи со слизистой оболочкой пищеварительного тракта и т. д. (рис. 69). Пищеварение осуществляется с помощью ферментов, относящихся в основном к классу гидролаз (табл. 13).

Таблица 13. Содержание ферментов в пищеварительных соках

Пищеварительные ферменты вырабатываются особыми железами или отдельными клетками, расположенными по всей длине желудочно-кишечного тракта, на разных участках которого рН среды различный. Этим обеспечивается оптимальная активность ферментов для полного переваривания продуктов питания.

Ежедневно в пищеварительный тракт выделяется около 8 л пищеварительных секретов, которые большей частью всасываются вместе с питательными веществами. Характерным для желудочно-кишечного тракта является наличие слизи, которая служит обволакивающим и защитным средством.

Пищеварение в ротовой полости

Пищеварение начинается в ротовой полости, где пища подвергается механической обработке, смачивается слюной и становится доступной для продвижения по пищебоду.

Слюна вырабатывается околоушной, подъязычной, подчелюстной железами. рН слюны находится в нейтральной зоне. Слюнные железы вырабатывают за сутки около 1,5 л слюны, состав и количество которой зависят от состава пищи и других факторов. Фундаментальные исследования И. П. Павлова показали, что различные раздражители вызывают неодинаковую реакцию со стороны слюнных желез. Если мясо, влажная пища вызывают небольшое слюноотделение, то сухая пища, раздражители типа кислот, перца приводят к подъему секреции слюнных желез.

В слюне содержится большое количество амилазы, которая составляет около 10% всего белка слюны, причем большая ее часть (70%) выделяется околоушной железой. Указывается на возможное присутствие также мальтазы. Других ферментов здесь не обнаружено.

В ротовой полости пища находится очень непродолжительное время, поэтому расщепление углеводов амилазой и мальтазой очень кратковременно. Однако этот процесс продолжается и в желудке до пропитывания пищевого комка кислым желудочным соком, который инактивирует амилазу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: