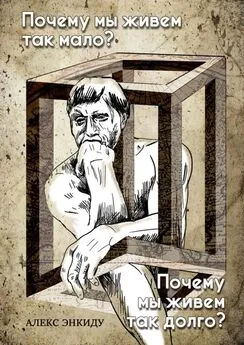

Алекс Энкиду - Почему мы живем так мало? Почему мы живем так долго?

- Название:Почему мы живем так мало? Почему мы живем так долго?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449026538

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алекс Энкиду - Почему мы живем так мало? Почему мы живем так долго? краткое содержание

Почему мы живем так мало? Почему мы живем так долго? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Французский естествоиспытатель Жорж Луи Бюффон (1707—1788) еще двести лет назад утверждал, что продолжительность жизни в 6 или в 7 раз дольше периода роста, который занимает у человека 14 лет, следовательно, продолжительность равняется 90—100 годам. Несколько позже соотечественник Бюффона физиолог и врач Пьер Жан Флуранс (1794—1867), согласившись со своим предшественником, увеличил время роста до 20 лет, а число периодов изменил на 5 и в конечном итоге пришел к тому же числу – 100 лет.

Бюффон, один из первых подчеркнул существование закономерной взаимосвязи между старением и ходом развития организма на предшествующих этапах онтогенеза. Однако, сопоставление периода роста и продолжительности жизни у разных млекопитающих не укладывается в один неизменный математический коэффициент. Связь между ростом и старением организма в ходе эволюции приобретает различные количественные и качественные выражения.

2. Интересную попытку связать продолжительность жизни с развитием мозга сделал австрийский ученый X. Фриденталь. Он предложил формулу зависимости между весом мозга, тела и продолжительностью жизни животного. Свои наблюдения Фриденталь обобщает так: «более умный живет дольше». Математически это выглядит так: lgх = 0,6lgz – 0,23lgу +0,99, где х – продолжительность жизни в годах, у – масса тела и z – масса мозга в граммах.

Этот взгляд имеет также ограниченный диапазон приложения. Уровень развития нервной системы определяет важные механизмы приспособления организма к среде – это бесспорно. Но, вместе с тем все богатство связей, способность реагирования, совершенствование функций нервной системы не могут быть выражены в простых коэффициентах соотношения веса мозга и тела животного. Поэтому эта внешняя характеристика не раскрывает глубины приспособительных явлений, возникающих у высших животных.

3. В позапрошлом столетии Вейсман пытался найти обратную зависимость между продолжительностью жизни животного и его плодовитостью. Действительно, в ряде случаев подобную зависимость можно установить. Такие птицы, как стервятник, филин, кондор, кладут всего по нескольку яиц в год и живут более 50 лет. Однако существует множество исключений, необъяснимых этим правилом. Очень плодовитый попугай живет более 40 лет, а некоторые животные, кладущие тысячи яиц, живут по 80—100 лет.

4. Долгое время широкое распространение имело представление немецкого физиолога М. Рубнера. В 1908 г он предположил, что продолжительность жизни обратно пропорциональна интенсивности обмена веществ и энергии в организме. Рубнер исходил из предположения, что каждый килограмм веса животного потребляет в течение жизни примерно одно и то же количество энергии. Чем стремительнее энергетические траты, тем короче продолжительность жизни организма. Известно, что обмен веществ у мелких животных больше, чем у крупных. Этим Рубнер и объяснял, что мелкие животные живут меньше крупных. Однако много фактов не укладывается в схему Рубнера. Вот один из примеров. Кролики и зайцы примерно одного размера, но вот, разница в продолжительности жизни у них почти в два раза. Продолжительность жизни дворняги равна 10—13 годам, шотландских овчарок 20—27 годам. И наконец, обезьяна и человек: мартышки и макаки живут 10—12 лет, гиббоны и капуцины – 20—25 лет, шимпанзе, гориллы и орангутанги – 40—50 лет, человек – 80—100 лет. Многие животные разного размера имеют одну и ту же продолжительность жизни (летучая мышь, ястреб, осел, корова), и, наоборот, животные одинаковых размеров имеют неодинаковую длительность жизни (лошадь и корова). И эти факты никак нельзя объяснить, исходя из предположений Рубнера. Рубнер рассматривал только одну сторону обменных реакций в организме и не учитывал возможности приспособления к разным условиям жизни. Согласно современным представлениям о диалектическом единстве процессов ассимиляции и диссимиляции оптимальные энергетические траты не укорачивают, а, наоборот, удлиняют продолжительность жизни. В настоящее время доказано, что восстановительные процессы стимулируются в ходе утомления. Без напряженной, интенсивной деятельности оптимальный уровень работоспособности ткани не может быть, достигнут.

Как правило, все эти представления строятся на статистических соотношениях между длительностью жизни и каким либо из показателей функции организма. Но параллелизм изменений двух явлений в природе вовсе не означает, что между ними существуют причинно-следственные взаимоотношения. Кроме того, все приведенные расчеты имеют довольно ограниченное приложение, характеризуя сроки жизни лишь некоторых представителей животного мира.

Глава 5. Ускользающая суть смерти

Мы знаем удивительные примеры борьбы со смертью у людей.

В 1927 г. в местности Хухе Зуркен неподалеку от Улан-Удэ был похоронен Пандито Хамбо лама XII (1852—1927 гг). В сентябре 2002 года через 75 лет после смерти согласно его завещанию тело извлекли. Участники эксгумации стали свидетелями невероятного: тело Хамбо ламы Итигэлова полностью сохранилось и находилось в позе медитации. Из акта наружного осмотра тела судебно-медицинской экспертизы от 11 сентября 2002 года: «Мягкие ткани туго эластичной консистенции, подвижность в суставах сохранена. Волосяной покров на голове, ногтевые пластинки сохранены. Поза при извлечении из короба сохраняется без каких-либо поддерживающих приспособлений. Следов, свидетельствующих о ранее произведенном вскрытии полостей тела с целью возможной бальзамации или консервации, а также каких-либо повреждений, следов ранее перенесенных травм, оперативных вмешательств, заболеваний на теле не обнаружено».

Образцы, взятые через 75 лет после погребения, показали, что органика кожи, волос и ногтей этого умершего человека ничем не отличается от органики живого. Такой сенсационный вывод был сделан специалистами в 2004 году после исследования костей, волос и кожи Итигэлова методом спектроскопии.

Официальная дата смерти Итигэлова – 1927г. 75 лет тело, находившееся на глубине 2 м, закрытое землей было живым или мертвым? Современная наука на этот простой вопрос ответа не имеет. Ответ знают буддисты.

Случай с Пандито Хамбо лама XII широко известен во всем мире. Но, существуют подобные явления, про которые мы знаем только на слух. По словам путешественников в пещерах Гималаев подобные явления нередки. Из древних религий Тибета известно особое состояние человека – саматхи. Это состояние достигается посвященными людьми при помощи особых медитаций. Человек в этом состоянии не умирает, но тело его каменеет. Работа органов абсолютно прекращается – перестает биться сердце, останавливается дыхание, отсутствует кровообращение. Человек в этом состоянии очень похож на мертвого. Нам известно, что после смерти тело человека каменеет. Тело же человека в состоянии саматхи намного тверже. Это не клиническая смерть, не летаргический сон. Организм человека самоконсервируется и способен пребывать в таком состоянии сотни лет. При этом, человек способен выйти из этого состояния, при помощи знающих помощников, и продолжить жизнь обычного человека. Предполагается, что у людей, находящихся в состоянии саматхи, вся вода организма переходит в четвёртое, неизвестное науке, агрегатное состояние. Исследователи тела Хамбо лама отмечали, что кровь его стала необыкновенно густой, вязкой. Известно, также, что у животных, впадающих в зимнюю спячку и вмерзающих в лед, кровь становится похожей на глицерин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: