Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 3)

- Название:Биологическая война (Часть 3)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кафедра, Русская панорама

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93165-328-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 3) краткое содержание

Часть 3. Частная неправильная эпидемиология.

Биологическая война (Часть 3) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

VNTR (variable-number tandem repeat) — варьирующие по числу тандемные повторы

VSV-G (Vesicular stomatitis virus GP) — гликопротеин вируса везикулярного стоматита

W (Visna virus) — вирус висны

w/v (per cent of weight in volume) — процент веса вещества в объеме раствора

WGST (whole genome sequencing and typing) — полногеномное секвенирование и типирование

WHV (woodchuck hepatitis virus) — вирус гепатита североамериканского лесного сурка

WPRE (woodchuck hepatitis virus post-transcriptional regulatory element) — постранскрипционный регуляторный элемент вируса гепатита североамериканского лесного сурка

X-SCID (X-linked severe combined immunodeficiency) — тяжелый комбинированный иммунодефицит, связанный с Х-хромосомой

ψ (viral RNA packaging signal) — сигнал для упаковки РНК-вируса

Часть 3. ЧАСТНАЯ НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

3.1. Сибирская язва

Микробиология B. anthracis. Восприимчивость животных. Инфицирующие дозы для животных и людей. Иммунитет. Происхождение и молекулярная эпидемиология возбудителя сибирской язвы. Экология и естественная эпидемиология B. anthracis. Устойчивость во внешней среде. Антибиотикорезистентность. Генетически измененные штаммы и их обнаружение. Патогенез. Клиническая картина сибирской язвы у людей при естественном инфицировании B. anthracis. Моделирование искусственного заражения B. anthracis. Клинические примеры искусственно вызванной сибирской язвы. Обобщенная клиника ингаляционной сибирской язвы. Диагностика искусственного поражения возбудителем сибирской язвы. Иммунопрофилактика. Лечение.

Сибирская язва (Anthrax) — опасная сапрозоонозная инфекционная болезнь людей и животных, вызываемая спорообразующей бактерией Bacillus anthracis. Характеризуется острым началом, тяжелой интоксикацией, лихорадкой, септицемией, возникновением отеков и карбункулов. Протекает в кожной, легочной и кишечной формах. Российские санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 относят возбудитель сибирской язвы к II группе патогенности. По степени важности для национальной безопасности США В. anthracis относится к биологическим поражающим агентам категории А (см. табл. 2.2). С Первой мировой войны В. anthracis неоднократно применялась для осуществления биологических террористических актов и диверсий. В США и в Соединенном Королевстве со средины 1940-х гт. возбудитель сибирской язвы изучался как летальный агент БО. Для его боевого применения разрабатывались специальные рецептуры и боеприпасы. В первой половине 1952 г. их применяли для поражения войск и населения Северной Кореи и Северо-Восточного Китая. Специальные рецептуры на основе В. anthracis и снаряженные ими боеприпасы находились на вооружении американской армии до 1968 г. под шифром «N». Одна из сибиреязвенных рецептур, созданная в USAMRIID, использована для осуществления биотеррористического акта в США в сентябре — октябре 2001 г. (см. разд. 1.12.4). Наиболее вероятно применение посредством использования многоточечных источников и диверсионными (террористическими) методами.

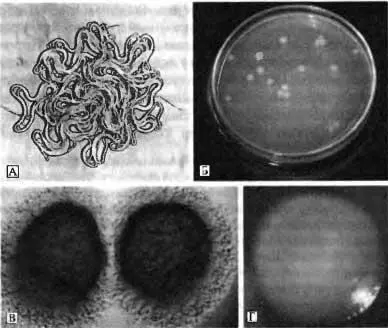

Микробиология В. anthracis. Возбудитель сибирской язвы — анаэробная неподвижная грамположительная бактерия, относящаяся к роду Bacillus семейства Bacillaceae. Существует в трех формах: капсульной (в организме больного животного или человека; или на питательных средах, содержащих кровь или сыворотку, и при выращивании в атмосфере СО 2); вегетативной бескапсульной (на обычных питательных средах), споровой (во внешней среде при свободном доступе кислорода и при длительном культивировании на питательных средах). Растет при температуре 36–38 °C на обычных питательных средах: в МПБ образуются хлопья на дне пробирки; на МПА — характерные колонии R-формы. Разжижает желатин, при выращивании на средах, содержащих кровь, гемолиза эритроцитов не вызывает. На средах с пенициллином сибиреязвенные бациллы приобретают форму шаров и формируют своеобразные колонии, называемые жемчужным ожерельем. На агаре Мак-Конки и других селективных питательных средах, содержащих соли желчных кислот, В. anthracis не растет. На поверхности агара Хоттингера уже через 9 ч роста в аэробных условиях при температуре 36–38 °C образуются характерные микроколонии, состоящие из завитых в один-два слоя нитевидных клеток с отходящими в сторону цепочками. Через 18–24 ч инкубирования при тех же условиях культуры вирулентных шгаммов сибиреязвенного микроба формируют матовые серо-белые и серебристо-серые, непрозрачные в отраженном свете зернистые колонии с бахромчатыми краями и диаметром 3–5 мм (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Макроскопические изображения колоний В. anthracis. А. Микроколония сибиреязвенного микроба (штамм 71/72), выращенного в течение 9 ч на агаре Хоттингера. Микроколонии образованы нитевидными клетками, завитыми в несколько слоев. Фазовый контраст, увеличение в 65 раз. Б. Морфологические особенности колоний В. anthracis (СТИ-1), выращенных на агаре Хоттингера в течение 24 ч. Макрофотосъемка в падающем свете. Колонии матовые серовато-белые. В. Те же колонии в проходящем свете. Увеличение в 13 раз. Отчетливо видна шероховатая поверхность колоний, центр бугристый коричневого цвета, края бахромчатые в виде плоской зернистой каймы. Г. Колония капсульного штамма В. anthracis (вакцина Ценковского II), выращенного в бикарбонатном агаре в атмосфере углекислого газа. Визуально колонии в падающем свете напоминают жемчуг. При увеличении: центр колония выпуклый, периферия уплотненная, края ровные и округлые, поверхность гладкая. По А. Г. Золотареву с соавт. (2006)

Клетки В. anthracis, выросшие на искусственных питательных средах, имеют вид прямых или слегка изогнутых палочек, длиной 6—10 мкм и шириной 1–2 мкм, часто соединяющихся в нити или цепочки различной длины. Полюса у них внутри цепочки прямые, словно обрубленные или выщербленные. Свободные полюса слегка закруглены. Прокрашиваются анилиновыми красителями. В мазках хранившихся культур и патологического материала встречаются визированные клетки, окрашенные по Грамму отрицательно. В мазках крови, экссудатов, а также в отпечатках пораженных органов, В. anthracis обычно располагается поодиночке и попарно. При фазово-контрастной микроскопии прижизненно окрашенных бацилл, приготовленных влажным тушевым способом, можно увидеть светлые ореолы вокруг темных тел бацилл — это капсулы, состоящие из поли-γ-О-глютаминовой кислоты (poly-γ-D-glutamic acid). Споры располагаются субтерминально или центрально, имеют овальную форму, не превышают диаметр тела клетки и не деформируют ее. Длина спор колеблется от 1,2 до 1,8 мкм, диаметр — в пределах 0,7–1,0 мкм. Окрашиваются методами Циля-Нильсона, Ожешко и Пешкова. При фазово-контрастчой микроскопии имеют вид блестящих зерен овальной формы с резко очерченными контурами. Поврежденные споры или споры в стадии прорастания выглядят более округлыми и диффузно потемневшими. Лизированные споры обычно темные, набухшие, деформированные, в центре расположен участок просветления (рис. 3.2).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)