Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 3)

- Название:Биологическая война (Часть 3)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кафедра, Русская панорама

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93165-328-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 3) краткое содержание

Часть 3. Частная неправильная эпидемиология.

Биологическая война (Часть 3) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Восприимчивость животных.Наиболее широко болезнь распространена среди копытных (22 вида). Из сельскохозяйственных животных сибирской язвой болеют крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, ослы, мулы, буйволы, верблюды, северные олени и свиньи. Имеются сообщения о случаях болезни у птиц.

Среди диких животных сибирскую язву регистрировали у лосей, косуль, ланей, бизонов, муфлонов, антилоп куду, зебр, жирафов, диких кабанов и бородавочников, слонов, памирских архаров, обезьян. Наблюдали болезнь у собак, волков, белых медведей, львов, тигров, пантер, гепардов, пум, лисиц, норок, соболей, куниц, песцов, скунсов, нутрий, енотов. Кошки болеют только в молодом возрасте. Зарегистрирована сибирская язва и среди грызунов; зайцев, хорьков, серых крыс, малого, желтого и песчаного сусликов, больших краснохвостых песчанок, красных и длиннохвостых сурков, лесных мышей. Пресмыкающиеся, земноводные, рыбы и беспозвоночные невосприимчивы к сибирской язве, но могут быть носителями возбудителя. Лягушки при искусственном заражении, если их держать в воде при температуре 35 °C, могут заболеть.

Из лабораторных животных к болезни чувствительны белые мыши, морские свинки и кролики. При их искусственном инфицировании болезнь протекает в виде септицемии и через 24–72 ч наступает смерть. Обычно через 24 ч погибают белые мыши, а морские свинки и кролики — через 2–4 сут, иногда на 5–7 сут.

Белые крысы невосприимчивы к сибирской язве, но инбредные крысы линии Фишер-344 и Вистар чувствительны к токсину В. anthracis. К парентеральному введению В. anthracis чувствительны сирийские золотистые хомячки, суслики, хорьки.

Инфицирующие дозы для животных и людей.Обобщены в работе Н. В. Литусова с соавт. (2002). Величина ингаляционно поражающей дозы (Lct 50) для человека составляет около 20×10 3спор, a Lct 50при объеме дыхания человека 10 л/мин — 20×10 3спор×мин×л -1. Ингаляционные LD 50для морских свинок — 7,75×10 4, кроликов — 14×10 4, обезьян — 2,24×10 4, овец — 1,68×10 4, собак — 2,21×10 7, лошадей — 8×10 6спор. Величина LD 50для споровой культуры обычно на порядок больше для вегетативных клеток. Восприимчивость человека к ингаляционному поражению сибирской язвой ближе к восприимчивости кроликов, обезьян и овец, которые являются наиболее чувствительными к ингаляционному и подкожному заражению возбудителем сибирской язвы.

Рис. 3.2. Микроскопическое изображение В. anthracis. А. Микроскопическая картина клеток В. anthracis, штамм 14/41 в окрашенных мазках культур, выращенных на агаре Хоттингера в течение 24 ч и хранившихся при температуре 0–4 °C 96 ч. Увеличение 1150 раз. Целые клетки окрашены грамположительно (фиолетовый или черно-фиолетовый цвет), визированные клетки выглядят как грамотрицагельные (розового цвета). Б. Прижизненная микроскопическая картина клеток возбудителя сибирской язвы (штамм 4–7), выращенных на агаре Хоттингера в течение 24 ч. Иммобилизация клеток агаровым гелем. Фазовый контраст Увеличение: 1350 раз. Споры светлые и овальные. Бациллы темные, имеют форму удлиненных цилиндров, расположены поодиночке, попарно или соединены в цепочки. Внутри клеток мелкие светящчеся гранулы липидов и крупные, ярко блестящие споры. Лизирующиеся бациллы отличаются пониженной оптической плотностью цитоплазмы В Капсула живых сибиреязвенных бацилл штамма 4–7. Бациллы выращены на бикарбонатном агаре в атмосфере углекислого газа в течение 48 ч Влажный тушевой метод Фа ювый контраст. Увеличение: 1350 раз. Капсула препятствует проникновению туши к клеткам и по этой причине выглядит в виде ореола, окружающего бациллы Г. Зрелая спора В. anthracis, штамм 14/41 при электронной микроскопии. У зрелой споры кортекс электронно-прозрачный Компоненты спор СП — спороплазма; КО — кортекс; СМ — споровая мембрана; СО — споровая оболочка; ЭК — экзоспориум. По А. Г. Золотареву с соавт. (2006)

При алиментарном заражении LD 50 В. anthracis для животных, установленные опытным путем, составляли: для морских свинок — 1,62×10 8(1,49×10 8—1,76×10 8), кроликов — 3,93×10 8(3.5×10 8—4,4×10 8), обезьян — 2,05×10 7(1,6×10 7—2,6×10 7) и овец — 5×10 7спор. Расчетная LD 50для человека — 1,25×10 7спор В. anthracis.

Иммунитет.Лица, перенесшие сибирскую язву, приобретают стойкий, но не абсолютный иммунитет. Известны случаи повторного заболевания кожной формой сибирской язвы через 2 года (Никифоров В. Н., 1973).

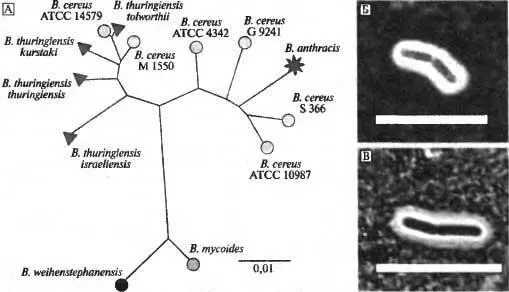

Происхождение и молекулярная эпидемиология возбудителя сибирской язвы.Внутри рода Bacillus, возбудитель сибирской язвы относится к группе В. cereus, включающей шесть видов бацилл: В. cereus, В. thuringiensis, В. anthracis, В. weihenstepha.unsis, В. mycoides и В. Dseudomytoides. Патологические процессы у людей вызывают В. cereus и В. anthracis (Klee S. К. et al., 2010). До работы A. R. Hoffmaster et al. (2004) считалось, что В. cereus причастен только к пищевой токсикоинфекции и в затруднительных случаях его можно отличить от сибиреязвенного микроба по наличию у последнего плазмид pXO1 и рХО2. Однако эти авторы описали изолят бациллы, не являющейся В anthracis, но обладающей генами сибиреязвенного токсина и способной вызывать ингаляционное поражение у A/J-мышей, патоморфологически очень похожее на ингаляционную сибирскую язву. Фенотипически и по результатам 16S rRNA-анализа микроорганизм идентифицирован как цереус (В. cereus G9241), но у него обнаружена плазмида, pBCXО1, чья нуклеотидная последовательность на 99,6 % оказалась идентичной кодирующей токсин плазмиде pXO1 В. anthracis И хотя другая плазмида сибиреязвенного микроба, рХО2, кодирующая гены капсулы, обнаружена не была, генный кластер, кодирующий так) ю же капсулу, был обнаружен в ранее неизвестной плазмиде цереуса, названной рВС218. Эволюционное древо, показывающее место В. anthracis среди близкородственных бацилл, приведено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Эволюционное и микробиологическое сходстве В. cereus и В. anthracis. A. Эволюционное древо группы В. cereus. Составлено по результатам мультилокусного типирования последовательностей В. cereus G9241 и других пнедставителей рода Bacillus. Б. Капсула В. cereus G9241, выросшей в естественной атмосфере, B. Капсула В. anthracis, выросшей в атмосфере, содержащей 5 % СО, (полоскасоответствует 10 мкм). По A. R. Hoffmaster et al. (2004)

Дальнейшие исследования показали наличие среди В. cereus штаммов, по плазмидному составу идентичных сибиреязвенному микробу S. К. Klee et al. (2010) описали полную последователь генома бациллы, вызвавшей в 2001–2002 гг. смертельные эпизоотии среди шимпанзе, обитавших во влажных джунглях Национального парка Тай (Tai National Park, Республика Кот-д’Ивуар). По клиническим признакам, патанатомии и гистологии пораженных тканей, болезнь однозначно приняли за сибирскую язву, протекающую с симптомами поражения кишечника и легких. ПЦР в реальном времени подтвердили наличие В. anthracis- маркеров в ДНК, выделенных из различных образцов органов и тканей погибших животных. У микроорганизма были обнаружены две плазмиды, идентичные плазмицам вирулентности сибиреязвенного микроба, рХО1 и рХО2, и еще одна небольшая плазмида, функции которой не были установлены. В 2004 г. похожие штаммы были получены от трех шимпанзе и одной гориллы, погибших в заповеднике Джа (Dja Reserve, Камерун), расположенном почти в тысяче миль к восток), от парка Тай. Однако все изоляты отличались от В. anthracis рядом микробиологических особенностей:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)