Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 3)

- Название:Биологическая война (Часть 3)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кафедра, Русская панорама

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93165-328-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 3) краткое содержание

Часть 3. Частная неправильная эпидемиология.

Биологическая война (Часть 3) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

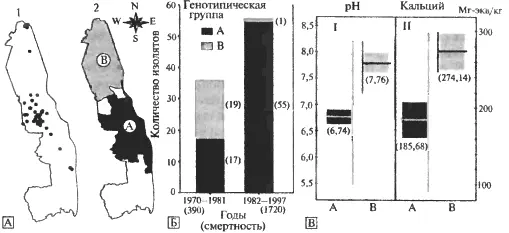

Показана территориальная и временная зависимость выделения из образцов штаммов В. anthracis различных линий. 30-летнее исследование молекулярных отличий штаммов сибиреязвенного микроба, выделенных в Национальном парке Крюгера (Kruger National Park, ЮАР), позволило установить ряд любопытных закономерностей (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Временные и территориальные зависимости выделения образцов В. anthracis в национальном парке Крюгера поданным MLVA-анализа. А. Локализация изолятов А- и В-линий: а — карта отбора индивидуальных изолятов; б — карта распределения изолятов по линиям. Б. Распределение линий изолятов по годам. В скобках количество изолятов в абсолютных цифрах. В. Связь линий изолятов с pH почвы (I) и наличием в ней солей кальция (II). По К. L. Smith et al. (2000)

Национальный парк Крюгера расположен на востоке Трансвааля между реками Лимпопо и Крокодиловая. На востоке парк граничит с Мозамбиком. Общая протяженность парка с севера на юг составляет 340 км. Три основные части парка (северная, центральная и южная) сформированы реками Олифанте и Саби. Климат на территории парка субтропический, сезон дождей обычно с октября по март (включительно) Сибирская язва поражает преимущественно копытных травоядных обитателей парка (Smith К. L. et al., 2000).

На территории ЮАР выявлено самое большое разнообразие среди штаммов сибиреязвенного микроба, что дало основание некоторым ученым считать ЮАР «родиной сибирской язвы». Характерной особенность сибиреязвенных очагов на юге Африки является преобладание в них A-линии В. anthracis (Keim P. et al., 1997). Генетическое расстояние среди штаммов А- и В линий, выделенных в сибиреязвенных очагах Парка Крюгера, наибольшее среди известных коллекций штаммов, собранных по территориальному принципу На территории парка Крюгера обнаружена четкая территориальная локализация вспышек сибирской язвы, вызываемых В. anthracis различных линий: линия А преобладает в центральной части парка, линия В на севере парка. Причем по распределению во времени количество изолятов той или иной линии может различаться. Например, линия В активно вовлекалась в эпизоотии только в 1970 гг. на севере парка. Вспыхнувшие тогда же эпизоотии сибирской язвы в его центральном районе, были вызваны штаммами A-линии. Эпизоотии начала 1990-х гг. вспыхнули в центральном регионе парка, и их вызвали штаммы A-линии. Однако когда эпизоотии охватили северный участок парка, в образцах также преобладали штаммы A-линии, что К. L. Smith et al. (2000) связали с наличием в природе неизученного механизма, позволяющего сибиреязвенному микробу мигрировать с одной территории (экологической ниши) на другую территорию (экологическую нишу). В частности, они указывают на проливные дожди в северной части парка, прошедшие в начале года, и предполагают, что дожди «вымыли» экологические ниши, вмешавшие В. anthracis В-линии.

Не менее любопытная находка исследователей — обнаружение статистически достоверной связи между pH почвы и содержанием в ней кальция, и наличием в почве штаммов В. anthracis различных линий. Штаммы сибиреязвенного микроба А-ли-нии вовлекаются в эпизоотии на территориях с нейтральным значением pH и умеренным содержанием кальция, штаммы В-линии проникают в популяции животных с территорий, pH почва которых близка к щелочной и содержит высокие концентрации кальция. Таким образом, пространственное и временное распределение различных генотипов сибиреязвенного микроба в парке Крюгера, установленное MLVA-анализом, показывает, что природные очаги сибирской язвы являются независимыми друг от друга. В. anthracis различных генотипов могут перемещаться по территории, коррелируя с определенными экологическими факторами; и/или сосуществовать на одной территории в различных экосистемах.

Анализ полногеномного полиморфизма отдельных нуклеотидов. Под таким анализом понимают выявление отличий последовательности ДНК размером в один нуклеотид (А, Т, G или С) в геноме (или в другой сравниваемой последовательности) представителей одного вида или между гомологичными участками гомологичных хромосом индивида. Две последовательности ДНК — AAGCCTA и AAGCTTA — отличаются на один нуклеотид. В таком случае говорят о существовании двух аллелей: С и Т. Снипсы возникают в результате точечных мутаций.

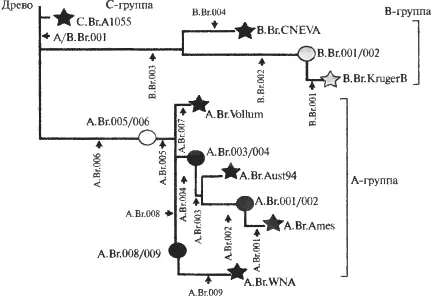

Анализ индивидуальных снипсов, по сравнению с MLVA-анализом, менее информативен. Однако если исследователь использует филогенетический подход к идентификации снипсов, он может эффективно дифференцировать штаммы бактерий в генетических группах с хорошо охарактеризованной популяционной структурой (Van Ert М. N. et al., 2007). Полногеномный сиквиенс пяти штаммов В. anthracis позволил выявить у них не менее 3,5 тыс. снипсов. Т. Pearson et al. (2004) картировали перекрестно почти 1000 таких снипсов в 27 различных (diverse) изолятах и составили точную филогенетическую модель для В. anthracis, позволяющую установить филогенетическую позицию любого изолята В. anthracis. На основе их данных, М. N. Van Ert et al. (2007) сформулировали рабочую гипотезу, в соответствии с которой разделение штаммов сибиреязвенного ми кроба по подгруппам, соответствующим каноническим снип-сам (canSNPs), т. е. снипсам, локализованным в ключевых филогенетических узлах эволюционного древа В. anthracis, способно заменить трудоемкий полногеномный SNP-анализ и обеспечить более «высокое разрешение», чем MLVA-анализ, при дифференциации штаммов в пределах линий А, В и С.

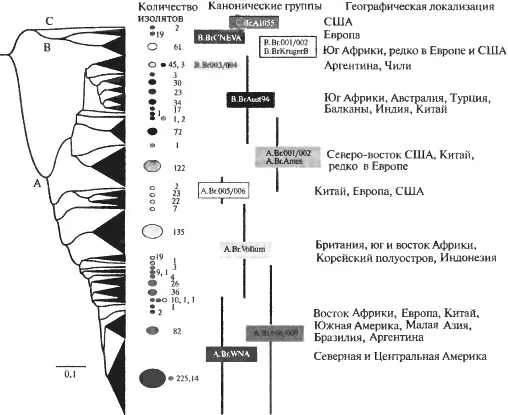

М. N. Van Ert et al. (2007) разделили изоляты линий А, В и С на 12 консервативных групп или линий. Семь соответствуют полногеномным последовательностям штаммов сибиреязвенного микроба, охарактеризованных как «конечные точки» ветвей в пределах древа канонических снипсов (C.USA.A1055, KrugerB, CNEVA.9066, Ames, Australia 94, Vollum, Western North America). В дополнение к этим семи линиям древа канонических снипсов (canSNP tree), canSNP-анализом они идентифицировали еще пять субгрупп, позиции которых расположены вдоль ветвей древа. Для отдельных линий и субгрупп характерна своя географическая локализация (рис. 3.5 и 3.6).

Рис. 3.5. Взаимосвязь между canSNP, сублиниями и/или субгруппами В. anthracis. Звездочки в дендрограмме соответствуют одной из семи последовательностей генома В. anthracis , на основе которых построены семь его специфических линий («родословных»). Кружки соответствуют точкам ветвления, расположенным вдоль таких линий, и отражают наличие в ее пределах специфических субгрупп изолятов (показаны буквенно-цифровыми обозначениями). По М. N. Van Ert et al. (2007)

Рис. 3.6. Генетическое родство и географическая локализация 1033 изолятов возбудителя сибирской язвы. Указано количество изолятов, связанных с каждой canSNP-группой. Черная полоса соответствует генетической дистанции между штаммами. По М. N. \йп Ert et al. (7007)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)