Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 3)

- Название:Биологическая война (Часть 3)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кафедра, Русская панорама

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93165-328-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 3) краткое содержание

Часть 3. Частная неправильная эпидемиология.

Биологическая война (Часть 3) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Третья зона — зона устойчивого проявления сибирской язвы. Территория от 55–53° с. ш. до южных границ бывшего СССР, в Сибири — Алтайский край (суббореальный и субтропический пояса). Почвенно-климатические условия наиболее благоприятны для В. anthracis. Температуры, благоприятные для вегетации бацилл, регистрируются 6 месяцев в году: апрель — сентябрь. Инфицирование животных происходит чаще от почвы. Отмечается четкая сезонность проявления болезни. Неблагополучие хозяйств по сибирской язве бывает относительно высоким во все месяцы, но с конца мая оно начинает возрастать, достигая максимума в июле — августе, а затем, в сентябре — октябре, медленно снижается до минимума.

В развитии эпизоотического процесса Н. Г. Ипатенко с соавт. (1996) различают два периода: пассивный и активный. Пассивный период наблюдается при температуре воздуха ниже 12 °C, а почвы — ниже 15 °C. Почва при этих температурах обычно освобождается от снега. Животных начинают выгонять на пастбище, и они могут попадать на участки, контаминированные в прошлом возбудителем сибирской язвы (скотомогильник и пр.). Однако в это время они слабо контаминированы возбудителем болезни. Количество неблагополучных пунктов и заболевших животных бывает минимальным. Активный период наблюдается при температурах воздуха от 12 до 30 °C, а почвы — от 15 до 35 °C. Н. Г. Ипатенко с соавт. (1996) выделяют три стадии эпизоотического процесса: подъем, максимальное развитие и угасание. Осенью, при температурах воздуха ниже 10 °C, а почвы — ниже 13 °C, вновь наступает пассивный период эпизоотического процесса. Неблагополучие по сибирской язве становится минимальным.

Естественным источником инфицирования людей и животных В. anthracis могут быть животные со скрытым течением болезни. У свиней чаще, чем у других животных сибирская язва проявляется развитием местного патологического процесса и значительно реже в виде септицемии. Степень опасности бациллоносительства во многом зависит от формы болезни. При местной форме сибирской язвы возбудитель болезни купируется в местах проникновения в организм животного (обычно в лимфатических узлах) и во внешнюю среду не выделяется. Обычно такую патологию наблюдают у свиней, однако при стрессовых состояниях (резкое ухудшение условий содержания, переохлаждение, пере1ревание, физическое напряжение, голод и т. д.), когда резистентность организма снижается, у животного может возникнут… инфекционный процесс с развитием остро протекающей сибирской язвы. Иногда таксе явление наблюдают и при поражении кишечника. При этом воспаленные очаги могут в нем вскрываться, и возбудитель болезни будет выделяться во внешнюю сред;.

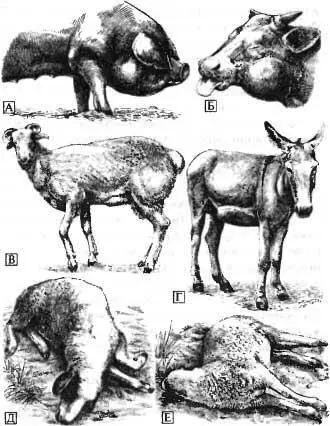

Фермеры и мелкие владельцы ска. а могут скрыть факт эпизоотии сибирской язвы, либо не распознать ее при молниеносном, подостром, хроническом или атипичном течении болезни. Поэтому при выявлении звеньев эпидемической цепочки, по которым распространилась В. anthracis, необходимо путем опроса самих фермеров (хозяев), их работников и соседей по внешним признакам течения болезни установить хозяйства, где были возможны эпизоотии сибирской язвы (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Внешние признаки сибирской язвы у сельскохозяйственных животных А. Сибиреязвенные поражения подчелюстных лимфоузлов с большим отеком в области шеи у свиньи. Б. Отечность головы у коровы. Язык свисает изо рта, ноздри расширены. В. Отек на тазовой конечности овцы. Состояние животного в момент возбуждения. Г. Сибиреязвенный отек в области живота у осла при подостром течении сибирской язвы. Д. Парез грудных и та ювых конечностей у овцы за несколько часов до гибели от сибирской язвы. Е Овца, павшая от сибирской язвы. По Н. Г. Ипатенко с соавт. (1996)

Наиболее обоснованное подозрение на сибирскую язву у фермера бывает лишь в том случае, когда она протекает у животного в карбункулезной форме или при наличии отеков в подчелюстной области. Карбункулы могут возникать в различных частях тела и достигать иногда больших размеров. Вначале появляются плотные, горячие и болезненные припухлости. Очень скоро они становятся холодными и безболезненными. В центре карбункула ткани некротизируются, отпадают, в результате образуется язва. Температура тела повышается незначительно. Она может сопутствовать септицемии, острому и подострому течению болезни.

При развитии у животного припухлостей и отеков говорят об ангинозной форме сибирской язвы. Их появление — результат действия сибиреязвенного токсина. Температура тела повышается незначительно. Обычно поражаются подчелюстные, заглоточные и шейные лимфатические узлы. Болезнь начинается в виде ангины. В области шеи возникает припухлость. У одних животных она небольшая, у других, начиная от гортани, тянется по трахее и нередко переходит на грудь и предплечье. Кожа в области шеи приобретает синевато-красный оттенок. Обнаруживают отеки языка и твердого неба. Из-за сильного опухания глотки животное держит голову напряженно, сопит, глотательные движения нарушены. Отмечают кашель, хрипоту, иногда рвоту. Видимые слизистые оболочки цианотичные. Состояние животного подавленное, оно стремится зарыться в подстилку (свиньи) и подолгу лежит.

При внезапной гибели животного может вообще не быть каких-либо клинических признаков. Но если болезнь несколько затягивается, то опрос позволит установить хозяйства, в которых гибели животных предшествовала стадия, когда животные были возбуждены и напуганы. Так у овец и коз возникает возбуждение, они скрежещут зубами, при попытке идти делают резкие скачки и падают или совершают манежные движения и погибают в течение нескольких минут после появления первых симптомов. Крупный рогатый скот и лошади тоже вначале возбуждены; взгляд испуганный, температура тела повышена до 40–42 °C, пульс учащенный, дыхание глубокое, прерывистое, видимые слизистые оболочки цианотичные. Отмечается сокращение отдельных мышц в различных частях тела, а затем и групп мышц. Животные громко мычат, некоторые ревут, бьют грудными и тазовыми конечностями о землю, упираются головой в стенку, имеют испуганный вид, «стеклянные глаза», метеоризм рубца, запоры или поносы, моча содержит примесь крови, появляются одышка, судороги мышц, конвульсии. Животное падает, издает глухое мычание, запрокидывает голову на спину, иногда кладет ее на туловище или прижимает к груди и гибнет. Изо рта и носа выделяется кровянистая пенистая жидкость. Возбуждение сменяется быстро развивающимся угнетением. Животное погибает внезапно или в течение нескольких часов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)