Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Название:Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вузовская книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии краткое содержание

Кроме того, в монографии, впервые для отечественной литературы, обстоятельно освещены эпидемиология биологического террористического акта и методология выявления такого преступления. Книга хорошо иллюстрирована, содержит приложения и рассчитана на широкий круг специалистов.

Микроорганизмы, токсины и эпидемии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Врожденная низкая усвояемость витамина D. В случаях ТВ, но не в контролях, также наблюдается низкая встречаемость генотипа, гомозиготного по мутантному рецептору витамина D. Одновременно этот генотип ассоциируется с повышенным риском развития остеопорозов [McNicholl J., 1998].

Связь восприимчивости с МНС. Выявлена связь между легочной формой ТВ и специфичностью HLA. HLA-DR2 ассоциируется с развитием множественно-палочковидных форм как ТВ, так и лепры. Молекулярное субтипирование DR2 показало, что значительную часть аллеля у больных, но не контролей, составляли DRB1 5+ 01501 и DRB1 5+ 01502. Частота этих молекулярных подтипов DR2 у больных не изменялась, позволяя предположить, что вся молекула DR2 или тесно связанный с ней ген(ы) способны определять восприимчивость больного к легочному ТВ и, в частности, к ТВ резистентному к лекарственным препаратам [Singh N. et al., 1997].

Mycobacteriumleprae. Роль в развитии лепры врожденной недостаточности функции фагоцитоза, связанной с мутантной аллелью гена NRAMP1 на хромосоме человека 2q35, рассмотрена выше (см «Возбудитель туберкулеза»).

HLA-аллели модулируют иммунную реакцию, определяющую форму лепры. На одном полюсе клинического спектра лепры находятся больные с мультибациллярной (multibacillary) лепроматозной лепрой (LL), которые являются иммунологически толерантными к антигенам М. leprae. На другом — больные с туберкулоидной лепрой (ТТ) с малым количеством палочек (paucibacillary), обнаруживающие хорошую клеточно-опосредованную иммунную реакцию. Гуморальный иммунитет присутствует по всему спектру, но, по-видимому, не обеспечивает защиты. Между двумя полюсами находятся больные с промежуточными признаками, как при погранично-лепроматозной, пограничной, и погранично-туберкулоидной формах. Было зарегистрировано увеличение частоты HLA-DR2 и — DQ1 у больных с LL и HLA-DR3 у больных с ТТ. Эти антигены можно еще подразделить на аллели, определенные по их аминокислотным последовательностям. Одна аминокислотная замена может привести к появлению аллелей с различными иммунологическими свойствами. Аллель DRB1 5*01501 больше ассоциировался с больными LL, чем с больными ТТ (р<0,00001). Кроме того, аллели DQB1 5*00601 обнаруживали значительно чаще у больных с LL, чем у контрольных больных (р<0,00001); DQA1 5*00103 чаще встречался в группе с LL, чем в группе с туберкулезной лепрой; и частота DQA1 5*00102 избирательно повышалась у больных с погранично-лепроматозной лепрой. Однако частота аллелей DRB1 5*00701, DQB1 5*00201 и DQA1 5*00201 снижалась у больных LL по сравнению с больными ТТ и контрольными пациентами, а частота DQB1 5*00503 избирательно уменьшалась у больных ТТ, позволяя предположить, что эти аллели могли модулировать иммунную реакцию, которая определяет форму лепры, развивающуюся у каждого больного [Rani R. et al., 1993].

Малярия.Естественная устойчивость к паразитарным болезням носит более сложный характер, чем к бактериальным и вирусным. Известно три вида естественной устойчивости к малярии [Шувалова Е.П., 1973]:

1. Абсолютная устойчивость, например, невосприимчивость обезьян резус к P. vivax.

2. Фазовая устойчивость, относящаяся к определенным стадиям паразита. Тканевые клетки могут быть восприимчивы, а кровь иммунна, как, например, в случае устойчивости обезьяны шимпанзе к P. ovale.

3. Неполная устойчивость, заключающаяся в том, что развиваться могут все стадии паразита, но их размножение ограничено (например, устойчивость у шимпанзе к P. vivax).

Малярийные плазмодии — это первый, ставший известным, фактор отбора, оставивший «генетические шрамы» в отдельных человеческих популяциях.

Роль генетических дефектов гемоглобина в устойчивости к малярии. Duffy-мутация является единственной защитой хозяина против P. vivax, не приводящая к другим серьезным последствиям (Duffy-антиген — рецептор хемокинов; см. табл. 27). Такие гемопоэтические модификации, как талассемия, G6PD-дефицитность и гемоглобин S, препятствуют развитию плазмодия, но у гомозиготных людей они сами становятся причиной развития серьёзных болезней [Lederberg J., 1997].

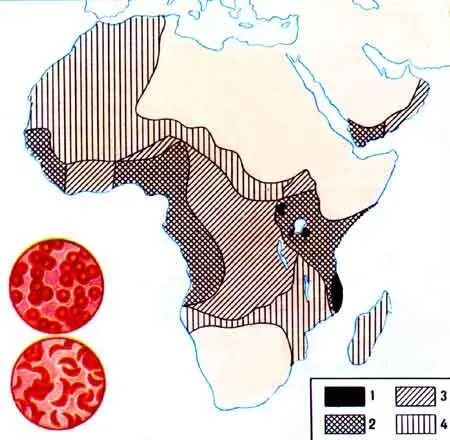

Наиболее изученным генетическим дефектом гемоглобина, препятствующим развитию малярийного плазмодия, является замена глутамина на валин в шестом положении (бета-цепи гемоглобина; гемоглобин HbS). Указанное замещение серьезно отразилось на функциональных свойствах гемоглобина. HbS в восстановленной форме образует длинные ассоциированные цепи, его растворимость снижается на 50 % по сравнению с растворимостью окисленной формы. Эти особенности гемоглобина определяют укорочение жизни эритроцитов в связи со снижением их толерантности к гемолизу [Бышевский А.Ш., Тарсенов О.А., 1994]. У гомозиготных людей в детском возрасте серповидноклеточная анемия отличается более тяжелым течением и высокой летальностью. Она осложняется калькулезными холециститами, язвами конечностей (в области лодыжек), остеомиелитами, переломами костей, ретинопатией, гематурией, тромбозами сосудов головного мозга и другими тяжелыми клиническими симптомами. Однако у гетерозигот болезнь проявляется в менее тяжелой форме, но при этом люди с HbS формой гемоглобина не заболевают малярией. Даже трудно себе представить цену, уплаченную человеческими популяциями в эндемичных по малярии регионах Африки «демону Дарвина», за частоту аллеля серповидноклеточности в 20 % (рис. 53).

Рис. 53. Распространение серповидно-клеточной анемии в Африке. Малярийные плазмодии — это первый, ставший известным, фактор отбора, оставивший «генетические шрамы» в отдельных человеческих популяциях. В ряде районов Африки распространена наследственная болезнь — серповидно-клеточная анемия. Эритроциты больного человека принимают форму серпа и часто разрушаются, возникает тяжелое малокровие, в результате чего человек отстает в развитии и даже погибает. Казалось бы отбор должен в течение одного-двух поколений устранить этот летальный ген серповидно-клеточности. Но оказалось, что в полной мере эта болезнь проявляется только у гомозиготных по данному локусу людей. У гетерозигот анемия проявляется в менее выраженной форме, но вместе с тем они обладают невосприимчивостью к другой страшной и смертельной в этих местах болезни — малярии. Поэтому там, где есть малярия, естественный отбор поддерживает динамическое равновесие между концентрацией летального серповидно-клеточного аллеля и частотой «здорового» аллеля, или, как принято говорить у эволюционных биологов, поддерживает в популяции балансированный полиморфизм. Частота аллеля серповидно-клеточности: 1–15–20 %; 2–10–15 %; 3–5–10 %; 4 — менее 5 % [Медников Б.М., Яблоков А.В., 1987].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)