Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Название:Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вузовская книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии краткое содержание

Кроме того, в монографии, впервые для отечественной литературы, обстоятельно освещены эпидемиология биологического террористического акта и методология выявления такого преступления. Книга хорошо иллюстрирована, содержит приложения и рассчитана на широкий круг специалистов.

Микроорганизмы, токсины и эпидемии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

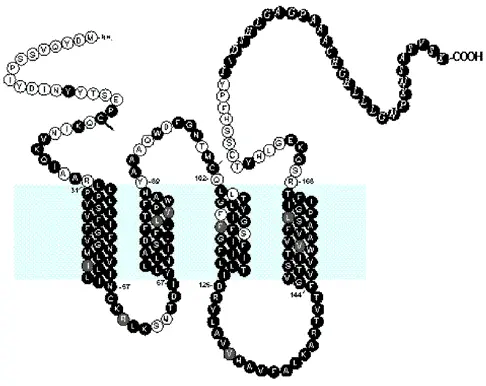

Делеция в 32 bp образуется в участке повторяющегося мотива гена CCR5. В результате сдвигается рамка считывания в кодирующей рецепторный белок нуклеотидной последовательности, и синтезируемая дефектная форма рецептора утрачивает три из 7 трансмембранных доменов, 2 из 3 наружных петель и внутриклеточный сигнальный домен [McNicholl J. et al., 1997] (рис. 50, 51 и 52).

Рис. 50. Предполагаемая структура и аминокислотная последовательность мутантной формы рецептора CCR5. Мутантный белок утрачивает, по крайней мере, три трансмембранных сегмента CCR5 из 7 трансмембранных доменов, 2 из 3 наружных петель и внутриклеточный сигнальный домен — в результате ВИЧ не может «узнать» клетку-мишень [McNicholl J. еt al., 1997].

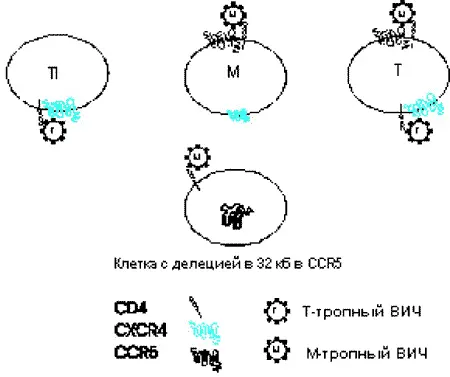

Рис. 51. Хемокиновые рецепторы и клеточный тропизм к ВИЧ. На схеме показаны три типа клеток — пассированные Т-клеточные линии (Т1), моноцит/макрофаг (М) и циркулирующие Т-клетки (Т). Т-клеточные линии экспрессируют CXCR4, но не CCR5; макрофаги и циркулирующие в периферической крови Т-клетки экспрессируют оба рецептора, хотя количество CXCR4 у них меньше чем на макрофагах. М-тропность у ВИЧ вызвана способностью белковых структур его оболочки связываться с CCR5 и проникать в оба типа макрофагов, а также в циркулирующие в крови Т-клетки. Т-тропный ВИЧ преимущественно связывается с CXCR4 и проникает в Т-клетки или Т-клеточные линии. После связывания с рецепторами хемокинов и рецептором CD4, вирус сплавляется с клеточной мембраной. Клетки с 32 bр делецией в гене CCR5 не экспрессируют кодируемый им белок и, хотя М-тропный ВИЧ может связываться с CD4, он не может проникнуть в клетку. Если клетки экспрессируют CXCR4, они могут быть инфицированы Т-тропным вирусом [McNicholl J. еt al., 1997].

Рис. 52. Участок CCR5 гена и аминокислотная последовательность с делецией в 32 bр. Повышенную частоту встречаемости 32 bр делеций гена CCR5 в человеческой популяции, можно рассматривать как своеобразный генетический шрам, оставленный прошлыми эпидемиями СПИДа. Интересно, что африканцы, которые непосредственно контактируют с природным резервуаром возбудителя СПИДа среди африканских приматов, оказывается, менее знакомы с ним, чем европейцы. Рисунок J. McNicholl и соавт., 1997.

Является ли резистентность к ВИЧ у людей, гомозиготных по мутации в рецепторе CCR5, абсолютной? К сожалению, нет.

Другие рецепторы, например, CCR3 и CCR2b также являются кофакторами проникновения в клетки отдельных серотипов ВИЧ. Т. е. Люди с генотипом CCR5 ▲32/▲32 лишь относительно резистентны к ВИЧ. Однако эта относительная устойчивость может быть довольно значительной. По крайней мере, описан один пациент, у которого болезнь не развилась даже после переливания инфицированной крови [O'Brien Т. et al., 1997]. У лиц с одной копией мутантного гена развитие болезни затягивается на два года по сравнению с лицами, гомозиготными по гену дикого типа [McNicholl J. et al., 1997].

Распределение в популяциях риска мутации гена рецептора CCR5, имеет четко выраженный этнический и расовый характер. По данным различных авторов у кавказцев гомозиготные лица в популяции могут составлять 1 % при 10–20 % гетерозиготных [McNicholl J. et al., 1997]. Этот ген встречается у 20 % людей белой расы [Garred P., 1998]. У афроамериканцев в популяции до 6 % гетерозигот, у испанцев до 7 %, у азиатов менее 1 %. Среди африканцев, таиландцев, японцев и корейцев практически не встречаются даже гетерозиготы по делеции в гене CCR5 [McNicholl J. et al., 1997]. Наличие большого количество таких гомозигот и гетерозигот среди европейцев свидетельствует о том, что они уже сталкивались с эпидемиями СПИДа. Они и привели к «отбору» генотипов, относительно устойчивых к ВИЧ. Следовательно, повышенную частоту встречаемости 32 bр делеций гена CCR5 в популяции можно рассматривать как своеобразный генетический шрам, оставленный прошлыми эпидемиями СПИДа. Остаются не ясными причины, благодаря которым африканцы, контактировавшие с природным резервуаром ВИЧ среди африканских приматов, оказывается, менее с ним знакомы, чем европейцы. Этот вопрос мы рассмотрим в главе 3.

Из генов других хемокиновых рецепторов, мутации в которых снижают восприимчивость человека к ВИЧ, исследователи отмечают производные CCR2. Замена в 64 позиции гена валина изолейцином приводит к тому же эффекту, что и делеция 32 bр в гене CCR5. Эффект обоих мутаций на прогрессирование ВИЧ-инфекции является аддитивным [McNicholl J., 1998].

Роль МНС в устойчивости к ВИЧ. Было показано, что на передачу ВИЧ-1 от инфицированной женщины ее потомству во время беременности и родов влияют аллели DRB1 МНС класса I младенца. Сорок шесть ВИЧ-инфицированных и 63 сероревертирующих младенцев, родившихся с пассивноприобретенными анти-ВИЧ антителами, и не ставших инфицированными, типировали, используя автоматический метод ДНК-диагностики. Одна или более DR-13-аллелей, включая DRB1 5*01301, 1302 и 1303 были обнаружены у 15,2 % детей, ставших ВИЧ-инфицированными и у 31,7 % сероревертирующих младенцев (р = 0,048); эта ассоциация зависела от этнического происхождения ребенка. После аналогичного исследования в отношении других аллельных ассоциаций, выяснилось, что только DR2-аллель DRB1 5*0 1501 ассоциировалась с серореверсией у относящихся к кавказской расе детей. Среди этих младенцев аллель DRB1 5*0 03З011 положительно ассоциировалась с ВИЧ-инфекцией [Singh N. et al., 1997].

По предварительным данным Multi Center AIDS Cohort Study, CCR5 и МНС генотипы влияют на устойчивость к ВИЧ независимо друг от друга. По оценкам специалистов Центра влияние МНС на этот процесс значительно большее, чем у мутаций хемокиновых рецепторов [Kaslow R. et al., 1997].

Таким образом, чувствительность к ВИЧ у различных популяций людей сильно варьирует. Наиболее чувствительными к вирусу являются азиатские и негроидные этнические группы. В тоже время устойчивость к инфицированию вирусом других рас носит относительный характер. Это предполагает невозможность торможения эпидемии СПИДа в результате формирования устойчивых к ВИЧ популяций.

Вирус герпеса saimiri.H. saimiri — онкогенный лимфотропный гамма-герпесвирус — трансформирует человеческие и обезьяньи Т-клетки в условиях in vitro и вызывает лимфомы и лейкемию у различных видов приматов Нового Света. Открытая рамка считывания генома H. saimiri кодирует сильно гликозилированный белок, который выделяется и связывается с гетеродимерными HLA-DR-молекулами МНС класса II. Эти результаты показывают, что открытая рамка считывания может функционировать как иммуномодулятор, способный приводить к иммунопатологии при инфекции H. saimiri [Singh et al., 1997].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)