Леонард Капуллер - Геморрой

- Название:Геморрой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонард Капуллер - Геморрой краткое содержание

Во втором, дополненном и переработанном, издании (первое вышло в свет в 1976 г.) на основании собственных исследований приведены данные в пользу концепции возникновения и развития геморроя из патологически измененных групп кавернозных вен прямой кишки, закладывающихся в процессе нормального эмбриогенеза. Приведены новые сведения о распространенности геморроя, особенностях его течения при беременности, более детально описаны оперативные способы, в том числе разработанные авторами модификации, и методы консервативного лечения разных форм и стадий геморроя. Проанализированы ближайшие и отдаленные результаты консервативного и оперативного лечения геморроя и показано, что применение современных консервативных мероприятий (склерозирующая терапия, свечи с протеолитическими ферментами) и патогенетически оправданных операций приводят к стойкому выздоровлению больных.

Книга рассчитана на хирургов и проктологов.

В книге 31 рис., 20 табл., список литературы — 60 названий.

Рецензент: В. И. Юхтин — профессор, зав. кафедрой общей хирургии II МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова.

Геморрой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

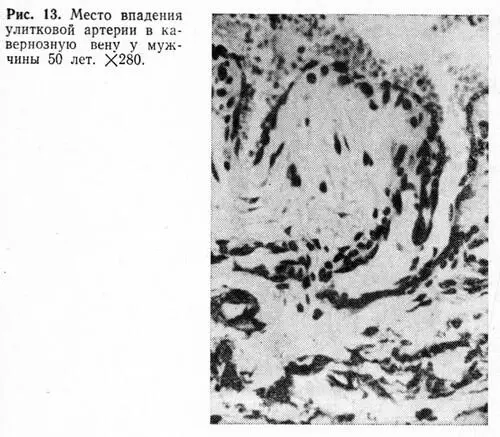

Большое значение для объяснения феномена расширения стенок улитковых артерий имеет, на наш взгляд, наличие в них миоэпителиальных или гломусных клеток, характерных для сложных гломусных артериовенозных анастомозов (рис. 13). Эти клетки, напоминающие молодые мышечные или эпителиальные элементы, выделяют вещества типа ацетилхолина, активно воздействующие на тонус сосудистой стенки и способствующие расширению просвета сосудов [Португалов В. В., 1955]. В контрольных наблюдениях гломусные клетки в улитковых артериях встречались лишь в единичных случаях. Эти своеобразные анастомозы отличаются еще и тем, что несмотря на подчас многолетнее существование геморроидальных узлов, в стенках улитковых артерий не наблюдается сколько-нибудь значительной гипертрофии, склероза или гиперэластоза. Даже при длительном выпадении внутренних геморроидальных узлов склероз и гиалиноз артерий наблюдались очень редко, причем и в этих случаях большинство остальных артерий имело широкий просвет и незначительно утолщенный мышечный слой.

Полученные данные свидетельствуют о преобладании в улитковых артериях функциональных изменений и, следовательно, о возможной обратимости патологического процесса. Клинические наблюдения показывают, что геморроидальные узлы могут исчезать на длительный срок и снова появляться под воздействием неблагоприятных условий. Выпадение внутренних узлов следует объяснять не сосудистыми изменениями, а нарушением эластических свойств слизистой оболочки и подслизистого слоя заднепроходного канала.

Все приведенное выше дает нам основание считать, что в основе развития геморроя лежат хронические функциональные нарушения деятельности внутристеночных улитковых артерий кавернозных вен, приводящие к расширению просвета артериального колена артериовенозных анастомозов и к усилению в связи с этим притока артериальной крови в кавернозные вены. У ⅕ больных геморроем обнаружены артерии замыкающего типа, более крупные чем в норме, с толстым продольным мышечным слоем. Функция артерий замыкающего типа, где бы они ни располагались, заключается в регуляции кровотока в микроциркуляторном русле. В условиях нарушенной гемодинамики число этих адаптационных структур увеличивается; наличие их проксимальнее улитковых артерий может в какой-то мере уменьшить приток артериальной крови к кавернозным тельцам, поскольку при геморрое улитковые артерии теряют способность регулировать кровоток в кавернозных венах.

Сами гломусные анастомозы, образованные переплетением сосудов (клубочек, шарик, гломус), впервые подробно описаны P. Masson в 1935 г. F. Stelzner (1962) специально обращает внимание на отсутствие гломусных анастомозов в геморроидальных узлах, что можно объяснить только малым числом наблюдений у этого автора. Мы обнаружили гломусные анастомозы в геморроидальных узлах у 14 из 267 больных (рис. 14). На срезе такой анастомоз выглядит как беспорядочное скопление мелких артерий и вен, просвет которых по периферии обычно расширен. Ближе к месту перехода артерии в вену в просвете артерии появляется продольный мышечный слой, т. е. она перестраивается по типу замыкающей. Иногда удается видеть место перехода артерии гломусного анастомоза в несколько мелких улитковых артерий. Это еще раз подтверждает наше предположение о том, что улитковые артерии следует относить к структурам гломусного типа.

Выше мы указывали, что в условиях физиологической нормы кровенаполнение кавернозной ткани прямой кишки осуществляется, вероятно, не столько за счет усиления притока крови по улитковым артериям, сколько вследствие затруднения оттока по отводящим венам. В геморроидальных узлах наряду с кавернозными мы обнаруживали и вены, близкие по строению к обычным. Однако мышечный их слой был резко гипертрофирован, что придавало им сходство с артериями. Такая перестройка вен, обнаруженная в 2/ 3наблюдений, несомненно нарушает отток крови из кавернозных телец прямой кишки.

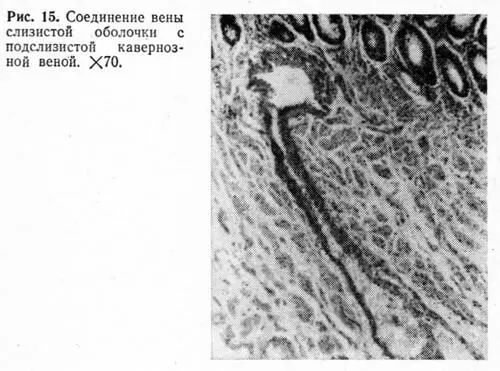

Все эти нарушения кровообращения в кавернозных тельцах приводят к открытию анастомозов между кавернозными венами и венами слизистой оболочки прямой кишки. В норме вены слизистой оболочки прямой кишки сравнительно мелкие и определяются с трудом. При геморрое же в половине всех наблюдений отмечалось выраженное расширение этих вен, сопровождавшееся истончением их стенок. Это делает вены прямой кишки легко ранимыми, особенно при дефекации. Нам удавалось обнаруживать разрывы этих поверхностных вен, но ни в одном наблюдении мы не отметили повреждений артерий подслизистого слоя прямой кишки. Это указывает на то, что артериальный характер геморроидальных кровотечений обусловлен тесной связью вен прямой кишки с кавернозными тельцами подслизистого слоя (рис. 15).

На протяжении многих лет большое значение в возникновении геморроя придавали венозному застою, наблюдающемуся, к примеру, при циррозе печени. Однако в этом случае расширение вен прямой кишки имеет диффузный характер и не сопровождается образованием геморроидальных узлов [Аминев А. М., 1971]. По другим данным [Stelzner F., 1962], при циррозе печени геморрой встречается не чаще, чем при других заболеваниях. Ни в одном из трех препаратов прямой кишки, взятых у больных, страдавших циррозом печени с расширением вен пищевода, мы не отметили ни макро-, ни микроскопических признаков геморроя. Мало того, в 100 препаратах прямой кишки, удаленной по поводу рака ее с прорастанием всех слоев кишечной стенки и со сдавлением вен, мы также не отметили выраженного развития геморроидальных узлов.

Таким образом, наши наблюдения и данные литературы последних лет свидетельствуют о том, что повышение давления в системе воротной или полой вены не ведет к обязательному развитию геморроя. Большее значение для патологических изменений кавернозной ткани прямой кишки имеют нарушения местной, органной, регуляции кровообращения, а именно изменение деятельности улитковых артерий и отводящих вен. Можно полагать, что нарушения эти обусловлены выделением медиаторов (ацетилхолин, вещества катехоламинового ряда), поскольку они, с одной стороны, могут способствовать открытию артериовенозных анастомозов, а с другой — сужению венул, т. е. приводить в действие те сосудистые механизмы, которые обусловливают усиленный приток артериальной крови в кавернозные вены.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Аль Джали - Геморрой, или Двучлен Ньютона [litres]](/books/1075174/al-dzhali-gemorroj-ili-dvuchlen-nyutona-litres.webp)