Леонард Капуллер - Геморрой

- Название:Геморрой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонард Капуллер - Геморрой краткое содержание

Во втором, дополненном и переработанном, издании (первое вышло в свет в 1976 г.) на основании собственных исследований приведены данные в пользу концепции возникновения и развития геморроя из патологически измененных групп кавернозных вен прямой кишки, закладывающихся в процессе нормального эмбриогенеза. Приведены новые сведения о распространенности геморроя, особенностях его течения при беременности, более детально описаны оперативные способы, в том числе разработанные авторами модификации, и методы консервативного лечения разных форм и стадий геморроя. Проанализированы ближайшие и отдаленные результаты консервативного и оперативного лечения геморроя и показано, что применение современных консервативных мероприятий (склерозирующая терапия, свечи с протеолитическими ферментами) и патогенетически оправданных операций приводят к стойкому выздоровлению больных.

Книга рассчитана на хирургов и проктологов.

В книге 31 рис., 20 табл., список литературы — 60 названий.

Рецензент: В. И. Юхтин — профессор, зав. кафедрой общей хирургии II МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова.

Геморрой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Принцип функционирования сходных сосудистых образований в различных органах имеет, естественно, много общего. В кавернозной ткани он связан с увеличением объема и упругости пещеристых структур при заполнении их кровью. Однако назначение и, если можно так выразиться, биологическое использование этих образований, вероятно, отличаются в разных органах. В отличие от функции пещеристых тел половых органов, изученной достаточно подробно, роль кавернозной ткани прямой кишки практически не исследована. Нам удалось найти только отдельные высказывания о том, что сосудистые тельца анальной области способствуют более герметическому закрытию просвета прямой кишки [Старков А. В., 1912; Максименков А. М., 1949, и др.].

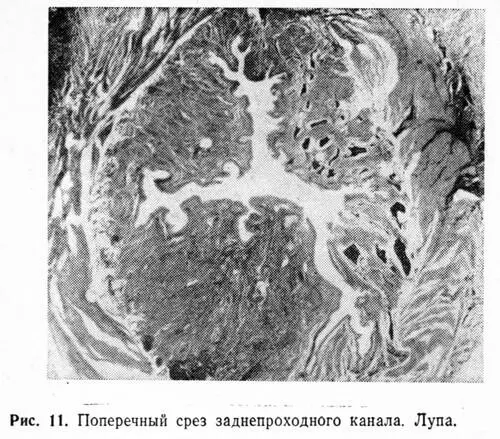

Мы провели гистологическое исследование строения замыкательного аппарата прямой кишки. На поперечных кристеллеровских срезах заднепроходного канала (рис. 11) видно, что мышцы представлены наружным сфинктером, состоящим из произвольной поперечнополосатой мускулатуры, и внутренним сфинктером, являющимся утолщенной терминальной частью циркулярного мышечного слоя прямой кишки. Как видно на рис. 11, все пространство, ограниченное внутренним сфинктером, заполнено слизистой оболочкой, образующей несколько складок. Эти складки как бы делят подслизистый слой на три участка подушковидной формы. Так как сам по себе подслизистый слой не обладает достаточной упругостью и эластичностью для выполнения герметизации просвета прямой кишки, то можно полагать, что эту роль выполняют прежде всего кавернозные структуры и пучки гладкомышечных клеток, расположенные здесь. При заполнении кровью кавернозные вены сдавливают складки слизистой оболочки, герметизируя просвет кишки. Косвенным подтверждением этого, на наш взгляд, является то обстоятельство, что кавернозная ткань прямой кишки располагается только в зоне заднепроходного канала. Мы ни разу не обнаруживали кавернозных телец выше зоны заднепроходных столбов.

Принцип действия кавернозной ткани прямой кишки и половых органов имеет много общего, ибо в обоих случаях он обусловлен усиленным притоком артериальной крови и превращением в связи с этим кавернозных сосудов в упругие плотные образования. Но если кровенаполнение кавернозных структур половых органов длится, как правило, сравнительно недолго, то кавернозные тельца прямой кишки, чтобы выполнять функцию сосудистого жома, должны быть заполнены кровью постоянно (вне акта дефекации). Надо полагать, что в норме такое длительное кровенаполнение кавернозной ткани может быть в значительной степени обусловлено сокращением сфинктера, сдавливающего отводящие вены. Однако венозному застою в этих венах противостоят многочисленные сосуды — коллатерали подслизистого слоя прямой кишки и подкожной жировой клетчатки заднепроходного канала, проходящие вне мышечных пучков сфинктера.

Все приведенное выше может свидетельствовать в пользу определенной физиологической роли кавернозной ткани в закрытии просвета прямой кишки, что подтверждается закладкой этой ткани в эмбриогенезе и наличием ее у людей разных возрастов. Другими словами, сосуды выступают здесь, кроме своей обычной роли, еще и в качестве малоизученных пока гидравлических механизмов.

Если такое назначение описанных сосудистых структур прямой кишки оценено нами правильно, то участки кавернозной ткани, существующие в том или ином виде в других полых органах (пищевод, уретра, мочеточник, протоки некоторых желез), должны иметь аналогичную функцию. В работах отдельных авторов можно найти указания на то, что по ходу пищеварительного тракта, особенно в местах расположения мышечных жомов, венозные сети становятся гуще и строение их усложняется. А. М. Максименков (1949) обнаружил такие участки в месте перехода глотки в пищевод и пищевода в желудок, а также в стенке слезного канала и мочеточника. Признавая роль мышечных жомов, он придавал большое значение в осуществлении полного закрытия пищевода и венозным сплетениям подслизистого слоя. Много общего с описанными сосудами имеют подслизистые вены мочеточника, описанные Ю. А. Пытелем (1960).

Видимо, сосудистые образования, расположенные в подслизистом слое пищевода, мочеточника и уретры, можно отнести к кавернозной ткани. Здесь она развита значительно слабее, чем кавернозная ткань прямой кишки.

Глава 4

Патологическая анатомия и патогенез геморроя

В предыдущей главе было показано, что в подслизистом слое переходной зоны прямой кишки в норме у людей разного возраста имеются кавернозные сосудистые структуры, из которых могут формироваться геморроидальные узлы. В большинстве случаев скопления кавернозных телец, т. е. их группы, располагаются в строго определенных участках подслизистого слоя, а именно в зонах, проецирующихся на 3, 7 и 11 часах по циферблату (при положении тела на спине). Клинический опыт свидетельствует о том, что у большинства больных геморроем внутренние узлы формируются именно в этих участках.

В начальной стадии болезни при осмотре заднепроходного канала и нижней части прямой кишки на левой боковой, правой заднебоковой и правой переднебоковой стенках, сразу над зубчатой линией можно видеть небольшие, слегка синюшные или, наоборот, красноватые выбухания слизистой оболочки. В этой стадии геморроя внутренние узлы выглядят как компактные образования на широких основаниях. С течением времени узлы увеличиваются в объеме, особенно за счет дистальных частей, и тогда их верхушки как бы делятся на доли. Вот эти доли часто принимаются врачами за отдельные узлы, особенно в тех случаях, когда осмотр и обследование выполняют без предварительного обезболивания, т. е. без релаксации мышц заднего прохода. Обычно геморрой у больных с коротким анамнезом протекает на фоне спазма заднепроходного (анального) сфинктера, что еще более затрудняет топическую диагностику. Отсюда и распространенное неверное мнение о наличии 6, 8 и более внутренних геморроидальных узлов.

У больных с длительно существующим геморроем спазма сфинктера, как правило, нет; у них внутренние узлы часто выпадают из заднепроходного канала и при наружном осмотре, особенно при натуживании больного, по окружности заднего прохода виден «букет» узлов — 6, 8 и более отдельных образований. Однако стоит осторожно вправить выпавшие узлы и добиться релаксации сфинктера, как можно легко определить все те же 2 или 3 узла с разветвленными дистальными верхушками.

Морфологические изменения

кавернозной ткани в геморроидальных узлах

Интервал:

Закладка:

![Аль Джали - Геморрой, или Двучлен Ньютона [litres]](/books/1075174/al-dzhali-gemorroj-ili-dvuchlen-nyutona-litres.webp)