Александр Баранов - Изучение качества жизни в педиатрии

- Название:Изучение качества жизни в педиатрии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент ПедиатрЪ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-904753-05-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Баранов - Изучение качества жизни в педиатрии краткое содержание

Книга предназначена ученым, решившим изучать качество жизни детей, организаторам здравоохранения и практическим педиатрам.

Изучение качества жизни в педиатрии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

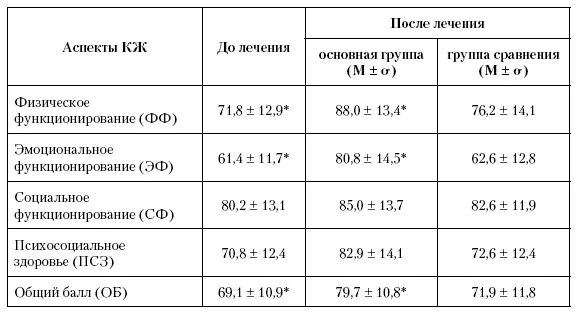

Каждый ребенок был опрошен дважды: перед началом и по окончанию курса лечения, через 21 день. Шкала «Школьное функционирование» не оценивалась в связи с нахождением ребенка на лечении в санатории (опросник PedsQL).

Результаты анкетирования представлены в таблице 8.5.

Как видно из таблицы, у детей после лечения с применением форетирова-ния хлоридного бромйодного рассола синусоидальными модулированными токами отмечалось повышение всех компонентов КЖ, статистически достоверное – по шкалам физического и эмоционального функционирования, а также общего балла КЖ. У детей же, получивших просто СМТ-терапию, положительная динамика параметров КЖ была весьма незначительной и недостоверной.

Результаты исследования убедительно доказывают, что КЖ является чувствительным критерием эффективности различных методов лечения, а также сравнения их между собой.

Таблица 8.5.Динамика параметров КЖ детей с хроническим гастродуоденитом при использовании разных методов санаторно-курортного лечения (по ответам детей)

Примечание.* – достоверные различия до и после лечения, р < 0,05.

8.3.3. Сравнение влияния различных противовоспалительных препаратов на качество жизни детей, страдающих бронхиальной астмой

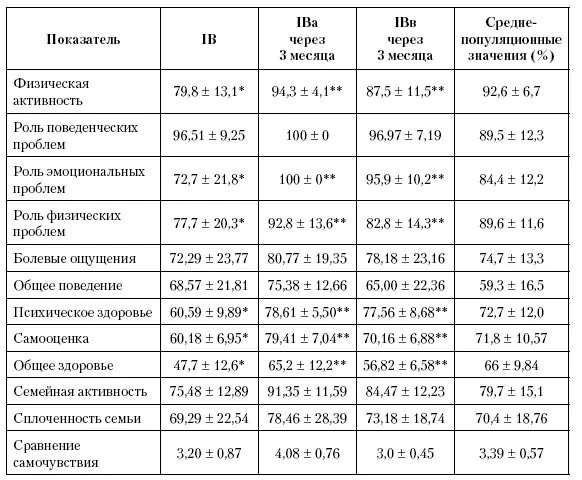

Исследование выполнялось в 2002–2005 гг. в отделении стационарозамещающих технологий НИИ педиатрии ГУ НЦЗД РАМН (заведующая – д. м.н., профессор Л. С. Намазова). Для оценки влияния терапии на качество жизни детей, страдающих БА, пациентам, не имеющим контроля над заболеванием (IB подгруппа), была назначена базисная противовоспалительная терапия в дозировках, адекватных степени тяжести заболевания.

В зависимости от вида противовоспалительной терапии дети были разделены на 2 подгруппы: 1Ва – 20 пациентов, которые получали комбинированный препарат (флутиказона пропионат/сальметерол) и 1Вв – 15 пациентов, получавших ингаляционный кортикостероид беклометазона дипропионат в виде монотерапии.

На фоне назначенной в отделении противоастматической терапии были отмечены следующие изменения в клиническом течении болезни. У 11 (55 %) пациентов 1Ва подгруппы через 1 месяц лечения комбинированным препаратом (флутиказона пропионат/сальметерол) был достигнут контроль над заболеванием, у остальных 9 (45 %) больных отмечалось достоверное, по сравнению с исходными значениями, уменьшение количества обострений, ночных симптомов и снижение потребности в приеме β 2-агонистов быстрого действия (р < 0,05). Через 3 месяца проводимой терапии 19 из 20 пациентов (95 %) 1Ва подгруппы, получавших комбинированную терапию (флутиказона пропионат/сальметерол), достигли контроля над заболеванием. При этом в течении указанного периода у них отмечалось минимальное количество обострений Б А (в среднем, 0,35 ± 0,18), у 15 пациентов (75 %) они отсутствовали, минимальной была потребность в β 2-агонистах короткого действия (в среднем, 0,03 ± 0,01), у всех пациентов отсутствовали ночные симптомы, показатель ОФВ 1превышал 80 % от должных значений (в среднем, 90,65 ± 3,94 %), а суточная лабильность бронхов не превышала 10 % (в среднем, 3,7 ± 1,97 %).

В то же время только 5 пациентов (33,3 %) 1Вв подгруппы, получавших монотерапию ингаляционным кортикостероидом беклометазона дипропионатом, достигли контроля над заболеванием через 1 месяц и 12 детей (80 %) – через 3 месяца. За последние 4 недели до повторного обследования у пациентов отмечались обострения Б А (в среднем, 1,4 ± 0,9), также отмечались ночные симптомы (среднее значение составило 0,66 ± 0,32). Средняя потребность в применении (β 2-агонистов короткого действия за последнюю неделю составила 0,36 ± 0,24 ингаляции в сутки. При этом у всех пациентов показатель ОФВ 1составлял 80 % и более от должных значений (в среднем, 83,86 ± 1,92 %), а среднее значение суточной лабильности 13,2 ± 5,27 %. Следует отметить, что все указанные показатели через 3 месяца лечения имели значимую положительную динамику по сравнению с исходными значениями.

При оценке КЖ пациентов 1Ва подгруппы через 3 месяца по «Вопроснику оценки статуса здоровья детей» (табл. 8.6.) было выявлено достоверное повышение всех показателей, характеризующих физический и психосоциальный статус по сравнению с исходными значениями (р < 0,05). Данные показатели достигали среднепопуляционных значений. При оценке КЖ пациентов 1Вв подгруппы также было выявлено достоверное по сравнению с исходными значениями повышение показателей, характеризующих физический статус (р < 0,05), однако не наблюдалось достижения ими среднепопуляционных значений. При анализе показателей, характеризующих психосоциальный статус, отмечалось их достоверное повышение и достижение среднепопуляционных значений (р < 0,05).

Таблица 8.6.Показатели КЖ детей IB подгруппы (поданным «Вопросника оценки статуса здоровья детей», детская версия)

Примечание.

* – p < 0,05 по сравнению со среднепопуляционными значениями;

** – p < 0,05 по сравнению с исходными значениями.

Несмотря на то, что показатели КЖ пациентов обеих подгрупп через 3 месяца от начала терапии были достоверно выше исходных, при их сравнении между собой было отмечено, что пациенты, получавшие комбинированный препарат (флутиказона пропионат/сальметерол), имели статистически более значимые показатели физического статуса по сравнению с пациентами 1Вв подгруппы (р < 0,05). Из показателей, отражающих психосоциальный статус, достоверное различие было получено в отношении показателя «Самооценка», когда у пациентов 1Ва подгруппы отмечалось статистически более значимое повышение удовлетворенности своими способностями, внешним видом и взаимоотношениями по сравнению с пациентами 1Вв подгруппы.

При повторном анкетировании родителей пациентов (табл. 8.7.) обеих подгрупп отмечалось статистически достоверное повышение показателей, характеризующих физический и психосоциальный статус детей. При этом у пациентов 1Ва подгруппы показатели, характеризующие физический статус, были достоверно выше, чем в 1Вв подгруппе. В то же время показатели психосоциального статуса у пациентов обеих подгрупп не имели статистических отличий. На фоне проводимой детям терапии у родителей в обеих подгруппах отмечалось улучшение эмоционального состояния, увеличение свободного времени, однако в 1Ва подгруппе данные показатели были достоверно выше, чем в 1Вв (р < 0,05).

Таблица 8.7.Показатели КЖ детей IB подгруппы (поданным «Вопросника оценки статуса здоровья детей», взрослая версия)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: