В.П Осипов - Курс общего учения о душевных болезнях

- Название:Курс общего учения о душевных болезнях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Берлин: Р.С.Ф.С.Р. Государственное издательство

- Год:1923

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В.П Осипов - Курс общего учения о душевных болезнях краткое содержание

Курс общего учения о душевных болезнях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4) Fasciculus longitudinalis superior, верхний продольный пучек, он же fasc. arcuatus, дугообразный; располагается между лобной, теменной и височной долями; проходит на уровне мозолистого тела дугообразной выпуклостью вверх. Система служит не только для соединения конечных пунктов, между которыми она находится, но соединяет и более близкие участки указанных областей, по крайней мере, из вторичных перерождений ее видно, что она состоит из сравнительно коротких сочетательных волокон.

5) Fasciculus occipito-frontalis, затылочно-лобный пучек, располагающийся между хвостатым и мозолистым телом, по мнению Quensel'я 56 ), не имеет права на существование в качестве сочетательной системы; поводимому, к проекционным системам должен быть отнесен и fasc. subcallosus (подмозолистый пучек) Муратова 57 ).

Выделяются еще более короткие сочетательные системы: fasc. transversus cunei (Sachs) и fasc. transversus g. lingualis, оба пучка поперечного направления, первый соединяет верхнюю губу fiss. calcarinae с нижней наружной поверхностью затылочной доли, а второй идет от нижней губы той же борозды (Violet), no Quensel’ю 58), однако, значение обеих систем следует признать спорным. Fasc. temporo-occiрitalis verticalis, височно-затылочный вертикальный пучек, находящийся между нижними затылочными, третьей височной и нижней теменной долькой; fasc. centro-parietalis, связывающий центральные извилины с нижней теменной долькой, и fasc. centro-frontalis — между центральными и лобными извилинами. Значение сочетательной системы придается также волокнам наружной капсулы, caps, externa.

Спаечные системы также относятся к числу сочетательных систем; эти системы иначе называются коммиссуральными. К ним относится обширнейшая спайка между полушариями головного мозга, известная под названием мозолистого тела (corpus callosum), и передняя спайка (commissura anterior). Спаечные системы соединяют между собою не только строго симметричные участки обоих полушарий, как принято было думать прежде, но также и несимметричные, а следовательно, содержат перекрещивающиеся волокна (с. callosum). Мозолистое тело представляется спаечной сочетательной системой для всех извилин обоих полушарий головного мозга, за исключением обонятельных и передних отделов височных, сочетающихся между собою при посредстве волокон передней спайки. Поводимому, в состав мозолистого тела входят волокна, происходящие от корковых слоев малых и средних пирамидных и полиморфных клеток.

Из всего приведенного здесь описания сочетательных систем головного мозга с несомненностью вытекает, что поверхностные пучки, короткие, длинные и спаечные сочетательные системы настолько совершенно связывают между собою клеточные элементы, центры соседних извилин, различно удаленные одна от другой области одного и того же полушария, симметричные и асимметричные участки противоположных полушарий, что возбужденное состояние одного центра легко может передаваться другому центру или другим центрам, находящимся от первоначального источника возбуждения на различном расстоянии.

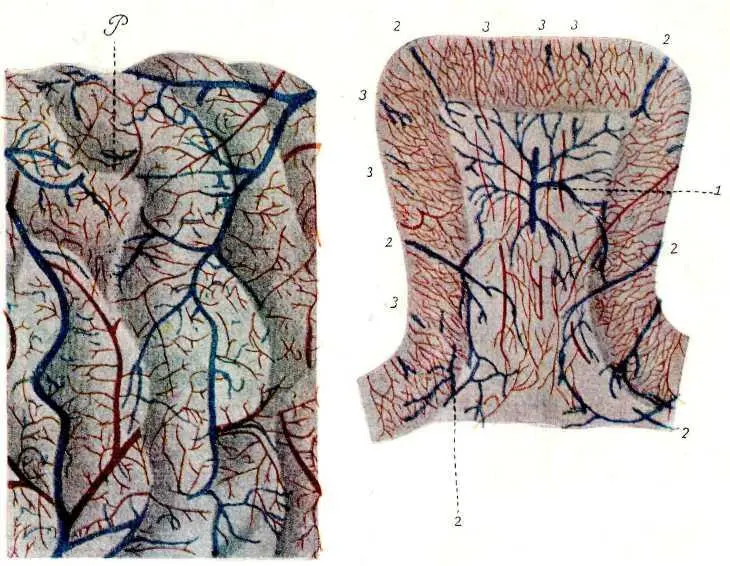

Рис. 5. Тонкая ин'екция артерий и вен мягкой мозговой оболочки в области извилин соседних с Роландовой бороздой. Синим цветом обозначены вены, красным — артерии. Р— Роландова борозда. — По Duret.

Рис. 6. Поперечный разрез через мозговую извилину, увеличенный около 15 раз; тонкая ин'екция артерий и вен. 1- большая центральная вена извилины, в нее впадает множество венозных капилляров. 2,2, - мозговые вены. 3,3 - маленькие корковые вены. Красным цветом обозначены артерии - длинные, более толстые ветви, проникающие в глубину извилины и в ней ветвящиеся, и весьма обильные, тоненькие корковые артерии, пронизывающие своими тончайшими веточками серое вещество мозговой коры. — По Duret.

X. Метод развития; теория ассоциационных центров Flechsig'a; ее слабые стороны; ее значение

Метод развития; теория ассоциационных центров Flechsig'a; ее слабые стороны; ее значение. Механизм процесса, лежащего в основе душевной деятельности; учение Сеченова и его значение; теория условных рефлексов И. П. Павлова и ее значение; приложение В. М. Бехтеревым об'ективной методики и условных рефлексов к изучению душевной деятельности человека. Схема процессов торможения в мозговой коре по Блуменау. Биологическая сущность нервно-психического процесса. Теория молекулярного притяжения Meynert'a. Связь психических процессов с явлениями кровообращения (Моssо и др.). Химический характер биологического процесса, лежащего в основе душевной деятельности.

Не все отделы головного мозга имеют одинаковое значение для душевной жизни; помимо экспериментальных доказательств, основанных, главным образом, на методе выпадения функции, в пользу этого говорит и различное строение различных отделов мозга; мозговая кора, являющаяся собственно органом душевной деятельности, как видно особенно из упомянутых выше исследований Brodmann'a 59*), также имеет различное строение в различных областях.

Для выяснения функций различных отделов мозговой коры Flechsig воспользовался разработанным им методом эмбриологическим или методом развития или миэлинизации. Метод основывается на общем принципе, по которому нервные волокна эквивалентные, принадлежащие одному пучку, несущие общую функцию, обкладываются мякотной оболочкой одновременно, волокна же разных систем, направленные к выполнению различных функций, миэлинизируются в различное время. Так, посредством изучения миэлинизации различных путей чувствительности, движения, коротких и длинных сочетательных систем удается выделить в мозговой коре определенные миэлогенетические участки или поля, миэлинизация которых, в смысле своей последовательности во времени, подчиняется определенному закону. На основании своего метода Flechsig выделил около 40 участков (полей) мозговой коры, которые по времени миэлинизации он расчленил на три группы: ранней, поздней и промежуточной миэлинизации. Аналогично проекционным и ассоциационным системам головного мозга, Flechsig соединяет упомянутые участки коры в более обширные центры, — проекционные и сочетательные. Проекционных центров четыре, из них обширнейший — центр телесных ощущений и движений, охватывает обе центральные извилины, g. supramarginalis и частью задние отделы лобных извилин; этот центр лежит в основе процессов самосознания, с ним связаны двигательные процессы, направленные на удовлетворение телесных нужд (питание, жевание, дыхание, схватывание предметов и т. под.); кроме этого центра кожномышечных ощущений, Flechsig выделяет зрительный, слуховой, обонятельный и вкусовой центры.

Ассоциационных или сочетательных центров установлено F1есhsig'ом три: задний или теменно-височный, передний или лобный и островковый. Проекционные центры занимают около трети мозговой коры, на долю сочетательных приходится две трети. Теменно-височный центр распространяется на теменную, большую часть затылочной доли и вторую и третью извилины обоих полушарий; с деятельностью этого центра связано положительное знание, процессы воображения и фантазии, способность речи, высшая сочетательная деятельность, все то, что связано с понятием “духовных” процессов, с развитием гениальности. Лобный центр охватывает поверхность лобных долей, в нем локализируются чувствования и волевые процессы, связанные с “я” человека; в нем закрепляются следы, память сознательных переживаний. Островковый центр ограничивается областью insula Reilii, его значение не так определенно, он связан с речевыми функциями. Сочетательные центры связаны между собою длинными сочетательными системами 169-171).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: