К.ПРИБРАМ - ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии

- Название:ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

К.ПРИБРАМ - ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии краткое содержание

Под редакцией и с предисловием

действительного члена АПН СССР

А. Р. Лурия

Издательство «Прогресс» Москва 1975

Редакция литературы по философии

Перевод на русский язык с изменениями. "Прогресс"

ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

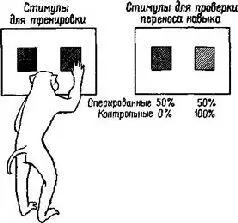

Проведенные эксперименты не имели прямого отношения к исследованию упомянутых форм аффективного поведения. В сотрудничестве с Дж. Шварцбаумом (Schwartzbaum and Pribram, 1960), Мюриель Бэгшоу (Bagshaw and Pribram, 1965) и Э. Херс-том (Hearst and Pribram, 1964a, 19646) я провел эксперименты по переносу навыка. В одной серии экспериментов обезьян обучали выбирать из двух интенсивностей серого цвета более светлый. Затем во второй серии экспериментов, в которой проверялся перенос навыка, более светлая панель пары предъявлялась в сочетании с еще более светлой. Взятые для контроля нормальные обезьяны в соответствии с выработанным у них навыком продолжали выбирать из двух панелей более светлую. Обезьяны же с удаленной амигдалой во время тестовых испытаний действовали случайным образом, как если бы они решали совсем новую задачу (рис. XI-3). В другом эксперименте на перенос навыка обезьян ббучали выбирать из двух нарисованных квадратов квадрат большего размера, а затем проверяли, будут ли обезьяны выбирать большую из двух окружностей. Контрольные животные решали эту задачу, а животные с удаленной амигдалой – нет. Кроме того, в ситуации выработки оперантных условных реакций было проанализировано явление генерализации стимула. Обезьяны обучались регулировать освещение в экспериментальной камере, нажимая с разной частотой на педаль. Обезьяны с удалением амигдалы не отличались от контрольных и обнаружили такой же эффект генерализации, когда освещение в камере ступенчато менялось по сравнению с тем, на которое они первоначально были натренированы. (Это поразительное отсутствие связи между переносом навыка и явлением генерализации уже само по себе интересно, но к рассматриваемому вопросу не имеет отношения.)

Рис. XI-3. Схема эксперимента для проверки переноса навыка у обезьян. После того как обезьяны были обучены выбирать из двух одновременно предъявляемых панелей более светлую (левый рисунок), им предъявлялся тест (правый рисунок) для проверки переноса навыка. В тестовом эксперименте более светлая панель оказывалась теперь более темной, что, естественно, создавало трудности для определения того, за какой панелью скрывается награда. Нормальные обезьяны продолжали выбирать более светлую панель независимо от ее абсолютной яркости. Обезьяны с удаленной амигдалой выбирали панель случайно, показывая тем самым, что они воспринимают тестовую ситуацию как «новую» и не связывают ее с предшествующим обучением (количественные данные см. на рис. XV-9).

При выборе этих задач мы исходили из предположения, что их решение не требует участия гипоталамуса. Поскольку в обоих экспериментах при удалении амигдалы перенос навыка нарушался, один из моих выводов состоял в том, что процесс, контролируемый амигдалой, отличен от тех, которые обычно связывают с функцией гипоталамуса.

Ключом к разгадке того, что же представляет собой этот процесс, могут служить наблюдения за обезьянами, выполняющими задание с переменой стимулов. Как отмечалось ранее, обезьяны, лишенные амигдалы, не способны ни к переносу навыка, ни к выбору стимула по абсолютной величине. Во время тестовых экспериментов они вели себя, как в совершенно новой ситуации, и действовали на начальной стадии наугад (Douglas, 1966; Schwartzbaum and Pribram, 1960).

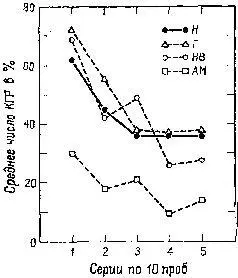

Продолжая эти наблюдения (Bagshaw and Benzies, 1968; Bagshaw and Coppock, 1968; Bagshaw, Kimble and Pribram, 1965; Bagshaw and J. Pribram, 1968; Kimble, Bagshaw and Pribram, 1965), мы показали, что в действительности при удалении амигдалы менялись реакции обезьян на новизну. Как по поведенческим, так и по электроэнцефалографическим показателям привыкание было длительным. С другой стороны, разрушение амигдалы вело к устранению висцеральных показателей ориентировочного рефлекса (КГР, изменение в частоте сердцебиения и дыхания) при отсутствии повреждения самих механизмов, ответственных за возникновение висцеральных реакций (рис. XI-4).

Рис. XI-4. Кривые, показывающие количество кожногальванических реакций – КГР (в %) за первые 50 предъявлений коротких тонов у нормальных обезьян (Н) и трех групп животных с двусторонним удалением гиппокампа (Г), нижневисочной коры (НВ) и амигдалы (AM) (Bagshaw, Kimble and Pribram, 1965).

Эти результаты говорят о том, что ориентировочный рефлекс на новизну проходит через две гипотетические стадии: первая, характеризующаяся поведенческими ориентировочными реакциями, «сравнивает», устанавливает новизну; вторая, связанная с висцеральными реакциями, ведет к «фиксации» в нервной системе нового раздражителя и тем самым создает основу для привыкания (Pribram, 1969). Таким образом, нарушения в поведении агрессии и бегства, пищевом и половом поведении, наблюдаемые в результате удаления амигдалы, я истолковал как результат тех затруднений, которые возникают в работе механизма, фиксирующего следы в нервной системе. Этот механизм необходим для организации поведения во времени. Проверка этой интерпретации предполагала, что поведение отсроченного чередования (выбор между двумя одинаковыми ящиками для пищи, которые заполнялись в последовательности справа – слева – справа – слева и т. д. при последовательных пробах) (Pribram, Lim, Poppen and. Bagshaw, 1966) также окажется нарушенным, и это предсказание подтвердилось.

Судя по этим результатам, амигдала выполняет гораздо большее число функций. Но это еще не все. Обращение к психологическому процессу фиксации помогло объяснить до сих пор не объяснимое наблюдение (Miller, Galanter and Pribram, 1960, гл. 14). В гл. X говорилось о больной, у которой была произведена двусторонняя амигдалэктомия. За год после операции она сильно прибавила в весе. Казалось, что этот случай давал блестящую возможность выяснить непосредственно у больной, каковы были ее ощущения, заставлявшие ее есть так много. Она обычно отвечала, что ощущает очень немногое – она не чувствует, что очень голодна, то есть она не ощущала работу контролирующей и фиксирующей системы. Такая потеря регистрации – обычное явление в клинике у больных эпилепсией, возникающей вследствие повреждений вокруг амигдалы, повреждений, которые также порождают известные феномены deja vu (неадекватное переживание чего-то как уже знакомого) и jamais vu (неадекватное переживание известной ситуации как незнакомой). Таким образом, можно сказать, что контролирующие Образы характеризуют наши переживания, касающиеся «мира вне нас», во многом так же, как перцептивные образы характеризуют его свойства.

Эти эксперименты и их анализ позволяют подойти к рассмотрению второй, более важной и широко распространенной точки зрения на то, каким образом возникают переживания мотивов и эмоций, и прежде всего те переживания интереса, побуждений и аффектов, которые зависят от механизма активации (arousal). Только что упомянутые результаты экспериментов ставят вопрос о том, при каких условиях активация (измеряемая с помощью той же самой техники и тех же критериев, которые были использованы при исследовании амигдалы) приводит к фиксации и привыканию и при каких – к их нарушению. Классический ответ, который был дан на этот вопрос (Lindsley, 1951; Hebb, 1955), состоит в том, что уровень активации определяет его конечный эффект. Сейчас к этому можно добавить, что в результате изучения ориентировочных реакций стало известно, что уровень активации зависит от организации, конфигурации ожиданий, от состояния мозга, с которыми сопоставляется новый сигнал. Таким образом, уровень активации следует понимать как степень соответствия и несоответствия между конфигурациями, степень организации или дезорганизации, а не как величину возбуждения, которое меняется само по себе (см. Hebb, 1949; Лурия, 1960). С тех пор как для характеристики активации начали привлекать понятие степени организации, стало возможным выразить уровень активации через понятия информации и неопределенности. Количество информации или неопределенности выражается числом ответов «да» – «нет», необходимым для ответа на вопрос, являются ли два объекта воспринимаемого или переживаемого поля одинаковыми или различными. Неопределенность – обратная сторона информации; термин «неопределенность» употребляется как противоположный термину «информация», которая прямо пропорциональна определенному числу бит (двоичных единиц «да» – «нет»). Чем больше это число, тем меньше неопределенность системы. Таким образом, можно было бы сказать, что такая точка зрения на теорию активации внесла в нее некоторую меру неопределенности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: