Е. Карпова - Управление сахарным диабетом: новые возможности

- Название:Управление сахарным диабетом: новые возможности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:987-5-904750-04-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Карпова - Управление сахарным диабетом: новые возможности краткое содержание

Как и все книги серии, новое издание будет полезно врачам, пациентам и их близким. Доступное изложение проблемы делает книгу интересной для широкого круга заинтересованных читателей.

Управление сахарным диабетом: новые возможности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Роль липидовв развитии диабетической ретинопатии до настоящего времени является предметом обсуждений. Так в исследовании WESDR не было обнаружено связи между исходным уровнем общего холестерина сыворотки и ретинопатией через 5 лет (у пациентов с 1 типом сахарного диабета). Аналогичные результаты были получены итальянскими учеными при обследовании большой группы больных диабетом (1321 чел.) – отсутствие достоверной зависимости наличия диабетической ретинопатии от уровней содержания холестерина и триглицеридов. Не подтвердили такого влияния и другие авторы. Некоторые группы исследователей, однако, сообщают о взаимосвязи между высоким уровнем общего холестерина, нарушенным соотношением холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) к общему холестерину и более тяжелыми проявлениями ретинопатии. Также, в рамках программы Sorbinil Retinopathy Trial было показано значительное влияние уровня общего холестерина на скорость прогрессирования диабетической ретинопатии. Исследовательской группой ETDRS было доложено, что пациенты с более низкой остротой зрения имеют повышенный уровень общего холестерина.

У пациентов с диабетической нефропатией(повреждением почек) имеется высокая вероятность микрососудистых изменений в сетчатке; по данным литературы до 96 % лиц, страдающих нефропатией, имеют так же и ретинопатию. При сахарном диабете 2-го типа, микроальбуминурия (выделение небольшого количества белка с мочой) считается независимым предиктором ретинопатии (косвенным маркером состояния сосудов глазного дна). Этот факт был продемонстрирован в ходе многих крупных исследований. Висконсинское Эпидемиологическое Исследование Диабетической Ретинопатии (WESDR) – один из самых масштабных и длительных проектов, доказавших взаимосвязь микроальбуминурии с ретинопатией. Показана общность функциональных и морфологических изменений в отношении микроциркуляции сетчатки и клубочков почек. Аналогично изменениям в клубочковом аппарате микроциркуляторные изменения в сетчатке наступают за несколько лет до развития ретинопатии. Хотя это и предполагает общность патологических механизмов, однако среди пациентов с поздними стадиями ретинопатии значительную часть занимают те, которые не имеют клинических проявлений повреждения почек. Также встречаются (описаны) случаи изолированной хронической почечной недостаточности без признаков повреждения сетчатки глаза. Появление белка в моче (признак нефропатии) у больных сахарным диабетом 2-го типа отмечается в среднем через 9 лет от начала течения заболевания. Но лишь в 19–26 % случаев микроальбуминурия при диабете 2-го типа переходит в более тяжелые формы повреждения почек с развитием хронической почечной недостаточности.

Интересно отметить, что предположение о наследственной предрасположенности к различным микрососудистым осложнениям диабета основано на том факте, что у некоторых пациентов ретинопатия не развивается, не смотря на плохой контроль за уровнем глюкозы в крови. В последние годы проводится множество исследований, посвященных изучению генетической предрасположенности к развитию диабетической ретинопатии. К числу генов, возможно отвечающих за развитие данного осложнения, относятся: ген альдозоредуктазы,]МО-синтетазы, ренин-ангиотензиновой системы и др.

Существует общепринятый алгоритм раннего выявления диабетической ретинопатии. Он предполагает проведение стандартных методов исследования глазного дна у всех больных сахарным диабетом.

Обязательное офтальмологическое обследование показано следующим группам пациентов:

✓ больные сахарным диабетом 1-го типа с длительностью заболевания более 3 лет;

✓ дети с сахарным диабетом 1-го типа вне зависимости от возраста и длительности диабета;

✓ больные сахарным диабетом 2-го типа вне зависимости от длительности заболевания.

Обязательные методы обследования включают в себя:

✓ наружный осмотр глазного яблока;

✓ определение остроты зрения;

✓ офтальмоскопия с расширением зрачка;

✓ фотографирование глазного дна;

Пациентам без признаков диабетической ретинопатии показано обследование у офтальмолога 1 раз в год ежегодно. Если же осложнение уже существует – 2–4 раза в год в зависимости от тяжести поражения.

Повреждение почек – диабетическая нефропатия

Поражение почек при сахарном диабете 2-го типа развивается у 30–60 % больных. Диабетическая нефропатия – специфическое поражение почек с формированием узелкового или диффузного гломерулосклероза (замещение функционирующей ткани соединительной), приводящего к потере фильтрационной и азотвыделительной функций. В тяжелых случаях нефропатия приводит к почечной недостаточности (уремии). У больных сахарным диабетом 2-го типа уже в начале заболевания в 15 % случаев обнаруживаются следы белка в моче. Значительное количество белка (протеинурия) встречается у 5-10 % пациентов, а хроническая почечная недостаточность – у 1 %.

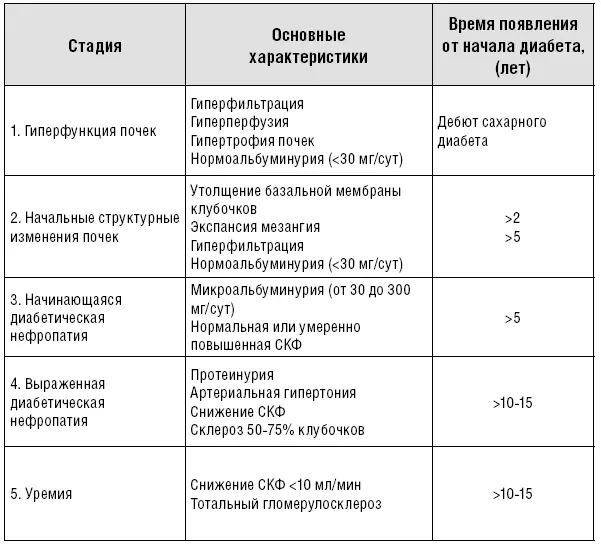

Важно отметить, что нефропатия в значительной степени увеличивает вероятность развития инфаркта миокарда, инсульта, жизненно опасных аритмий. Смертность от сердечно-сосудистых причин у больных с диабетической нефропатией превышает средне-популяционную в 9 раз. Даже минимальное повышение выделения альбумина с мочой у больных диабетом является фактором риска ишемической болезни сердца. Прогностическое значение имеет не только величина альбуминурии, но и темпы прогрессирования нефропатии. Так каждая стадия развития повреждения почек несет высокий риск сердечно-сосудистой патологии. Известно, что скорость прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в 2–3 раза на стадии микроальбуминурии, в 10 раз – на стадии протеинурии и в 30 раз – на стадии хронической почечной недостаточности. Последовательное развитие стадий нефропатии с указание скорости клубочковой фильтрации (СКФ) приведены в таблице.

Характерно, что начальным проявления диабета сопутствует усиление функции почек (гиперфильтрация, гиперперфузия).

Обязательные методы исследования для диагностики диабетической нефропатии:

♦ Анализ мочи на микроальбуминурию или протеинурию, что отражает проницаемость почечного фильтра;

♦ Исследование креатинина и мочевины в сыворотке крови, определение скорости клубочковой фильтрации, что отражает фильтрационную функцию почек.

Определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) производится по формуле Кокрофта-Голта.

Основные клинические рекомендации для профилактики диабетической нефропатии следующие:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: