Н. Корнилов - ТРАВМАТОЛОГИЯ

- Название:ТРАВМАТОЛОГИЯ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Корнилов - ТРАВМАТОЛОГИЯ краткое содержание

ТРАВМАТОЛОГИЯ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эффективное восполнение ОЦК при кровопотере возможно только после остановки кровотечения. Поэтому пострадавших с внутриполостным кровотечением необходимо срочно оперировать по жизненным показаниям независимо от тяжести общего состояния. Промедление с оперативным вмешательством является для них губительным. При острой массивной кровопотере решающим является быстрое восполнение ОЦК путем внутривенных (в две вены и более одновременно) вливаний с большой скоростью (100-150 мл/мин) плазмоза-мещающих растворов (полиглюкин, реополиглкжин, реомакро-декс, рингер-лактат, полиионная смесь). Переливание крови является мощным противошоковым средством, однако его необходимо выполнять только после тщательного подбора донорской крови и проведения всех необходимых проб на совместимость. Чем тяжелее гемодинамические расстройства, тем большим должен быть объем трансфузионной терапии.

Объем вливаемой жидкости при тяжелом шоке в 1-е сутки должен быть не менее 3-4 л (из них 5 0 % цельной крови), при терминальных состояниях - 6-8 л (8 0 % крови). Критериями для снижения темпа и объема трансфузионной терапии являются: повышение артериального давления до 100 мм рт. ст., частота пульса 90-100 уд/мин, удовлетворительного наполнения на периферических артериях, появление розовой окраски губ, потепление кожи. Внутриартериальные трансфузии показаны при отсутствии эффекта от внутривенных вливаний, чаще они используются в комплексе реанимационных мероприятий.

Осложнения трансфузионной терапии: развитие острой сердечно-сосудистой недостаточности, отек легких, пневмония.

Для л и к в и д а ц и и ОДН применяют ингаляции кислорода, проводят ИВЛ с помощью автоматических респираторов, вводят дыхательные аналептики.

Обеспечение хорошей проходимости воздухоносных путей является необходимым условием для нормализации вентиляции легких и профилактики посттравматических легочных осложнений. Очистку трахеобронхиального дерева, полости носоглотки и рта проводят путем регулярного отсасывания патологического содержимого через стерильные катетеры или зонды. Эффективность процедуры обеспечивается достаточным разрежением в системе (не менее 30-40 мм рт. ст.) и широким просветом катетера (не менее 3-4 мм).

Продолжительность отсасывания не должна превышать 10-15 с, поскольку в этот период вентиляция резко ухудшается. Показанием к переводу пострадавшего на ИВЛ является, как правило, крайняя степень ОДН. Улучшают дыхательную функцию положение полусидя, инсуффляция увлажненного кислорода через носовые катетеры, предупреждение западания языка и т. п.

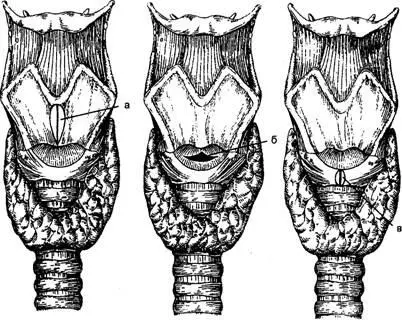

Показанием к наложению трахеостомы служат тяжелые повреждения лицевого скелета, гортани, трахеи, шейного отдела позвоночника, длительное бессознательное состояние пострадавшего с тяжелой ЧМТ, необходимость в течение многих суток осуществлять ИВЛ (рис. 9).

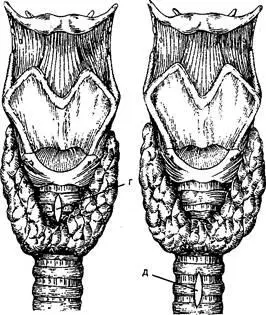

Б о р ь б а с б о л ь ю является одной из важных противошоковых мер. На месте происшествия вводят анальгетики (промедол, морфин), проводят новокаиновые блокады (рис. 10) мест переломов (40-80 мл 0,5% раствора), футлярную (100 мл 0,5% раствора), проводниковую (20-30 мл 1% раствора), поперечного сечения выше наложенного жгута (200-300 мл 0,25% раствора), вагосимпатическую (40-60 мл 0, 5 % раствора), внутритазовую (200 мл 0,25% раствора), дают масочный поверхностный наркоз закисью азота в смеси с кислородом (1:1). Обязательными мероприятиями по борьбе с болевым фактором являются тщательная иммобилизация поврежденных конечностей и щадящая транспортировка пострадавшего. Применение наркотических анальгетиков противопоказано при ЧМТ, признаках повреждения внутренних органов живота, при повреждении шейного отдела позвоночника, при терминальном состоянии, при тяжелых повреждениях груди. В специализированном противошоковом отделении для борьбы с шоком

9. Виды трахеотомии . а — тиреотомия; 6 — коникотоия; в — крикотомия; г — верхняя трахеотомия; д — нижняя трахеотомия.

10. Новокаиновые блокады .

а - блокада места перелома ; б -футлярная блокада ; в -блокада поперечного сечения ;

г - шейная вагосимпатическая блокада по Вишневскому ;

д - блокада таза по Школьникову -Селиванову (1, 2, 3 -изменения положения иглы при продвижении ее в глубь таза ).

могут применяться нейролептики, ганглиоблокаторы, нейро-лептаналгезия, эндотрахеальный наркоз.

Для коррекции кислотно-основного состояния внутривенно вводят натрия гидрокарбонат (150-200 мл 4-5% раствора), кальция хлорид (10-20 мл 1 0 % раствора), витамины группы В, аскорбиновую кислоту, глюкозу. Для нормализации обмена веществ используют гормональные препараты: АКТГ (до 100 ЕД/сут), гидрокортизон (до 250 мл/сут), преднизолон (до 60 мг/сут).

При противошоковой терапии необходим постоянный контроль в динамике за биохимическими изменениями в крови и моче, контроль за выделительной функцией почек, за температурными реакциями организма, за функцией желудочно-кишечного тракта.

СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО РАЗДАВЛИВАНИЯ

Синдром длительного раздавливания (СДР) наблюдается у людей, длительно придавленных обломками зданий, породой в шахтах, грунтом при взрывных работах. Общее состояние освобожденных не внушает особой тревоги, но, спустя короткое время, они внезапно погибают при явлениях, близких к шоку.

Клиническая картина СДР проявляется в виде местных и общих нарушений. Кожа частей конечностей, подвергшихся сдавлению, может вначале быть не изменена, но уже через 3-4 ч мягкие ткани их заметно отекают, через 12 ч отечность достигает максимума. К этому времени конечность становится холодной, кожа ее приобретает багрово-синюшный цвет, появляются пузыри, наполненные серозной или геморрагической жидкостью. Нарастают трофические расстройства в мышцах, сосудах и нервах, пульсация периферических сосудов слабеет и исчезает, проводимость нервов резко нарушается, и вместе с этим нарушается функция конечностей. Больной жалуется на сильные боли. Артериальное давление падает, пульс становится слабым и частым. Развивается острая почечная недостаточность (ОПН), в патогенезе которой участвуют много факторов: поражение эпителия дистальных канальцев почек продуктами белкового распада и неорганическими веществами; блокада канальцев миоглобином, выпадающим в виде осадка; спазм кровеносных сосудов, рефлекторное влияние боли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: