Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны

- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-119691-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание

В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.

Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Великосветский салон» (1830)

Неизвестный художник

Имя ее — Александра Россети, в замужестве Александра Осиповна Смирнова-Россет — фрейлина императрицы, друг и собеседница Пушкина, Жуковского, Вяземского, Гоголя и Лермонтова. Легендарная женщина! В нее были влюблены все. И вот она-то и отказала Александру Кошелеву, когда он позвал ее замуж.

Удивительно, но в многословных своих мемуарах Кошелев посвятил ей всего один абзац: «Я… страстно в нее влюбился. Мы виделись с нею почти ежедневно, переписывались и наконец почти решились соединиться браком. Меня тревожила ее привязанность к большому свету, и я решился написать к ней с изъяснением страстной моей к ней любви, но с изложением моих предположений насчет будущего. Я все изложил откровенно; и она ответила мне точно так же; и наши отношения разом и навсегда были порваны. Несколько дней после того я был совершенно не способен ни к каким занятиям; ходил по улицам как сумасшедший, и болезнь печени, прежде меня мучившая, усилилась до того, что я слег в постель. Доктора сперва разными лекарствами меня пичкали и наконец объявили, что мне необходимо ехать в Карлсбад…»

Видимо, деловитость его и прагматичность виновата. Расчет столкнулся со «свободной стихией». Верно написал о нем один знакомец: «Он говорил много; в разговорах виден был человек рассудительный и расчетливый, но ни одной идеи, которая выходила бы за обыкновенный круг, ни одного тонкого замечания, ни одного оборота речи, в котором можно было бы заметить человека нерядового… Видно, есть люди, которые сокровища ума и сердца прячут так глубоко, что до них не доберешься…»

Да, в этом двухэтажном доме с угловым балконом смуглая, черноокая и гибкая бесприданница Россети («небесный дьяволенок», по словам Жуковского), насколько я знаю, — не была. Кошелев, выйдя в отставку, ввел сюда женой другую — богатую наследницу Ольгу Федоровну Петрово-Соловово. Но вряд ли, думаю, забыл о Россети. Тем более что, заведя здесь с женой известный «литературный салон», что ни вечер встречал здесь тех, кто, как и Пушкин, посвящал ей еще вчера стихи и мадригалы: все тех же Хомякова, Аксакова, а также Погодина, Шевырева, Герцена, Самарина, Свербеева. Здесь ведь бывал, пишут, даже Гоголь. Спору нет, Кошелев оставил след в литературе. В 1855 г. стал редактором-издателем журнала «Русская беседа». Через 20 почти лет, чтобы не повторяться, начал издавать журнал «Беседа», куда охотно писал и сам. А две его книжки о землевладении и Земской думе «Наше положение» и «Что же теперь делать?» ему пришлось напечатать только в Берлине, ибо в России они были запрещены цензурой. Но история все расставит по местам. «Свободная стихия» победит расчетливость, и мемуары Смирновой-Россет, «музы русской литературы», ныне куда более ценны для нас, чем записки «уездного предводителя дворянства» Кошелева. Нет, она, бесприданница, выйдя замуж за богатого (и тоже, увы, чиновника) Николая Смирнова, счастлива в браке, кажется, не была, признавалась потом, что любила мужа «дружески». Но была настолько богата внутренне, что Лермонтов вывел ее главной героиней в неоконченной повести «Штосс». Вот строчками о ней второго гения в поэзии, может, и стоит закончить рассказ об этом доме.

«Она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее молодое и правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли… Ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением…» Вот воображения при всем его уме, видимо, и не хватило ее жениху — Кошелеву.

Ну, а дом стоит! И в наше уже время в нем до 1953 г. жил (кому интересно) и умер здесь кинорежиссер, сценарист и публицист, народный артист СССР (1948), лауреат Сталинских премий (1941, 1947, 1951) Всеволод Илларионович Пудовкин.

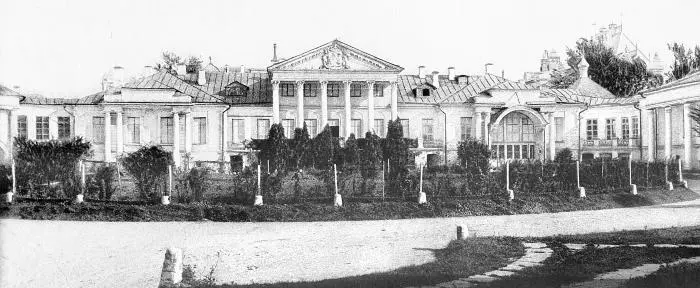

221. Поварская ул., 52(с.), — городская усадьба князя А. Н. Долгорукова, затем — дом графини Н. М. Соллогуб. По одной из версий, этот дом описан Толстым в романе «Война и мир» как дом Ростовых. С 1918 г. — Наркомнац, с 1919-го — Дворец искусств (дир. И. С. Рукавишников), ныне — Центральный дом литераторов.

Об этом доме ныне даже книги пишут. Всего о нем не перескажешь. Здесь жили в первой половине ХХ в. (если по алфавиту): Аделина Адалис, Андрей Белый, художник Вышеславцев, Николай Гумилев, Михаил Кузмин, Анатолий Луначарский, Иван Приблудный, Иван Рукавшиников, Маргарита Сабашникова, Татьяна Толстаяи многие другие. А всех выступавших тут и не перечислишь: Блок, Бальмонт, Брюсов, Есенин, Зайцев, Вяч. Иванов, Маяковский, Пастернак, Федор Сологуб, Цветаева, Шкловский, Эренбург и сколько еще…

«Дом Искусств» на Поварской

Повторяю, обо всем не расскажешь. Но два малоизвестных факта приведу.

Во-первых, сюда, в главное здание, въедет в 1918-м информотдел сталинского Наркомнаца, в котором пять месяцев будет помощником информатора Марина Цветаева, или, как ее звали тут, «товарищ Эфрон». Первая и последняя служба ее в жизни.

В тетради запишет: «Странная служба, где приходишь, облокачиваешься локтями о стол и ломаешь себе голову: чем бы мне заняться, чтобы прошло время? Когда я прошу у заведующего какой-нибудь работы, я замечаю в нем какую-то злобу…» Работа ее заключалась в том, чтобы кратко изложить газетные статьи, относящиеся к той или иной национальности, и перенести их на карточки. Ее отдел назывался «русский стол». А были еще эстонский, латышский, финляндский, польский. «Каждый стол, — записывает она, — чудовищен. Слева от меня (прости, безумно любимый Израиль!) две грязные унылые жидовки — вроде селедок — вне возраста». Однажды Цветаева «невинно» спросила эстонку, которая была каким-то инструктором: «А трудно это — быть инструктором?..» «Совсем не трудно, — ответила та. — Встанешь на мусорный ящик и кричишь, кричишь, кричишь…» Выписки из газет, а в газетах Гражданская война. «Под локтем — Мамонтов, на коленях — Деникин, у сердца — Колчак. — Здравствуй, моя „белогвардейская сволочь“! Строчу со страстью», — пишет она, думая о муже, который как раз в это время с частями Мамонтова идет к Москве.

На нее, как на самую бедную, смотрели здесь с изумлением. Когда другие бегут в подвал, в столовую на обед, она остается за столом и пьет чай из какой-то коры с сахарином. Ей даже не предлагают помощь, ибо на людях она всегда смеется. Про себя записала осенью 1918 г.: «По внешнему виду — кто я? Зеленое, в три пелерины, пальто, стянутое широченным нелакированным ремнем (городских училищ). Темно-зеленая, самодельная, вроде клобука, шапочка, короткие волосы. Из-под плаща — ноги в серых безобразных рыночных чулках и грубых, часто нечищеных (не успела!) башмаках. На лице — веселье. Я не дворянка (ни гонора, ни горечи), и не благоразумная хозяйка (слишком веселюсь), и не простонародье… и не богема (страдаю от нечищеных башмаков, грубости их радуюсь, — будут носиться!). Я действительно, абсолютно, до мозга костей — вне сословия, профессии, ранга. — За царем — цари, за нищим — нищие, за мной — пустота». И здесь же, пополам со справками, писала тайно свои романтические пьесы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)