Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Название:«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библиотека-фонд Русское зарубежье, Русский путь

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85887-309-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) краткое содержание

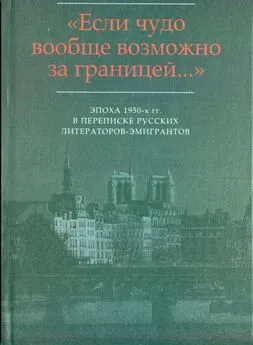

1950-е гг. в истории русской эмиграции — это время, когда литература первого поколения уже прошла пик своего расцвета, да и само поколение сходило со сцены. Но одновременно это и время подведения итогов, осмысления предыдущей эпохи. Публикуемые письма — преимущественно об этом.

Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) — человек «незамеченного поколения» первой волны эмиграции, поэт, критик, мемуарист, принимавший участие практически во всех основных литературных начинаниях эмиграции, от Союза молодых поэтов и писателей в Париже и «Зеленой лампы» до послевоенных «Рифмы» и «Русской мысли». Владимир Федорович Марков (р. 1920) — один из самых известных представителей второй волны эмиграции, поэт, литературовед, критик, в те времена только начинавший блестящую академическую карьеру в США. По всем пунктам это были совершенно разные люди. Терапиано — ученик Ходасевича и одновременно защитник «парижской ноты», Марков — знаток и ценитель футуризма, к «парижской ноте» испытывал устойчивую неприязнь, желая как минимум привить к ней ростки футуризма и стихотворного делания. Ко времени, когда завязалась переписка, Терапиано было уже за шестьдесят. Маркову — вдвое меньше, немного за тридцать. Тем не менее им было интересно друг с другом. На протяжении полутора десятков лет оба почти ежемесячно писали друг другу, сообщая все новости, мнения о новинках и просто литературные сплетни. Марков расспрашивал о литературе первой волны, спорил, но вновь и вновь жадно выспрашивал о деталях и подробностях довоенной литературной жизни Парижа. Терапиано, в свою очередь, искал среди людей второй волны продолжателей начатого его поколением литературного дела, а не найдя, просто всматривался в молодых литераторов, пытаясь понять, какие они, с чем пришли.

Любопытно еще и то, что все рассуждения о смене поколений касаются не только эмиграции, но удивительным образом схожи с аналогичными процессами в метрополии. Авторы писем об этом не думали и думать не могли, но теперь сходство процессов бросается в глаза.

Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-x гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов, 2008. С.221-354.

«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все-таки в «Л<���итературном> совр<���еменнике>» Вы представлены лишь «максимами» [111] Марков В. Из дневника «нового» эмигранта // Литературный современник: Альманах. С. 201–205.

; «Грани» же получил, но еще не читал, т. к. был занят «Соврем<���енником>» и другими книгами. Посмотрел в окно: зной, грозы, деревья еще в цвету (липы — удивительно долго цветут), а тут — 1) читай; 2) пиши; 3) читай и т. д. А что — «для себя», спрашиваю себя, и кому это нужно?..

Вот Швейцер опять в Париже… его пригласили принять участие на «съезде русских писателей» — согласился!!! А самый съезд — провалился, т. к. никто не захотел сидеть с самостийниками из Мюнхена и говорить «свободе» по заранее установленным образцам. Печально лишь то, что теперь никого уже из-за океана не выпишут.

Как Вы относитесь к статье Адамовича в «Опытах» [112] Адамович Г. Поэзия в эмиграции // Опыты. 1955. № 4. С. 35–51.

(в общем — «так и было») и об «Опытах» [113] Он же. «Опыты» // Новое русское слово. 1955. 19 июня. № 15758. С. 8.

— от 19/VI, воскресенье? Он заступался здесь за Вас, когда нападали на Вашу поэму, но как-то не сумел сказать, в чем же «прелесть неудавшегося снимка» — и жаль, что не сказал, в чем, по его ощущению, эта прелесть. Впрочем, всегда так: проходит какое-то время, потом кто-то берет твои слова, перетолковывает их по-своему и «возражает», как Нарциссов [114] Нарциссов Борис Анатольевич (1906–1982) — поэт, литератор, журналист.

. И зачем ему беспокоиться, все равно не поймет, в чем дело, — не «парижане» «лучше», а то, что, вместо следования хорошим образцам, произвели бы переоценку ценностей, как некогда «парижане», и попробовали бы найти свое лицо, свою «ноту» — но этот разговор не для Нарциссовых. (Знал я одного — псевдоним: «Аттис» — совсем уж эстетно!) Крепко жму руку.

Ю. Терапиано

18

3 октября <19>55

Дорогой Владимир Федорович,

Ваша встреча с Вишняком напомнила мне давнее происшествие: кажется, в 1926 г. у Цетлиных [115] Известная чета меценатов — Михаил Осипович Цетлин (1882–1945) и Мария Самойловна Цетлина (1882–1976) — держали литературный салон в Москве, позже в Париже и в Нью-Йорке.

был обед, с «приглашенными» «старшими» и «молодыми» писателями, тогда еще по-настоящему молодыми. Гиппиус и Ходасевич начали уговаривать Вишняка печатать «молодых», хотя они и «без политики», и «не собираются разгромить злых большевиков в звонких хореях и ямбах». На сторону Вишняка стали его коллеги по редакции — Фондаминский, еще кто-то (не помню)… Тогда Гиппиус: «Ну вот, видите, Вишняк сам будет писать стихи — хорошие, с направлением» — и пристала к Вишняку так, что он побожился: «буду печатать молодых», только в покое оставьте!

Жаль, что нет Гиппиус и некому пристыдить Вейнбаума. Нельзя на месте литературном, в начале страницы, помещать пересказы «своими словами» Ходасевича о Маяковском (в данном случае я за Маяковского!) или нашего друга Нарциссова. Он переделывает себе на потребу чужие слова, — видимо, советская полемическая тактика, — и демонстрирует свое невежество. Ему отвечать нельзя, но следовало бы как-нибудь написать о любителях «ясности».

Кто нападает на Иванова? Здесь никто не нападает, но широкая публика его «не понимает», а любит Смоленского (мелодекламация с надрывом, талантливая, но безвкусная). Почему Вы зачислили Цветаеву в «эмигрантские поэты»? Насколько Иванов развился в эмиграции, Цветаева в эмиграции скорее «свихнулась» как-то, лучшее же все она (за исключеньем немногого) написала в России. Ходасевич тоже лучшее написал в России (стихи), — «Тяжелая лира» на 1/2 только «эмигрантская», а «Европейская ночь» — почти упадок, перед тем как перестал писать. Законная эмигрантская триада — Иванов, Поплавский, Штейгер. Впрочем, последние два не успели дать много, и в этом смысле их трудно ставить на одну линию.

Прочтя о Чайковском у Вас, я предсказал сразу, что большинство читателей решат, что Вы говорите о Пушкине. А Иваск — просто блестящ — правда, по-русски, а не по-парижски, — ишь что выдумал: «флорентинец»!

Жду книги об О. Мандельштаме, которая вышла в Ч<���еховском> и<���здательст>ве [116] Имеется в виду подготовленный Г.П. Струве и Б.А. Филипповым первый том собрания сочинений О. Мандельштама (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955).

. Кстати, говорят, Ч<���еховское> и<���здательст>во будет жить. Здесь получены «сведения», что будто бы М<���андельштам> жив, ослеп и оглох почти совсем, ничего не пишет и живет где-то в «доме отдыха» (?) — вероятнее всего, «миф», хотя до сих пор точно о нем мы ничего не знаем.

Читали ли Вы книгу Адамовича? [117] Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955.

Интересно Ваше впечатление [118] См. отклик Маркова на книгу Адамовича: Марков В. Заметки на полях // Опыты. 1956. № 6. С. 62–64.

— по 2 направлениям книги: 1) был ли возможен диалог с писателями, находящимися в С<���оветской> России? и 2) оценки А<���дамовича> (нам известные — то же самое вот уже 30 лет).

Иванов сидит в Hyeres, — там теперь чудная южная осень, — пишет стихи, но болеет — высокое давление. Не знаю, когда теперь придется его увидеть.

Здоровье мое поправилось, но зато простудился — вечная история в парижском климате. Как верно: «А далеко на севере, в Париже…» [119] Слова Лауры из второй сцены «маленькой трагедии» А.С. Пушкина «Каменный гость» (1830).

Желаю Вам всего доброго.

Дружески Ваш Ю. Терапиано

А что это за особа Жернакова-Николаева [120] Жернакова-Николаева Александра — магистр философии, время от времени печаталась в «Новом русском слове».

из Сан-Ф<���ранциско, женщина-египтолог? Какую чушь она написала о йоге и как самоуверенно!

19

7. XI.55

Дорогой Владимир Федорович,

Ваша фраза: «устал от вечного лета Калифорнии» заставила меня вздохнуть. Люблю «вечное лето», а осужден на постоянную сырость… «А далеко на севере, в Париже…»

Следите ли Вы за спорами по поводу «Незамеченного поколения»? [121] Публикация глав из книги B.C. Варшавского «Незамеченное поколение» (Новый журнал. 1955. № 41. С. 103–121; Опыты. 1955. № 4. С. 65–72) вызвала длительную полемику, преимущественно на страницах газеты «Новое русское слово»: Аронсон Г. Новый журнал. Книга 41 // Новое русское слово. 1955. 24 июля. № 15793. С. 8; Слоним М. «Незамеченное поколение» // Там же. 31 июля. № 15800. С. 8; Кускова Е.Д. О незамеченном поколении // Там же. 11 сентября; Яновский B.C. Мимо незамеченного поколения // Там же. 2 октября. № 15436. С. 2, 5; Терапиано Ю. По поводу незамеченного поколения // Там же. 27 ноября. № 15492. С. 8; Трубецкой Ю. Недооцененное поколение // Там же. 11 декабря. № 15506. С. 8; и др. Основная полемика развернулась после публикации книги отдельным изданием (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956).

(Статья Варшавского, «Н<���овый> ж<���урнал>», 41). Все авторы пока грешат одним и тем же: невниманьем к тому, что к ним самим не имеет прямого отношения.

Интервал:

Закладка: