Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Название:«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библиотека-фонд Русское зарубежье, Русский путь

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85887-309-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) краткое содержание

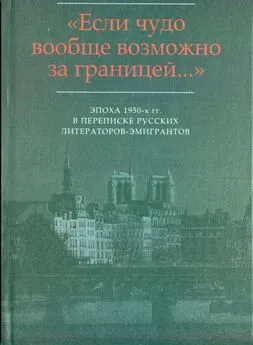

1950-е гг. в истории русской эмиграции — это время, когда литература первого поколения уже прошла пик своего расцвета, да и само поколение сходило со сцены. Но одновременно это и время подведения итогов, осмысления предыдущей эпохи. Публикуемые письма — преимущественно об этом.

Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) — человек «незамеченного поколения» первой волны эмиграции, поэт, критик, мемуарист, принимавший участие практически во всех основных литературных начинаниях эмиграции, от Союза молодых поэтов и писателей в Париже и «Зеленой лампы» до послевоенных «Рифмы» и «Русской мысли». Владимир Федорович Марков (р. 1920) — один из самых известных представителей второй волны эмиграции, поэт, литературовед, критик, в те времена только начинавший блестящую академическую карьеру в США. По всем пунктам это были совершенно разные люди. Терапиано — ученик Ходасевича и одновременно защитник «парижской ноты», Марков — знаток и ценитель футуризма, к «парижской ноте» испытывал устойчивую неприязнь, желая как минимум привить к ней ростки футуризма и стихотворного делания. Ко времени, когда завязалась переписка, Терапиано было уже за шестьдесят. Маркову — вдвое меньше, немного за тридцать. Тем не менее им было интересно друг с другом. На протяжении полутора десятков лет оба почти ежемесячно писали друг другу, сообщая все новости, мнения о новинках и просто литературные сплетни. Марков расспрашивал о литературе первой волны, спорил, но вновь и вновь жадно выспрашивал о деталях и подробностях довоенной литературной жизни Парижа. Терапиано, в свою очередь, искал среди людей второй волны продолжателей начатого его поколением литературного дела, а не найдя, просто всматривался в молодых литераторов, пытаясь понять, какие они, с чем пришли.

Любопытно еще и то, что все рассуждения о смене поколений касаются не только эмиграции, но удивительным образом схожи с аналогичными процессами в метрополии. Авторы писем об этом не думали и думать не могли, но теперь сходство процессов бросается в глаза.

Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-x гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов, 2008. С.221-354.

«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А вот m-me Агуши — была здесь, часто виделись, потом уехала — и ни слова. А как будто совпали во многом и нашли «общий язык».

Меня современные люди часто теперь удивляют. М. б., это признак старости, но подчас просто не понимаю их. Вот и Анстей, например. Как будто культурная, неплохой поэт, а вот как-то деревянно восприняла «Г<���урилевские> романсы» [304].

Разве она не чувствует, что все очарованье «Гурилевских романсов» именно в «неточности и неясности», что — поставь Вы все точки над «и» — сразу бы очарование рассеялось — а она еще поэт! Но как объяснить, раз она этого не ощущает?!

И при чем «Гайавата»? [305]

Как будто бы в метре суть дела?

Да, Вы правы, «в литературе все может быть» — это теперь формула и для отношений между литераторами, и для рецензий.

Вот и моя история с К<���орвин->П<���иотровским>, собственно говоря, из чего возникла?

Первое, что мне больше понравились «Г<���урилевские> р<���омансы>», чем его поэмы.

Второе — что мне не понравился стиль его рассказов.

А какая вражда и какие упреки!

Впрочем, сейчас эта история как будто ушла в прошлое.

Но остался неприятный осадок.

Мне стали противны всякие «встречи и собрания», перестал на них бывать и сохранил отношения только с немногими. И «вечеров» посещать не хочу, и никаких «антологий» больше!

В связи с юбилеем Толстого перечитываю сейчас его статьи, касающиеся искусства, о Шекспире и т. д. Как неверно судит он о символистах и декадентах, особенно французских, о Бодлере, Верлене, Малларме и т. д.

Имел также столкновение с Адамовичем.

Прислали в «Р<���усскую> м<���ысль>» брошюру Чернова «Толстой и церковь» [306]— собрание всех высказываний Т<���олстого> по этому поводу + 39 глава «Воскресения» и текст отлучения — Синода. И Т<���олстой> в лапах дьявола — на росписи в одной церкви.

Я эту брошюру разбранил — нашли время вспоминать такие высказывания Т<���олстого> — и процитировал, между прочим, несколько пассажей из 39 главы.

Адамович пришел в ужас [307]: теперь, к юбилею, читатели могут подумать, что… а на самом деле — отношение Т<���олстого> к религии сложнее и т. д.

А глава, действительно, настолько полна самого дубового нечувствия, что просто страшно, как Т<���олстой> мог это написать, в таком тоне. Но раз такая брошюра издана — как раз к юбилею, — то, мне кажется, нужно об этом сказать…

А так, пока, кроме выхода «Веры» [308](В. Фигнер — сейчас — о В. Фигнер!), поэмы Анны Присмановой, и выходящей книги И<���рины> В<���ладимировны> «Десять лет» [309]— других новостей нет.

И<���рина> Н<���иколаевна> и я шлем наш привет Вашей супруге и Вам.

Ваш Ю. Терапиано

И<���рина> В<���ладимировна> написала (под именем А. Луганов) статью о «Г<���урилевских> р<���омансах>» [310]в «Современнике» Страховского в Канаде.

57

24. XII.60

Дорогой Владимир Федорович,

Бедный Гингер (муж А. Присмановой) говорил, что до сих пор получаются книги и письма для Присмановой, даже поздравления к праздникам… Он очень тяжело переживает потерю жены и утешается религией — Присманова была христианкой.

Одарченко покончил самоубийством: взял в рот трубку от газа и надышался. Его вовремя увидели, повезли в госпиталь и там его «откачали». Он лежал в госпитале больше 2 недель, но умер, т. к. от газа у него сделалось что-то с легкими.

Был он уже немолодым, лет за 60, имел жену, 2-ю, с которой не жил, и дочь (кажется, и сына от первой жены).

У него была наследственная душевная болезнь и алкоголизм; периодически он заболевал нервным расстройством, «сидел» в клинике, затем выходил — и снова через год, а то и раньше, попадал опять в госпиталь.

Мне говорили, будто в госпитале Одарченко жалел, что его спасли, хотел умереть, «т. к. жить невозможно».

«Антологию» в «Гранях» составлял, конечно, не легко.

Самое трудное — «те, кого нельзя выключить», — общая беда всех составителей.

Теперь Тарасова выпустит отдельным томиком «А<���нтологию>» под названием «Муза Диаспоры» [311], с добавками — можно было добавить только 32 стихотворения.

Несмотря на то что поэтов много и есть новые, никто в Америке (в «Н<���овом> р<���усском> с<���лове>») на «Антологию» не откликнулся — видимо, их интересуют только «свои», но и «свои» же есть!

Книги, изданные до войны, «парижан» все исчезли — вероятно, книжники спрятали «для будущей России» впрок, т<���ак> ч<���то> сами авторы не имеют зачастую ни одного экземпляра.

У Струве, думаю, есть много, но не всё, он часто отсутствовал из Парижа, особенно в предвоенные годы.

Если смогу чем-либо быть Вам полезен в этой области — мой «архив» к Вашим услугам.

Был вечер Толстого. Говорили Адамович и Степун; Адамович — как всегда — удачно и хорошо о Толстом-писателе и о его личности [312], Степун же занялся религиозным препирательством с Т<���олстым> — получилось «не юбилейно».

Тема о Т<���олстом> неисчерпаема и огромна, а юбилей — опаснейшая вещь.

Поэтому я не высказывал своих соображений о Т<���олстом>, а просто, с небольшим комментарием, напомнил то, что говорил он — о поэзии, о писателях и т. д. Мало кто из читателей помнил слова Т<���олстого> — получилось «ново».

А о религиозном ощущении Т<���олстого> у меня возникла одна идея, только очень трудно ее объяснить так, чтобы «поняли» то, как я понимаю. Об этом еще поговорим как-нибудь.

Ваше настроение мне не нравится. «Тупик», в сущности, был и есть всегда, это обязательное условие и в 19, и в 20, и в других веках среди «скучных песен земли», поэтому, как ни трудно, необходимо время от времени слушать внутренне «песню небес», т. е. вспоминать «о том».

И я, и И<���рина> В<���ладимировна>, в сущности, находимся в некоем «Мертвом доме» или в каком-то «кругу» (помните ее стихотворение в «Н<���овом> ж<���урнале>» — «Телевизион шумит в пустынном зале…» [313]), а в современном «Париже» (русском, литературном) новые люди и каменный век. С огромным трудом, напоминая друг другу — то я — ей, то она — мне, о «звуках небес», стараемся все время держаться в «своей атмосфере». Это не легко — и как-то страшно становится иногда, настолько демонское в людях перевешивает «искру». У Вас — «внешняя среда» и «работа» иные, но лишь по форме, по существу — то же: «мне ложе стелет скука…» [314].

Вот, «распроповедался» — но все же тут есть доля правды, и хотелось бы Вас расшевелить на… стихи.

Ирина Николаевна и я шлем наши добрые пожелания к Новому году и наступающему празднику Рождества Христова Вашей супруге и Вам.

С сердечным приветом Ю. Терапиано

58

24. III.61

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: