Лев Трубе - Остров Буян: Пушкин и география

- Название:Остров Буян: Пушкин и география

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Волго-Вятское книжное издательство

- Год:1987

- Город:Горький

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Трубе - Остров Буян: Пушкин и география краткое содержание

«С детских лет путешествия были моею любимою мечтою», — признавался А. С. Пушкин. Действительно, в жизни поэта было много путешествий, география входила в его интересы. Он хорошо знал европейскую часть России, дал яркие и точные описания мест, где побывал во время своих странствий. Поэтому в исследовании биографии и творчества Пушкина нашлось место и для слова географа.

Книга адресуется широкому кругу читателей, которых заинтересует географический аспект биографии и творчества великого поэта.

Остров Буян: Пушкин и география - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рана — древнее название острова Рюген и славянских племен, населявших его. Отсюда вполне очевидно, что более поздние названия острова являются видоизменением более раннего наименования, языкового приспособления (адаптации), как, например, название Сарское Село (от эстонского саари — «остров», «возвышенность») трансформировалось в Царское Село (современный г. Пушкин). Оно стало так именоваться в первой половине XVIII века, когда было превращено в летнюю резиденцию царя. Но еще в ранних сочинениях А. С. Пушкина употребляется в форме Сарское Село (в частности, в плане «Картин Царского Села», которую поэт собирался написать, есть пункт — «Жители Сарского Села»; также в «Программах записок» и др.).

Как видно, во всех вариантах названий острова можно проследить определенное сходство: Рана—Ройа, Ругиля—Рюген сближаются своими начальными частями с закономерным переходом Ройа в Руян, подобно буй в буян , и Ругия и Рюген, причем современное наименование связывается с «Rugier, или Rugen, — название восточно-германского племени» 3 .

Что касается формы Буян, то это, очевидно, еще одна переделка в позднейших народных сказаниях из мало понятного Руян в более понятное и близкое русскому слуху Буян (по ассоциации со словом буян да в соответствии и со смыслом его: в одном из значений, по В. Далю, «пристань, место выгрузки товара», а в другом — «возвышенное место», по «Словарю местных географических терминов» Э. М. Мурзаева (М., 1984), или «высокое место», как отмечает Б. А. Ларин, опираясь на русские говоры и выводы более ранних исследователей, в частности А. А. Потебни) 4 .

Это подобно тому, как вполне реальный остров Ормуз, современный Кешм, находящийся в одноименном Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Аравийским морем, в сказках назывался Гурмызом (вспомним арию Мизгиря из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», в которой поется: «На теплом Синем море, у острова Гурмыза, где волны пеной плещут о камни скал прибрежных, там на дне морском ценный жемчуг есть…»). В старину у нас говорили — жемчуг гурмызский, или гурмыцкий (бурмицкий, как в сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек»).

Нарицательное буян и целая поросль родственных слов ( буянить , буйный , буйство и др.) в основе имеют буй с несколькими значениями (большой, высокий и др.). Это очень древнее славянское слово, встречающееся в памятниках письменности XI—XII веков, в том числе в «Слове о полку Игореве» («И рече ему буй тур Всеволод», где определение Всеволода как большого, сильного). С наиболее разнообразными значениями оно сохранилось в псковских говорах (в них еще означает «открытое место»). Это может дать повод думать, что апеллятив (нарицательное имя) буян А. С. Пушкин в сказке превратил в собственное имя — топоним, т. е. географическое название. Но это не так: имя как сказочное существовало уже давно и как широко известное в русском фольклоре, конечно, было знакомо поэту. И дело не столько в том, знал ли А. С. Пушкин такое название действительного острова, а в том, что в основе сказочного названия лежит наименование реального острова, для которого вполне подошло название Буян (остров высоко — более чем на 160 метров — поднимается над водами Балтики).

«Остров на море лежит…»

С древнейших времен мимо Руяна пролегали торговые пути из стран Северного моря в Балтику, из западных стран в восточные, что нашло отражение в словах купцов-корабельщиков «Сказки о царе Салтане»:

А лежит нам путь далек:

Восвояси на восток,

Мимо острова Буяна,

В царство славного Салтана…

«Населявшие остров рюгенские славяне, — как пишет один немецкий автор, — занимались рыболовством и мореходством. Они упорно защищали и отстаивали свою независимость и языческую религию. Только в 1168 году датчанам удалось сломить сопротивление островитян и насильно упразднить культ Свантевита (Святовита. — Л. Т. ). На остров были приглашены немецкие поселенцы… В течение многих веков славянские племена постепенно растворялись в немецкой среде» 5 .

От тех далеких времен, когда остров населяли славяне, остались многочисленные каменные могильники и курганы, а также географические названия. О них пишет В. Чивилихин в романе-эссе «Память». Хотя «…славянское Поморье постепенно становилось немецким, вера славян — католической, исконные названия — иноязычными, хотя и донесшими до нового времени славянские корни и даже следы верований, обожествлявших природу. На острове Рюген, например, у мыса Герген (Горный) стоит огромный гранитный утес Buskahm (Божий Камень), есть урочище Swantegara (Святая Гора), в устье реки Дивеновы деревня Swantust (Святое Устье); и сегодня на Рюгене в названиях местечек звучат славянские понятия — Позериц (Поозериц), Густов, Медов…» 6 .

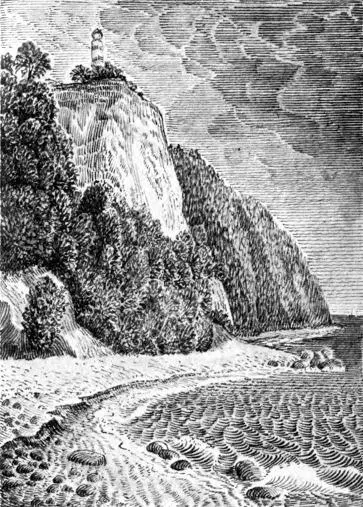

Славянское в основе наименование и северной оконечности Рюгена — мыса Аркона (название, по предположению, означает «на конце»). Как отмечено выше, в X—XII веках так назывался находившийся здесь, на высокой скале, город, разрушенный датским королем Вальдемаром. Археологические раскопки подтвердили все известия об Арконе, содержащиеся в исторических документах (в частности, у средневекового автора Саксона Грамматика). Сохранились и остатки ее укреплений.

Остров Руян был славен Арконой. Как отмечает известный историк М. К. Любавский, «Арконский храм сделался первенствующим святилищем славянского Поморья… для жертвоприношений и для гаданья сюда стекались славяне со всех сторон Поморья» 7 .

Естественно, память об острове Руяне, со временем превратившемся в народном сознании в легендарный Буян, приобрела сказочный ореол. Руян — Буян был богатым островом, и «у храма были обширные поместия, дававшие ему доход, в пользу его собирались пошлины с купцов, торговавших в Арконе, с его промышленников, ловивших сельдей у острова Рана» 8 . Не отголоском ли этого можно считать образ острова Буяна в «Сказке о царе Салтане»:

Остров на море лежит,

Град на острове стоит

С златоглавыми церквами,

С теремами и садами…

Все в том острове богаты,

Изоб нет, везде палаты…

«Он не маленький, этот Рюген, Руян, Буян, — почти тысяча квадратных километров, — пишет В. Чивилихин. — Связан с континентом автодорожной магистралью. Меловые скалы глядят в море, встречают пароходы, как некогда они встречали-провожали купеческие и пиратские ладьи. Все побережье острова изрезано глубокими и укромными заливами и бухточками, в которых так удобно было прятаться норманнам, викингам, варягам. На просторах Рюгена — буковые леса, ржаные поля, светлые дюны, зеленые луга, пресные озера, минеральные источники. Здесь зимуют тысячи лебедей, живут орлы и соколы, в глубинах тихих заливов водятся гигантские черепахи и жирные нерпы. Остров сохранил сотни видов животных, птиц, насекомых и растений, исчезнувших на континенте…» 9 .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: