Хаймо Хофмайстер - Что значит мыслить философски [Поиск фундамента всего знания и всего сущего]

- Название:Что значит мыслить философски [Поиск фундамента всего знания и всего сущего]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Санкт-Петербургского Университета

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-288-03969-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хаймо Хофмайстер - Что значит мыслить философски [Поиск фундамента всего знания и всего сущего] краткое содержание

Осмысливая философию как непрекращающийся с самого своего возникновения процесс поиска arche, первоначала, первоистока, фундамента всего знания, автор создает работу, интересную для самого широкого круга читателей.

Что значит мыслить философски [Поиск фундамента всего знания и всего сущего] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

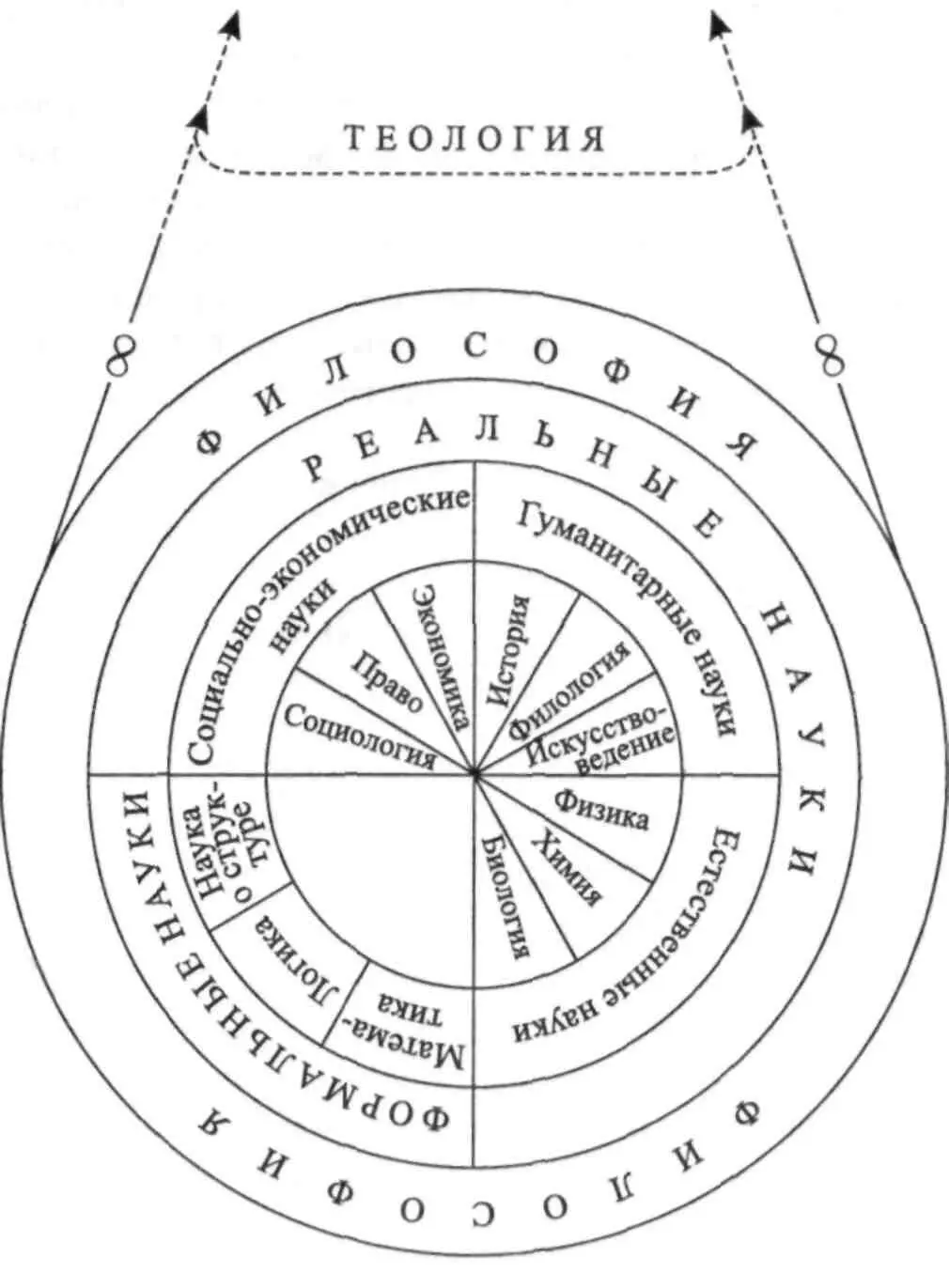

Философия, как мы уже знаем, пытается охватить совокупность сущего, к которому принадлежит и сама. Следовательно, она каким-то образом должна находиться за рамками этого сущего, хотя и не может оставаться в границах чисто умозрительного потустороннего мира. Вопрос об arche, как он впервые был поставлен досократиками в плане тотального истолкования, — не только вопрос о высшей причине вещей, составляющих в своей необозримой полноте пассивной материи и царства живого мира — растений, животных и людей — природу. Постановка вопроса об arche означает также стремление объяснить историю этого мира и действующего в нем человека со всеми его орудиями, инструментами, поселениями, городами и государствами, нормами поведения и убеждениями. Поэтому вопросы и ответы философии многосторонни, в своем осознании мира она является онтологией, а также теорией познания, этикой, эстетикой, философией религии, антропологией, философией истории и социальной философией.

IV. ARCHE КАК ИДЕЯ: ЭКСПЛИКАЦИЯ И ПЕРВЫЙ ОТВЕТ

Если наш обзор ранней греческой философии был обусловлен не историческим, а систематическим интересом, то и обращение к Платону обусловлено тем же. Поскольку до сих пор видели мы только то, что отношения бытия и становления складывались в негативном плане (например, небытие у Парменида), и тем самым конечно сущее, явление противопоставлялось пребывающему и истинному, то теперь перед нами возникает вопрос, как же можно позитивно мыслить сопричастность бытия и становления. И хотя Парменид толковал восприятие конечно сущего как doxa, как простое мнение, тем не менее и ему было понятно, что благодаря именно doxa можно догадаться об истине. Бытие, а потому и истину, учил Парменид, не разглядеть непосредственно в их способе бытия, а язык, который пытается высказать бытие непосредственным смыслом слова, высказываясь о нем, отрицает и искажает его. Следовательно, мышление бытия возможно только посредством semata, и наше заключительное утверждение состояло в том, что бытие как arche всех вещей может созерцаться только умом и только как присутствующе-отсутствующее.

Как же возможна сопричастность arche и сущего, как следует ее осмысливать, чтобы получить возможность приписать знанию истину, — все эти вопросы остаются открытыми. Если же оставить их открытыми и довольствоваться только обсуждением становления как становления, не видя его связи с arche, — при этом все же признать за ставшими и становящимися вещами некий минимум «бытия», — то легко впасть в противоречия, которые специфическим способом разрабатывал Зенон, [46] Зенон Элейский, именуемый также Зеноном Старшим, родился около 490 г. до н. э. Будучи учеником Парменида, защищал его учение о едином и неизменном бытии. Аристотель назвал его «изобретателем диалектики» за проницательный, но в тоже время изощренный способ доказательства, благодаря которому было подготовлено появление софистики, эристики и скептицизма. Он автор «Апорий», «Разъяснения идей Эмпедокла», «О природе». Умер Зенон, предположительно, около 430 г. до н. э.

защищая положения элеатов.

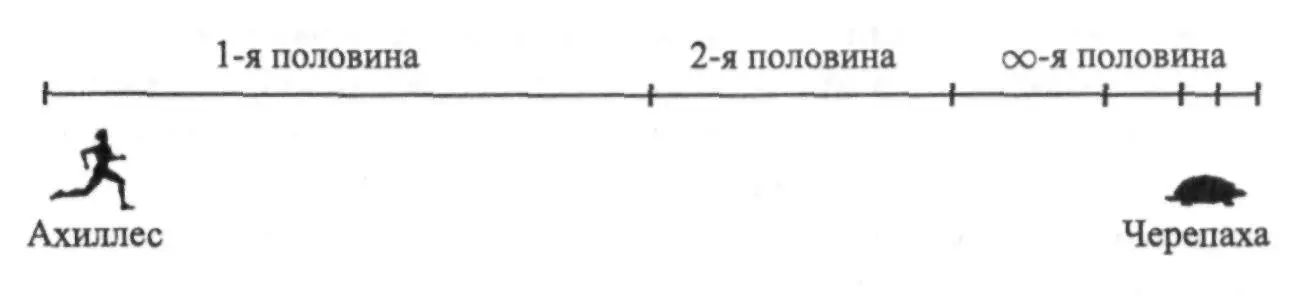

Очевидная ложность зеноновских парадоксов не должна вводить нас в заблуждение относительно серьезности скрытой в них проблемы. Мы ведь хорошо знаем, что стрела летит по воздуху, а не зависла в нем, знаем мы и то, что быстрый бегун, в особенности когда речь идет об Ахиллесе, самом быстроногом человеке древности, может без труда догнать черепаху и даже перегнать ее. И все же мы поставлены перед необходимостью задать вопрос, как возможно движение, — Зенон ведь наглядно демонстрирует исчерпывающее определение бытия и небытия на примере пространственного движения, — если пространство и время принадлежат становлению и поэтому не едины, а множественны и состоят из бесконечного числа точек.

В данном случае, если Ахиллес хочет догнать черепаху, то он должен пробежать бесконечное число точек, т. е. половинок пути. Но последняя половинка пути состоит из бесконечного числа отрезков. Ему следует пройти не только конечный отрезок как таковой, но и все входящие в него части, так что бегун не сможет достичь своей цели, поскольку для него постоянно возникают новые промежуточные отрезки, несмотря на то, что уже каждый учитываемый отрезок сам по себе вновь делим на части.

Летящая стрела, утверждает Зенон, находится в состоянии покоя, так как движением некоторого тела называется его перемещение с одного места на другое, с одного «здесь» на другое, движение — это в то же время переход от одного «сейчас» к другому. Но как возможна подобная перемена «здесь» и «сейчас»? Изменить «здесь» и «сейчас», перейти из одного «здесь» в другое, от одного «сейчас» к другому означало бы, между прочим, для стрелы не быть ни «здесь», ни «сейчас». Но если не существует временного и пространственного (пустого) промежутка, то немыслимы переход и движение. Таким образом, летящая стрела покоится, поскольку она постоянно находится в «здесь» и «сейчас», — таков вывод. [47] Математики, правда, полагают, будто им известен выход из зеноновских ловушек. У них в результате складывания бесконечного множества членов геометрического ряда сходимости получается конечная сумма: x + x/2 + x/4 +… = y x + 1/2(x + x/2 + x/4 +…) = y x + y/2 = y y = 2x «Это математическое объяснение задачи столь же корректно, сколь и малозначимо в качестве контраргумента против апорий, потому что разделяющий рассудок никогда не в состоянии сложить из полученных им частей конечного целого, без того чтобы не оказаться в порочном круге» (Arnold U. Entelechie. Wien, 1965. S. 244). И хотя у полагается как неизвестное, тем не менее не настолько неизвестное, чтобы не быть одновременно полагаемым в качестве конечной величины.

Парменид определил бытие как единое, arche, и отделил его от многого. Зенон, присоединившись к нему, отрицал подвижные вещи как многое, отрицал их существование, указывая на противоречивость положений мнения, doxa, и надеясь при разрушении представлений мнения о бытии найти истину мышления о бытии. Платон [48] Платон родился в 427 г. до н. э. в Афинах, там же и вырос. В 20 лет присоединился к Сократу. Позже основал названную его именем Академию (просуществовала до 529 г. н. э.). Умер в 347 г. до н. э. Важнейшие произведения: «Апология Сократа», «Критон», «Лахес», «Протагор», «Менон», «Пир», «Федон», «Государство».

просто проходит мимо определения отношений arche как единого и сущего и решается снять парменидовское отождествление, попытавшись по-новому понять это отношение. Попытку нового определения бытия и становления, единого и многого, episteme и doxa, Платон устами Сократа описывает как «плавание в поисках причины». Сократ разочаровался в попытках объяснения мира у своих предшественников, в особенности у Анаксагора. Ибо они хотя и имели готовый тезис, чтобы совершенно осознанно назвать arche, однако были не в состоянии объяснить многообразие отдельных вещей в своей единичной определенности: именно Анаксагор, видевший причину всего сущего в nous, в разуме, и потому со стороны Сократа заслуживший наивысшего внимания, никак не мог при выявлении причины единичных вещей свести ее к nous, разуму:

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Хаймо Хофмайстер - Что значит мыслить философски [Поиск фундамента всего знания и всего сущего]](/books/1098395/hajmo-hofmajster-chto-znachit-myslit-filosofski-po.webp)