Владимир Немцев - Философия Русской избы. Монография

- Название:Философия Русской избы. Монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005180063

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Немцев - Философия Русской избы. Монография краткое содержание

Философия Русской избы. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В общем в Балтийском регионе было зарегистрировано приблизительно 500 отопительных систем гипокауста; согласно последним оценкам, к концу XV века их количество равнялось 800—1000 штукам. Они использовались в монастырях, замках и других общественных зданиях, таких как богадельни, ратуши и больницы. В Старой Ливонии, которая находилась на территории современной Эстонии и Латвии, технология также нашла применение в частных домах. В Таллине, столице Эстонии, использование отопительной системы гипокауст не было исключением, и, по крайней мере, 54 таких системы были обнаружены там.

Обзор Андресом Тваури отопительной системы гипокауст в Эстонии изобилует техническими деталями. Специальные покрытия, или штепсели, изготовленные из металла, камня или обожжённой глины, должны были «запечатывать» вентили с горячим воздухом в плитках пола. Маленькие керамические блюда были помещены в горячие камни непосредственно под этими отверстиями. Предполагается, что на них выливали воду, чтобы получить пар и таким образом увеличить уровень влажности воздуха.

В домах Таллина комната с отопительной системой гипокауст и отапливаемая спальня на первом этаже обычно связывались лестничным пролётом.

Печь была покрыта цилиндрическим сводом, на котором для накапливания тепла были сложены камни диаметром 40—50 сантиметров. Кирпичи хранилища были положены так, чтобы сформировать три или четыре арки с промежутками приблизительно в 20 сантиметров между ними, и средневековые строители, вероятно, использовали старую бочку, чтобы сформировать арки хранилища. Именно там собирали саму печь.

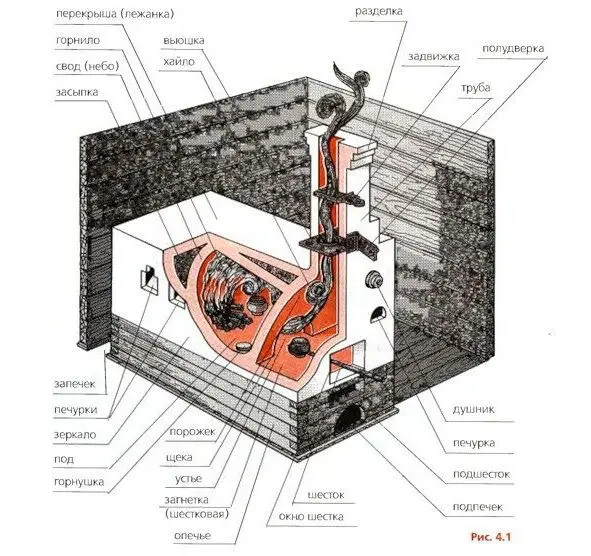

Ныне в России на дачах и в загородных домах чаще всего возводятся «русские печи» по упрощённой технологии. Но это не собственно Русская печь, а «нерусская». На наш взгляд, строители (или владельцы участка) не учитывают всей печной системы, упрощая её. И строят, например, печь только для обогрева. Деревенские же печники в старину хранили свои секреты ремесла, передавая их сыновьям, поскольку, построив печь, они каждый год ещё приходили чистить дымоход и трубу от сажи, зная, в каком месте находится ключевой доступ к печи. Они также через годы могли «поправлять» печь, не строя её заново, и благодаря их опеке печь могла служить десятилетиями и веками.

Впрочем, в строительстве современной русской печи авторы сообщают и о новаторских решениях, как неизвестный на сайте Портал Тепла 24 24 http://www.portaltepla.ru/pechi/russkaya-pech-svoimi-rukami/ (Доступ: 11.04.2020).

. Другой неизвестный автор тоже знакомит с изобретательными решениями при кладке новой печи 25 25 https://www.rmnt.ru/story/fireplaces/578267.htm (Доступ: 11.04.2020)

. И третий автор рассуждает о пользе и инженерных недостатках классической Русской печи, забывая, правда, про сохранившихся ещё профессиональных печниках, с которыми можно посоветоваться 26 26 http://v-teplo.ru/kladka-rysskoi-pechi.html (Доступ: 11.04.2020).

. Может, коллективными усилиями создастся новый продукт для загородного дома, более дешёвый, чем подвальные агрегаты с мощными титанами? Ведь печь в России остаётся актуальной, в Западной же Европе, особенно на Британских островах, в короткую зиму не всегда встретишь отапливаемые дома или комнаты, это дорогое удовольствие, хотя им в этой части не угнаться и за гипокаустами.

На наш взгляд, Русская печь и изба ещё не выработали свой ресурс, пережив другие способы отопления отдельно стоящих домов, которые требуют на обогрев больших средств. Но остаётся актуальной выработка новых современных улучшенных технологий отопления жилища.

Методология

Следует напомнить, что избой зовётся дом из брёвен – сосновых, дубовых, кедровых, лиственничных. Он самый комфортный, потому что «дышит» печью и с её помощью благотворно влияет на жильцов.

Рис 2. Схема классической Русской печи

В последние 10—15 лет большое распространение получили печи с бесканальной конвективной системой, так называемые колпаковые печи. На наш взгляд, это произошло в первую очередь потому, что такие системы обладают очень гибкой архитектурой и открывают большие возможности для построения печей различной конфигурации (Рис. 2). С появлением интернет-форумов на печную тематику начались (непрекращающиеся и до сих пор) споры о том, какая конвективная система для кирпичных печей предпочтительнее. Таким образом, тема колпаковых печей еще больше стала набирать обороты. Основоположником этого направления был известный металлург Владимир Ефимович Грум-Гржимайло (1864—1928), а продолжателем дела стал его ученик И. С. Подгородников, разработавший довольно много конструкций, а также концепций печей, которые широко применяются и сейчас.

Изобретатель Подгородников (Подгородник) – автор и основоположник серии двухколпаковых бытовых печей, после гражданской войны вернулся в Белоруссию, в Шклов. Там он устроился работать теплотехником на бумажную фабрику. Столкнувшись сначала в своих скитаниях, а потом и в быту, с неважной работой кирпичных отопительных печей, которые плохо прогревались, быстро остывали, и не прогревали низа помещения, он, наблюдательный и склонный к анализу человек, стал думать об их усовершенствовании. И с 1926 г. вплотную занялся совершенствованием печей. Своими наблюдениями и сомнениями стал делиться с проф. Грум-Гржимайло, выдающимся инженером-металлургом, автором гидравлической теории движения газов. Ведет с ним переписку, строит в Шклове его печи, и ездит в Москву. В 1928 г. Подгородников получает приглашение перейти на работу в Московский проектный институт «Стальпроект»

Основной работой Подгородникова было проектирование металлургических печей, а свободное время он вместе с В. Е. Грум-Гржимайло посвящал разработке, усовершенствованию и кладке комнатных печей. В основу была положена одноколпаковая печь Грум-Гржимайло (впоследствии оказавшаяся неэффективной). Недостатки учитывались, конструкции менялись, но принцип оставался одноколпаковым. После смерти Грум-Гржимайло в конце 1928 г. Подгородников продолжал заниматься металлургическими печами, а бытовые конструировал в нерабочее время дома. О том, насколько интересовала его эта деятельность, говорит тот факт, что на выделенном его семье дачном участке было построено несколько экспериментальных печей, в сарае и на улице. Поиски, раздумья и исследования привели его к мысли о необходимости делать печи не с одним, а с двумя колпаками. Как оказалось впоследствии, это была революция в конструировании отопительных печей (Рис. 3).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: