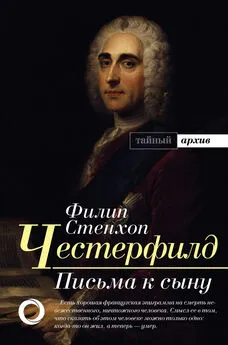

Филипп Честерфилд - Письма к сыну

- Название:Письма к сыну

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-01393-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филипп Честерфилд - Письма к сыну краткое содержание

«Письма к сыну» английского писателя, публициста, философа-моралиста, историка Филиппа Дормера Стенхопа, графа Честерфилда (1694–1773) Вольтер назвал книгой весьма поучительной, самым лучшим из всего когда-либо написанного о воспитании. Нас поражает многое в этих письмах с точки зрения иной среды и эпохи, но мы прекрасно понимаем, что эта книга незаурядная и что она получает вневременной интерес именно потому, что является превосходным отображением эпохи, которой она порождена.

Письма к сыну - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Верный признак человека сильного и здравомыслящего – это способность во всем найти известные границы, quos ultra citrave nequit consistere rectum . [105]Границы эти обозначены очень тонкой чертой, разглядеть которую может только человек внимательный и умный, она чересчур тонка для обычного глаза. В том, что касается манер, линия эта именуется воспитанностью: переступающий ее становится нестерпимо церемонным, недостигший – непозволительно рассеянным, небрежным. В области морали черта эта лежит между ханжеским пуританством и преступной распущенностью; в области религии – между суеверием и нечестивостью; одним словом, она отделяет каждую добродетель от родственных ей слабости или порока. По-моему, ты достаточно умен, чтобы черту эту обнаружить; держи ее всегда перед глазами и учись идти по ней; положись на м-ра Харта, и он будет поддерживать тебя в равновесии до тех пор, пока ты не научишься сохранять его один. Между прочим, люди, которые могут идти не сбиваясь по этой черте, встречаются гораздо реже, чем канатные плясуны, поэтому-то и заслуги их ценятся так высоко. ‹…›

XXXIV

(О предрассудках. Пристрастие ко всему классическому. Предрассудки религиозные, светские и другие)

Лондон, 7 февраля ст. ст. 1749 г.

Милый мой мальчик!

Ты теперь достиг того возраста, когда люди приобретают способность к размышлению, и я надеюсь, что в отличие от многих своих сверстников ты используешь ее для своего же блага и будешь доискиваться до правды и стремиться приобрести серьезные знания. Должен тебе признаться (я ведь готов посвятить тебя в мои тайны), что и сам я не так уж давно отважился мыслить самостоятельно. До шестнадцати или семнадцати лет я вообще не способен был мыслить, а потом в течение долгих лет просто не использовал эту способность. Я вбирал в себя суждения, почерпнутые из книг или слышанные от людей, с которыми общался, не проверяя, истинны они или нет, не слишком боялся впасть в заблуждение и никак не мог найти время и дать себе труд доискаться до истины. Так вот, частью от лени, частью от беспутной жизни, а частью от mauvaise honte [106], мешающего отвергнуть модные взгляды, я, как я впоследствии понял, вместо того чтобы в действиях своих руководствоваться разумом, стал слепо следовать предрассудкам и спокойно уживался с заблуждениями, вместо того чтобы искать правды. С тех пор же как я дал себе труд жить своим умом и нашел в себе мужество признать это, ты не можешь даже представить себе, как изменились все мои понятия, в каком новом свете представилось то, что я раньше видел сквозь призму предвзятости или чужого авторитета. Впрочем, может быть, я и до сих пор в плену многих заблуждений, к которым за долгие годы настолько привык, что они превратились во взгляды, ибо очень трудно отличить рано приобретенные и давно укоренившиеся в тебе привычки от мыслей, порожденных разумом и раздумьем.

Первым моим заблуждением (я не буду говорить о суевериях, свойственных женщинам и детям, как-то: вера в домовых, в привидения, сны, в просыпанную соль и т. п.), было суеверное преклонение перед классической древностью, которым я проникся под влиянием прочитанных книг и учителей, меня к ней приобщавших. У меня сложилось убеждение, что за последние полторы тысячи лет в мире не было ни истинного благородства, ни здравого смысла, что то и другое совершенно исчезло, после того как перестали существовать Древние Греция и Рим. У Гомера и Вергилия не могло быть никаких недостатков, потому что то были древние; у Милтона и Тассо [107]не могло быть никаких достоинств, потому что они жили в новое время. И я был близок к тому, чтобы сказать в отношении древних то, что Цицерон очень глупо и недостойно для философа говорит о Платоне: «Cum quo errare malim quern cum aliis recte sentire» [108].

Теперь же мне не надо делать никаких необыкновенных усилий духа, для того чтобы обнаружить, что и три тысячи лет назад природа была такою же, как сейчас; что люди и тогда, и теперь были только людьми, что обычаи и моды часто меняются, человеческая же натура – одна и та же. И теперь я уже больше не могу думать, что люди были лучше, мужественнее и мудрее полторы или три тысячи лет назад, так же как не могу думать, что тогда были лучше животные или растения. Решусь также утверждать вопреки поклонникам древних, что гомеровский герой Ахилл – скотина и негодяй и поэтому ему совершенно не подходит быть героем эпической поэмы. Родина так мало для него значила, что он не хотел защищать ее, и оттого лишь, что поссорился с Агамемноном из-за шлюхи; а потом, побуждаемый только личною жаждой мести, он принялся убивать людей, я бы сказал – подло, ибо он знал, что сам остается неуязвим. Однако при всей своей неуязвимости он носил крепчайший панцирь. Боюсь, что здесь имеет место какая-то грубая ошибка, потому что ему достаточно было бы привязать к пятке, которая была его слабым местом, самую обыкновенную подкову. С другой стороны, присоединяясь к ревнителям писателей современных, я вместе с Драйденом [109]утверждаю, что дьявол – это подлинный герой милтоновской поэмы, ибо замысел, который у него возникает и который он преследует и в конце концов осуществляет, и является содержанием поэмы. На основании всех этих соображений я прихожу к беспристрастному выводу, что у древних, так же как у людей нашего времени, были свои достоинства и недостатки, свои добродетели и пороки; педанты и люди, претендующие на ученость, решительным образом отдают предпочтение первым, люди же тщеславные и невежественные столь же безоговорочно предпочитают вторых.

Религиозные предрассудки мои шли в ногу с моим пристрастием к классической древности, и было время, когда я считал, что даже самый порядочный человек на свете никак не может обрести спасения, не принадлежа к англиканской церкви [110], – ибо не понимал, что взгляды людей не зависят от их воли и что столь же естественно другому человеку иметь взгляды, не похожие на мои, как и мне иметь взгляды, не похожие на взгляды другого. Если же оба искренни, то ни того, ни другого не приходится упрекать, и, следовательно, мы должны быть взаимно снисходительны друг к другу.

Прочие предрассудки, которые я усвоил, касались beau monde; собираясь блистать в нем, я решил, что мне нельзя обойтись без так называемых светских пороков. Я прослышал о том, что они необходимы и, не задумываясь, этому поверил, во всяком случае, мне было бы стыдно им противостоять, ибо я боялся попасть в смешное положение перед теми, кого считал образцовыми джентльменами. Теперь же вот я не стыжусь и не боюсь утверждать, что эти светские пороки, как их совершенно напрасно называют, – всего-навсего пятна, порочащие репутацию даже светского человека, и что все это роняет его во мнении тех самых людей, которых он хочет ими к себе привлечь. Больше того, предрассудок этот часто заходит так далеко, что я знаю людей, претендующих на пороки, которых у них нет, вместо того чтобы старательно скрывать те, которые у них действительно имеются.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: