Георг Ферштайн - Энциклопедия йоги

- Название:Энциклопедия йоги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георг Ферштайн - Энциклопедия йоги краткое содержание

Автор книги, Георг Фёрштайн, известный, в широких кругах, своими научными трудами и произведениями, посвященными йоге. Книга "Энциклопедия йоги" - результат почти тридцатилетней научной-исследовательской и практической работы автора в данной области. Структурное и целостное изложение основ йоги, научных исследований и открытий, связанных с ее традицией большой вклад в популяризацию йоги. В книге рассматривается развитие практики йоги начиная с ведийской (Ведической) эпохи и заканчивая временами тантры и хатха-йоги, иллюстрируя повествование отрывками из основополагающих трудов по йоге автор раскрывает все тонкости практики. Материал изложен доступно и просто, сочетая научный подход и духовное восприятие, что позволяет рекомендовать эту книгу преподавателям йоги и телесно-ориентированных психотехник, специалистам в области истории религий, философии, психологии, теологии и культурологии, и менее подготовленным читателям, ищущим свой путь к самопознанию.

Энциклопедия йоги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Недавно была опубликована блестящая книга, где представлены жизнь и учение современного наставника агхори Вималананды (умер в 1983 г.), который говорил о себе: «Либо сумасшедший я, либо остальные; третьего не дано» [378]. Автор книги, близкий ученик Вималананды, так освещает крайний подход своего учителя:

Агхора никакое ни потворство; это насильственное преображение тьмы в свет, мрака ограниченной человеческой личности в свечение Абсолюта. Отрешение исчезает, лишь когда приходите к Абсолюту, поскольку тогда не от чего будет отрекаться. Агхори так глубоко погружается во мрак, во все немыслимые для простого смертного вещи, что пробивается к свету [379].

Агхори занят не только своей темной стороной, как это можно выразить на языке Юнга. Он сталкивается с темной стороной своего общества, возможно, человечества как такового, поскольку ставит себя на самый край человеческого существования. Поступая таким образом, он, естественно, подходит к порогу безумия, и многие последователи этого пути отрицания теряли рассудок. Агхори обратили в крайнюю практику философию оспаривания всех ценностей, благодаря которой обрел славу немецкий философ девятнадцатого века Фридрих Ницше. Кстати, сам Ницше, всего лишь теоретизировавший в этом плане, умер в доме скорби. Образ жизни агхори требует редкой твердости и того уровня отрешения, который свойственен очень немногим.

Секта лингаятов

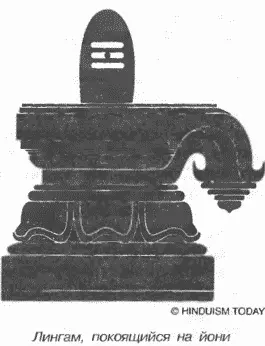

Другой шиваитской сектой, которая приобрела большую известность после заката капаликов, была традиция лингаятов, названная так потому, что ее последователи поклонялись Шиве в виде фаллического символа (линга(м)), символизирующего процесс творения в Божественном. Они носят миниатюрное каменное изваяние лингама в небольшом ларце, прикрепленном к ожерелью на шее. Дважды в день верующий усаживается для тихого созерцания с лингамом в левой руке, совершая различные обряды. Лингаяты известны также как вира-шайвы («Героические последователи Шивы»). Эта секта возникла в двенадцатом веке н. э., хотя ее сторонники полагают, что истоки их веры уходят в далекое прошлое и что подвижник Басава («Бык»), или Басаванна (1106–1167), лишь реорганизовал саму традицию.

Здесь различают шесть ступеней (стхала) созерцания:

1. Бхакти, или любовь-преданность, которая выражается в ритуальном поклонении в храме

или дома.

2. Maxeшa, «Великий Господь» (от маха и иша), — фаза дисциплинирования ума со всеми относящимися сюда испытаниями.

3. Просади, или милость, есть этап успокоения, когда верующий распознает Божественное, присутствующее во всем и через все проявляющееся.

4. Прана-линга, или «жизненный знак», этап, когда верующий убежден в господней милости и начинает воспринимать Божественное в освященном храме своего собственного тела-ума.

5. Шарана , или «[поиски] убежища», этап, на котором верующий становится безрассудным: он больше не отождествляет себя с телом-умом, но еще не полностью сливается единым с Божественным; он тоскует по Шиве, как тоскует женщина по возлюбленному.

6. Айкья, или «единство» с Божественным: здесь заканчивается

обычное поклонение, поскольку верующий стал Господом; паломник добрался до своей цели и обнаружил, что никогда и не был от нее отдален.

Благочестивые лингаяты жаждут увидеть Шиву во всем и вся. Как прекрасно выразил это в одном из своих стихотворений Басава:

Горшок это Бог.

Крыло ветряной мельницы

это Бог. Камень мостовой

это Бог. Гребень для волос

это Бог. Тетива это тоже

Бог. Мера это Бог и сам сосуд Бог.

Боги, Боги, их так много, Что некуда поставить ногу.

Есть только один Бог. Он наш Господь Стекающихся Рек [380].

Популярность лингаятов в большей мере обусловлена тем, что они были поборниками большего социального равенства — ратовали, например, за отмену кастовых различий, повторное замужество вдов и поздний брак. Эта более умеренная секта позволяет перебросить мосты к агамическому шиваизму — другому консервативному религиозному движению, которое будет рассмотрено ниже.

III. СИЛА ЛЮБВИ — СЕВЕРНЫЕ ПОЧИТАТЕЛИ ШИВЫ

Разумеется, не все приверженцы бога Шивы следовали опасным путем капалинов и агхори. На самом деле, большинство из них проповедовало значительно более умеренный подход к Богопознанию, хотя там и были такие тантрические обряды, как соитие с сакральным партнером.

И основное течение, и левые шиваитские верования и практики нашли свое выражение в обширной литературе Агам севера и юга Индии. Мы рассмотрим сначала северную ветвь агамического шиваизма, поскольку она представляется немного старше. Агамы — само слово означает просто «традиция» — воспринимали как восстановление древней мудрости Вед, и поэтому их часто именуют «пятой Ведой» (как Пураны и Махабхарату). Они якобы предназначены для духовных искателей «темной эпохи» (кали-юга), которым недостает нравственного стержня и умственной сосредоточенности, необходимых для следования по пути освобождения с помощью более традиционных средств. Те же самые намерения заявлены и в Тантрах, которые представляют собой сходные с Агамами сочинения, где в центре их философского и практического внимания находится Шакти (женская ипостась Шивы). Однако правоверные брахманы, которые признают авторитет откровения Вед, отвергают и Агамы и Тантры как мнимое откровение.

Агамический канон традиционно считают состоящим из двадцати восьми «коренных» (мула) писаний и 207 вторичных сочинений (именуемых Унагамами, то есть младшие Агамы) [381]. В своей Пратиштха-лакшана-сара-самуччае бенгальский

царевич Вайрочана (начало девятого века н. э.) упоминает не менее 113 трудов, многие из которых относятся к Тантрам. В своем Тиру-мантирам (63) великий тамильский адепт Тирумулар ссылается на группу из девяти Агам. Поскольку его время жизни обычно относят к седьмому веку н. э., все они, должно быть, созданы ранее этого периода. Считается, что самые ранние из этих трудов были написаны в шестом веке н. э. на севере Индии, но они быстро стали множиться в последующие столетия, хотя могли существовать и на несколько столетий раньше. Эти сочинения все более привлекали понятие шакти, и по этой причине позже незаметно слились с Тантрами.

Согласно традиции, Шива проповедовал четыре группы Тантр в четырех обличьях: Гарада (исходящую из уст Садйоджаты), Вама (из уст Вамадэвы), Бхута (из уст Агхоры) и Бхайрава (из уст Татпуруши). Двадцать восемь Агам, однако, по преданию были поведаны Ишаной — пятым ликом Шивы [382]. Порой говорится, что они проповедывались всеми пятью ликами Сада-Шивы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: