Моррис Коэн - Введение в логику и научный метод

- Название:Введение в логику и научный метод

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Социум

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91603-029-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Моррис Коэн - Введение в логику и научный метод краткое содержание

На протяжении десятилетий эта книга служила основным учебником по логике и научному методу в большинстве американских вузов и до сих пор пользуется спросом (последнее переиздание на английском языке увидело свет в 2007 г.). Авторам удалось органично совместить силлогистику Аристотеля с формализованным языком математической логики, а методология познания излагается ими в тесной связи с логикой. Освещаются все стандартные темы, преподаваемые в базовом курсе по логике, при этом их изложение является более подробным, чем в стандартных учебниках. Как синтетический курс логики и научной методологии не имеет аналога среди отечественных учебников.

Значительная часть книги посвящена исследованию проблем прикладной логики: экспериментальным исследованиям, индукции, статистическим методам, анализу оценочных суждений.

В книге дается анализ предмета логики и природы научного метода, рассмотрение той роли, которую методы логики играют в научном познании, а также критика многих альтернативных подходов к истолкованию логики и науки в целом. В этом отношении она представляет собой самостоятельное философское произведение и будет интересна специалистам в области философии и методологии науки.

Для преподавателей логики, философии науки, теории аргументации и концепций современного естествознания, студентов, изучающих логику и методологию науки.

Введение в логику и научный метод - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

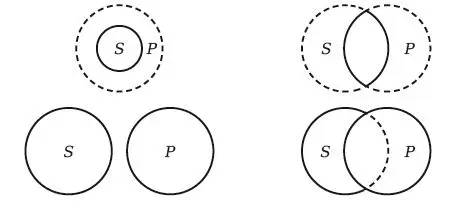

Четыре отношения между классами, обозначаемыми терминами «дворник» и «бедняк», характеризуют четыре категорических суждения (в каждом из которых субъект представлен термином «дворник») и схематично могут быть выражены следующим образом:

Круг с буквой «S» означает класс «дворники» (субъект), а круг с буквой «Р» означает класс «бедняки» (предикат).

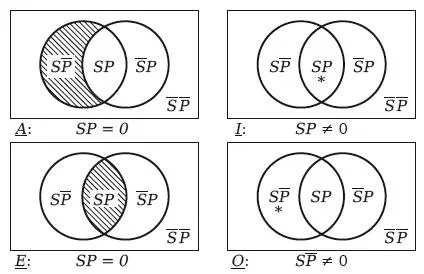

Иногда удобно пользоваться другим методом, выражающим структуру категорических суждений. Его разработал английский логик Джон Венн. Сначала мы усматриваем то, что каждое суждение неявно указывает на некоторый контекст, в рамках которого оно является значимым. Так, суждение «Гамлет убил Полония» указывает на пьесу Шекспира. Назовем область указания предметной областью (универсумом рассуждения) и представим его на схеме в виде прямоугольника. Читатель может видеть, что два класса, вместе с их отрицаниями, образуют лишь четыре комбинации. (Под термином «отрицание класса» понимается что угодно в предметной области, не входящее в данный класс.) Например, в предметной области, состоящей только из людей, существуют объекты, являющиеся и дворниками, и бедняками (символически выраженные как SP), или которые являются дворниками, но не бедняками (

), или не являющиеся дворниками, но являющиеся бедняками (

), или ни теми, ни другими (

). Предметная область, таким образом, делится на четыре возможных сектора. Однако не всегда такие возможные отсеки будут содержать индивидов в качестве членов. В каких отсеках будут индивиды, а в каких нет, будет зависеть от того, что утверждается в суждениях, указывающих на соответствующую предметную область.

Поэтому изобразим два пересекающихся круга внутри прямоугольника. Мы автоматически получим четыре различных сектора, по одному на каждую из указанных логических возможностей. Поскольку в суждении типа А утверждается, что все дворники включены в класс бедняков, класс дворников, не являющихся бедняками, не может содержать никаких членов. Чтобы проявить это на схеме, договоримся заштриховывать соответствующий сектор. Таким образом, на схеме для суждения типа А будет показано, что сектор

пуст. Мы также можем продемонстрировать это более наглядно, написав под прямоугольником «

= 0», где «0» означает, что данный класс не содержит членов. Далее суждение «все дворники – бедняки» подразумевает, что в его предметной области не существует индивидов, которые являлись дворниками, но не бедняками.

В случае с суждением типа I процедура его выражения – несколько иная. Если мы зададимся вопросом о том, что, собственно, утверждается в суждении «некоторые дворники – бедняки», то обнаружим, что в нем не утверждается, что существуют индивиды, являющиеся дворниками, но не бедняками (здесь читатель может вспомнить, что нами было сказано выше относительно значения слова «некоторые»). В данном суждении также не утверждается и того, что в каждом из четырех секторов содержатся члены. Минимум, необходимый для того, чтобы данное суждение было истинным, заключается в требовании того, чтобы класс индивидов, которые являются дворниками и бедняками, не был пустым.

Договоримся обозначать данный минимум изображением звездочки в секторе SP, которая будет указывать на то, что он не является пустым. Тем самым мы не уточняем, содержатся члены в других секторах или нет. Еще один способ обозначить непустой сектор – это написать «SP ≠ 0» под прямоугольником. Данная запись сообщает, что в данном неравенстве часть, находящаяся слева, не лишена членов. Читателю следует подробно изучить оставшиеся схемы. Он обнаружит, что анализ суждений типа Е и О похож на анализ суждений типа А и I соответственно.

Если мы на данном этапе сравним наши схемы, то обнаружим, что между общими и частными суждениями имеет место примечательное различие. В общих суждениях не утверждается существование каких-либо индивидов, но при этом в них также попросту отрицается существование индивидов того или иного вида. В частных суждениях не отрицается существование чего-либо, однако просто утверждается то, что некоторые классы имеют члены. Следовательно, общее суждение «все дворники – бедняки» означает только следующее: если некоторый индивид является дворником, то он является бедняком. Здесь не утверждается, что на самом деле имеются индивиды, являющиеся дворниками. С другой стороны, частное суждение «некоторые дворники – бедняки» означает, что существует, по крайней мере, один индивид, являющийся одновременно и дворником, и бедняком.

Мы предвосхитим некоторые последующие темы данной книги, сформулировав суть дела следующим образом. Общее суждение «все дворники – бедняки» следует понимать как утверждающее: для всех частных случаев или значений X, если X является дворником, то X является бедняком. Частное суждение «некоторые дворники – бедняки» следует понимать как утверждающее: существует X такой, что X является дворником и что X является бедняком . Данное уточнение поможет нам понять, почему для современной логики представляется проблематичной одинаковая классификация таких суждений, как «Наполеон был солдатом» и «все французы – солдаты». Второе суждение, как мы видели, при анализе означает: для всех частных случаев или значений X, если X является французом, то X является солдатом . Первое же суждение, в свою очередь, никак не может быть понято подобным образом. Мы еще вернемся к данной теме.

Мы достигли следующего заключения: общие суждения не имплицируют существования каких-либо конкретных случаев, тогда как частные суждения имплицируют. Данное заключение может показаться читателю парадоксальным. (В самом деле, для того чтобы прояснить, насколько данное заключение зависит от наших соглашений, а насколько навязывается нам логическими соображениями, требуется более подробное исследование, чем то, которое мы можем себе здесь позволить.) Быть может, читатель приведет в пример суждение типа «все собаки суть верные» и скажет, что оно имплицирует существование собак. Действительно, может вполне статься, что, утверждая «все собаки суть верные», читатель может подразумевать и утверждать суждение «существуют собаки». Однако в таком случае ему следует обратить внимание, что он делает два отдельных и отличающихся друг от друга утверждения. В суждении же «пусть бросит камень тот, кто безгрешен» с очевидностью не имплицируется, что в действительности существуют безгрешные индивиды. Общее суждение может быть просто гипотезой относительно класса, который, как мы заранее знаем, не содержит членов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: