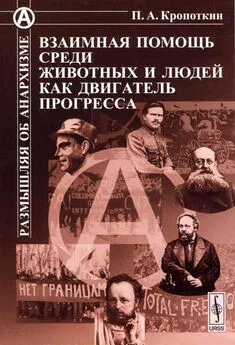

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-01701-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

197

Согласно англо-саксонскому закону, — в 36 раз более, чем за дворянина. По кодексу Ротари, убийство короля наказывалось, впрочем, смертью; но это нововведение (помимо римского влияния) было внесено в 642 году в Ломбардский закон, — как указали Leo и Botta — с целью защитить короля от последствий кровавой мести. Так как король в то время обязан был выполнять свои собственные решения, (точно так же, как раньше род был выполнителем собственных приговоров), и казнил сам, то его надо было охранить особым постановлением, тем более, что до Ротари несколько королей было убито один за другим ( Leo, Botta . l.c, 1, 66–90).

198

Kaufmann. Deutsche Geschichte. Bd. I. Die Germanen der Urzeit. S. 133.

199

Dahn F. , Dr. Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker. Berlin, 1881. Bd. I, 96.

200

Если я, таким образом, придерживаюсь взглядов, давно уже защищаемых Maurer'ом («Geschichte der Städteverfassung in Deutschland», Erlangen, 1869), то делаю это потому, что он вполне показал таким образом непрерывность эволюции от деревенской общины к средневековому городу, и что, только держась его взглядов, можно объяснить себе универсальность городского общинного движения. Savigny, Eichhorn и их последователи несомненно доказали, что традиции римской municipia никогда не исчезали вполне. Но они не приняли в расчет периода деревенских общин, пережитого варварами, прежде чем у них появились какие-нибудь города. Факт тот, что где бы человечество ни начинало снова цивилизацию, — было ли то в Греции, Риме, или в средней Европе, — оно проходило чрез те же самые стадии: род, деревенскую общину, свободный город, и государство, причем каждая из этих стадий естественным образом развивалась из предыдущей. Конечно, опыт каждой предшествующей цивилизации никогда не утрачивался вполне. Греция (сама находившаяся под влиянием восточных цивилизаций) воздействовала на Рим, а Рим оказал влияние на нашу цивилизацию; но каждая из цивилизаций имела одно и то же начало — род. И точно так же, как мы не можем сказать, чтобы наши государства были продолжениями римского государства, мы не можем также утверждать, что средневековые города Европы (включая Скандинавию и Россию), были продолжениями римских муниципий. Они были продолжениями деревенских общин варваров, на которые до известной степени влияли традиции римских городов.

201

Из работ, проливающих некоторый свет на ранний период развития независимых городов, укажу на небольшую работу, сделанную одним из жителей г. Рапалло в одном монастыре, в горах над городом. Он нашел там бумаги, где рассказывалось восстание — уже в десятом веке — крестьян соседних деревень против своих помещиков, и поддержку, которую оказывала им независимая коммуна Генуи, посылавшая им на помощь свои войска для борьбы против феодалов-помещиков. Извлечения из этих бумаг печатались в 1910 или 1911 году в небольшой еженедельной газете, издававшейся в Рапалло. К сожалению, я их не сохранил.

202

Kovalevsky М. Modern Customs and Ancient Laws of Russia: Ilchester Lectures. London, 1891 (Lec. 4).

203

Потребовалось немало изысканий, прежде чем был надлежащим образом установлен этот характер так называемого удельного периода, работами Беляева («Рассказы из русской истории»), Котомарова («Начало единодержавия на Руси») и в особенности проф. Сергеевича («Вече и Князь»). Западно-европейские читатели могут найти некоторые сведения относительно этого периода в вышеупомянутой работе М. Ковалевского, в Rambaud «Histoire de Russie», и в кратком резюме, сделанном мною в статье «Russia» в издании «Chamber's Encyclopaedia» девяностых годов.

204

Ferrari Histoire des revolutions d'Italie. I, 257; Kallsen. Die deutschen Städte im Mittelalter. Halle, 1891. Bd. I.

205

См. превосходные замечания G. L. Gomme относительно Лондонского веча в «The Literature of Local Institutions» (London, 1886. P. 76). Должно, однако, заметить, что в королевских городах вече никогда не достигало той степени независимости, которую оно приобрело в других местностях. Несомненно даже, что Москва, Париж и Вестминстер (а не Лондон) были выбраны князьями и Церковью, как колыбели будущей королевской или царской власти в государстве, потому именно, что в них не было традиций веча, которое привыкло бы действовать во всех делах в качестве верховной власти.

206

Luchaire A. Les Communes françaises; также Kluckohn. Geschichte des Gottesfrieden. 1867. Sémichon L. La paix et la trève de Dieu. 2 т. Paris, 1869, пытался представить общинное движение исходящим из «Божьего мира». Но в действительности treuga Dei, подобно лиге, возникшей при Людовике Толстом для защиты от разбойничавшего дворянства и норманнских нашествий, была вполне народным движением. Историк Vitalis, упоминающий об этой лиге, описывает ее именно как «народную общину» («Considérations sur l'histoire de France» в Т. IV Aug. Thierry. «Oeuvres» (Paris, 1868. C. 191 и прим.)).

207

Ferrari, I, 152, 263, etc.

208

Perrens. Histoire de Florence. I, 188; Ferrari. I.e., I, 283.

209

Thierry Aug. Essai sur l'histoire du Tiers Etat. Paris, 1875. P. 55–117.

210

Rocquain F. La Renaissance au XII siècle // Etudes sur l'histoire de France. Paris, 1875. P. 55–117.

211

Костомаров H. Рационалисты XII столетия.

212

Очень интересные факты о всеобщности гильдий можно найти в труде Rev. J. М. Lambert'a «Two Thousand Years of Guild Life» (Hull, 1891). О грузинских амкари см.: Елиазаров. Городские цехи (Организация закавказских амкари) // Записки Кавказского отдела Географического общества. 1891. XIV. 2.

213

Wunderer I. D. Reisebericht // Fichards. Frankfurter Archiv. II, 245: цит. у: Janssen. Geschichte des deutschen Volkes. I, 355.

214

См. очень интересное описание того, как строился Кельнский собор, в: Ennen L. , Dr. Der Dom zu Köln, Historische Einleitung. Köln, 1871. S. 46, 50.

215

См. предыдущую главу.

216

Ancher К. On gamle Danske Gilder og deres Undergång. Copenhagen, 1785. Статуты гильдии Кну (Канута).

217

О положении женщин в гильдиях см. вступительные замечания г-жи Toulmin Smith к работе ее отца, «English Guilds». Один из Кембриджских уставов (С. 281), относящийся к 1503 году, положительно говорит об этом в следующей фразе: «настоящий статут составлен по общему согласию всех братьев и сестер гильдии Всех Святых».

218

В средние века только тайное нападение рассматривалось как убийство. Кровавая месть, совершаемая открыто, при дневном свете, считалась актом правосудия; убийство в ссоре не было убийством, если только нападающий выказывал готовность раскаяться и загладить совершенное им зло. Глубокие следы этого различия до сих пор сохранились в современном уголовном праве, особенно в России («убийство в запальчивости и раздражении»).

219

Ancher К. l.e. Эта старая небольшая книга заключает в себе много таких сведений, которые были упущены из виду позднейшими изыскателями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)