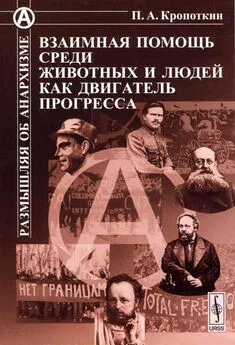

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-01701-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хуже всего было, однако, то, что выраставшие центры единодержавия находили себе поддержку в усобицах, которые возникали внутри самых городов. В основу средневекового города несомненно была положена великая идея; но она была понята недостаточно широко. Взаимная помощь и поддержка не могут быть ограничены пределами небольшой ассоциации; они должны распространяться на все окружающее, иначе окружающее поглотит ассоциацию; и в этом отношении средневековый гражданин с самого начала совершил громадную ошибку. Вместо того, чтобы смотреть на крестьян и ремесленников, собиравшихся под защиту его стен, как на помощников, которые смогут внести свою долю в дело созидания города, — что они и сделали в действительности, — «фамилии» старых горожан поспешили резко отделить себя от новых пришельцев. Первым, т. е. основателям города, предоставлялись все благодеяния общегородской торговли и пользования городскими землями, а вторым не оставляли ничего, кроме права свободно проявлять искусство своих рук. Город, таким образом, разделился на «граждан», или «общинников», и на «обывателей», или «жителей» [282]. Торговля, носившая ранее общинный характер, стала теперь привилегией купеческих и ремесленных фамилий: «Купецкой гильдии» и нескольких гильдий так называвшихся «старых ремесел»; и следующая ступень — переход к личной торговле, или к привилегиям капиталистических, угнетательских компаний — трестов — стала неизбежной.

То же самое разделение возникло и между городом, в собственном смысле этого слова, и окружающими его деревнями. Средневековые коммуны пытались, было, освободить крестьян; но их войны против феодалов мало-помалу превратились, как уже сказано выше, скорее в войны за освобождение самого города от власти феодалов, чем в войны за освобождение крестьян. Тогда города оставили за феодалами их права над крестьянами, при условии, чтобы они более не причиняли вреда городу и стали «согражданами». Но дворянство, «воспринятое» городом и перенесшее свою резиденцию вовнутрь городской ограды, внесло старые свои фамильные войны в пределы города. Оно не мирилось с мыслью, что дворяне должны подчиняться суду простых ремесленников и купцов, и оно продолжало вести на городских улицах свои старые родовые войны из-за кровавой мести. В каждом городе теперь были свои Колонны и Орсини, свои Монтекки и Капулетти, свои Оверштольцы и Визы. Извлекая большие доходы из имений, которые они успели удержать за собой, феодальные владельцы окружили себя многочисленными клиентами и внесли феодальные нравы и обычаи в жизнь самого города. Когда же в городах начало возникать недовольство среди ремесленных классов против старых гильдий и фамилий, феодалы стали предлагать обеим партиям свои мечи и своих многочисленных прислужников, чтобы решать возникавшие столкновения путем войн, вместо того, чтобы дать недовольству мирный исход, теми путями, которые до тех пор оно всегда находило, не прибегая к оружию.

Величайшею и самою роковою ошибкою большинства городов было также обоснование их богатства на торговле и промышленности рядом с пренебрежительным отношением к земледелию. Таким образом, они повторили ошибку, уже однажды совершенную городами древней Греции, и вследствие этого впали в те же преступления [283]. Но отчуждение городов от земли по необходимости вовлекло их в политику, враждебную земледельческим классам, которая стала особенно очевидной в Англии, во времена Эдуарда III [284], во Франции во времена жакерии (больших крестьянских восстаний), в Богемии — в гуситских войнах, и в Германии во время крестьянской войны XVI века.

С другой стороны, торговая политика вовлекла также городские народоправства в отдаленные предприятия и развила страсть к обогащению колониями. Возникли колонии, основанные итальянскими республиками на юго-востоке, в Малой Азии и по берегам Черного моря, немецкими — на востоке в славянских землях, и славянскими, т. е. Новгородом и Псковом, на дальнем северо-востоке. Тогда понадобилось держать армии наемников для колониальных войн, а затем этих наемников употребили и для угнетения самих же горожан. Ради той же цели города стали заключать займы в таких размерах, что они скоро оказали глубоко деморализующее влияние на граждан: города становились данниками и нередко послушными орудиями в руках нескольких своих капиталистов. Попасть во власть становилось очень выгодно, и внутренние усобицы разрастались все в больших размерах при каждых выборах, во время которых главную роль играла колониальная политика в интересах немногих фамилий. Разделение между богатыми и бедными, между «лучшими» и «худшими» людьми, все расширялось, и в шестнадцатом веке королевская власть нашла в каждом городе готовых союзников и помощников — иногда среди «фамилий», борющихся за власть, а очень часто и среди бедняков, которым она обещала смирить богатых.

Была, однако, еще одна причина упадка коммунальных учреждений, глубже лежавшая, чем все остальные. История средневековых городов представляет один из наиболее поразительных примеров могущественного влияния идей и основных начал, признаваемых людьми , на судьбы человечества. Равным образом она учит нас также тому, что при коренном изменении в руководящих идеях общества получаются совершенно новые результаты, изменяющие жизнь в новом направлении. Вера в свои силы и федерализм; признание свободы и самоуправления за каждою отдельною группою и вообще построение политического тела от простого к сложному — таковы были руководящие мысли одиннадцатого века. Но с того времени понятия подверглись полному изменению. Ученые законники (легисты), изучавшие римское право, и правители церкви, тесно сплотившиеся со времени Иннокентия III, успели парализовать идею, — античную греческую идею свободы и федерации, — которая преобладала в эпоху освобождения городов и легла сперва в основание этих республик.

В течение двух или трех столетий, законники и духовенство стали учить с амвона, с университетской кафедры и в судах, что спасение людей лежит в сильно централизованном государстве, подчиненном полубожеской власти одного, или немногих [285]; что один человек может и долженбыть спасителем общества, и во имя общественного спасения он может совершать любое насилие: жечь людей на кострах, убивать их медленной смертью в неописуемых пытках, повергать целые области в самую отчаянную нищету. При этом они не скупились на наглядные уроки в крупных размерах, и с неслыханной жестокостью давали эти уроки везде, куда лишь могли проникнуть меч короля или костер церкви. Вследствие этих учений и соответственных примеров, постоянно повторяемых и насильственно внедряемых в общественное сознание под сенью веры, власти и того, что считалось наукой, самые умы людей начали принимать новый склад. Граждане начали находить, что никакая власть не может быть чрезмерной, никакое постепенное убийство — чересчур жестоким, если дело идет об «общественной безопасности». И при этом новом направлении умов, при этой новой вере в силу единого правителя, древнее федеральное начало теряло свою силу, а вместе с ним вымер и созидательный гений масс. Римская идея победила, и при таких обстоятельствах централизованные военные государства нашли себе в городах готовую добычу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)