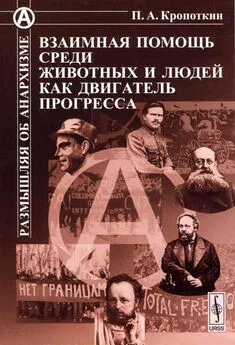

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-01701-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Описания жизни по берегам этих временных озер, данные Шиллингсом, и его замечательные фотографии, — часть которых он снимал ночью, при помощи света внезапной вспышки, — поразительны, так как показывают, какие громадные количества разнообразных животных собираются в этих местах, и как, только благодаря бдительности и осторожности своих разведчиков и сторожей им удается подойти стадами к водопою и напиться ночью, не будучи разорваны собирающимися сюда же львами. Начиная с заката солнца вплоть до следующего утра, к озеру подлетают и подходят на водопой сотни тысяч различных птиц и самые разнообразные породы млекопитающих. Любопытно, что в свои первые экспедиции Шиллингс видел, что львы охотятся сворою, и то же видно на его ночных фотографиях. На одной из них видны три льва, кравшиеся к добыче. Лично Шиллингс не видал больше семи львов вместе (стр. 133); но как только один лев рычал ночью, ему почти немедленно откликалось несколько других. И когда на берегу одного временного озера, где собралось очень много всяких животных, после того как Шиллингс наслушался за ночь рычания многих львов, он стал разбирать утром их следы, «я убедился, — пишет он, — по найденным следам, что по крайней мере тридцать львов поселились в то время в этом месте» (стр. 132). «Один уважаемый английский наблюдатель, — говорит он (стр. 345), — видел однажды двадцать семь львов вместе». Сходиться по несколько для охоты было для львов обычным делом в то время, когда Шиллингс совершал свои экспедиции.

То обстоятельство, что животные отличались большею общительностью, когда человек меньше охотился за ними, подтверждается многими фактами, из которых видно, что те животные, которые теперь живут в одиночку, в странах, обитаемых человеком, продолжают жить стадами в незаселенных областях. Так, на безводных, пустынных плоскогорьях северного Тибета Пржевальский нашел медведей, живущих сообществами. Он упоминает о многочисленных «стадах яков, куланов, антилоп и даже медведей». Последние, — говорит он, — питаются чрезвычайно многочисленными небольшими грызунами и распложаются в таких количествах, что, «как уверяли меня туземцы, они находили по 100–150 медведей, спящих в одной пещере» (Годовой «Отчет Русского Геогр. Общества», за 1885 год, стр. 11). Во времена Скоресби, т. е. в двадцатых годах девятнадцатого века, белые медведи были так многочисленны и жили такими большими стадами, что Скоресби (хороший наблюдатель) сравнивал их со стадами овец. Зайцы (Lepus Lehmani) живут большими сообществами на Закаспийской территории (N. Zarudnyi, «Recherches zoologiques dans la contrée Transcaspienne», в «Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou», 1889, 4). Маленькие калифорнские лисицы, живущие, по словам Е. С. Holden'a, возле Ликской обсерватории «на смешанной диете из туземных ягод и цыплят астрономов» («Nature», ноябрь, 5, 1891), по-видимому, также отличаются большой общительностью. Даже львы, как мы видели в предыдущем Приложении, охотятся обществами в дикой еще части Экваториальной Африки.

Некоторые очень интересные примеры любви животных к обществу были даны в работе С. L. Cornish'a («Animals at Work and Play», London, 1896), Все животные, по справедливому замечанию этого автора, ненавидят одиночество. Он дает также несколько забавных примеров, рисующих обычай сурков ставить часовых. Этот обычай настолько укоренился среди них, что они ставят часового даже в Лондонском зоологическом саду и в Парижском Jardin dAcclimatisation (стр. 46).

Профессор Кесслер был совершенно прав, указывая, что молодые выводки птиц, вследствие нахождения вместе осенью, развивают в себе чувства общительности.

Cornish («Animals at Work and Play») дал несколько примеров игр среди молодых млекопитающих, как например, ягнят, которые до страсти любят играть во «Все за мной» и в «Я — хозяин дома» (я тоже видел не раз эту игру в Англии), а также их страсть к скачкам с препятствиями. Молодые лани любят играть в «Лови меня», причем толчок дается мордочкой. Кроме того, массу примеров таких игр у животных можно найти в превосходной работе Karl Gross'a, «The Play of Animals» («Игры животных»).

Из работы проф. Эдуарда Беккари, итальянского ботаника, странствовавшего в Сараваке (Борнео), видно, что местные дикари жестоко истребляют оранг-утанов при помощи своих тонких ядовитых стрел, выдуваемых через длинную трубку, человеком, спрятанным в засаду. Немудрено, что при таких условиях оранг-утаны предпочитают вести одинокую жизнь, но есть факты, указывающие на то, что прежде оранг-утаны не были чужды общительности, так как, даже теперь, они собираются иногда небольшими группами, когда поспеет фрукт дуриана . «Лучшая пора для охоты за орангутанами, — пишет Беккари, — это когда фрукт созреет. Тогда их легко находить по пяти, шести, или более, на одном дереве. В ту пору, когда я был в Маропе, маи (т. е. оранг-утаны) бродили по лесам в поисках за пищею, и не легко было найти их, особенно нескольких вместе. Все-таки я видел восьмерых в один день, из них четырех — на одном дереве». Даже разновидность тяпинг , которой меньше, чем разновидности касса , появляется группами, и даяки говорят, что многие из первых видны бывают около сел, когда поспеет дуриан («Странствование в больших лесах Борнео», англ. издание, стр. 204).

Беккари видел также множество их гнезд, или логовищ. «Слово гнездо, — пишет он, — совершенно приложимо к их постелям или местам для отдыха, которые они приготовляют себе на деревьях, в тех местах, где селятся на время. Они делают логовище из ветвей, наломанных у данного дерева и сложенных в том месте, где это дерево широко разветвляется надвое. Не видно никакой попытки хорошенько убрать эти ветви или сделать навес. Просто сделана платформа, на которую животное может лечь. Гнезда оранг-утанов, которые я видел, очевидно, были для одной особы. Быть может, пара и строит себе более удобное логовище, но я не нашел ничего, указывающего на домашние привычки у этих обезьян» (стр. 143). Впрочем, для своих фуражировок оранг-утаны иногда сходятся по несколько.

Hudson, в превосходной своей книге, «Naturalist on the La Plata» (глава III), приводит очень любопытные сведения о внезапном размножении вида мышей и о последствиях этой «волны жизни».

«Летние месяцы в 1872 и 1873 году, — пишет он, — отличались обилием солнечного света и частыми, кратковременными дождями, так что в диких цветах не было недостатка, как это бывало большею частью в предыдущие годы». Сезон был очень благоприятен для мышей, и «эти плодовитые маленькие создания вскоре появились в таком изобилии, что собаки и коты питались почти исключительно ими. Лисицы, ласки и опоссумы питались ими до пресыщения; даже насекомоядный броненосец (armadillo) принялся за охоту за мышами. Домашняя птица превратилась в хищную», а «желтые тираны» (Pitangus) и кукушки Guira охотились исключительно за мышами. «Осенью появилось бесчисленнее количество аистов и короткоухих филинов, с целью участвовать в общем пире. Вслед за тем наступила зима, с продолжительной засухой; сухая трава была съедена или обратилась в пыль, и мыши, лишенные убежища и пищи, начали вымирать. Коты возвратились по домам; странствующий вид короткоухих филинов улетел; а маленькие, прячущиеся по норам филины отощали до того, что едва могли летать и „весь день держались вблизи жилищ, надеясь поживиться каким-нибудь случайным куском“. В ту же самую зиму погибло невероятное количество овец и рогатого скота, в течение одного холодного месяца, следовавшего за засухой. Что же касается до мышей, то, по словам Hudson'a, „после этого великого истребления едва осталось самое небольшое количество мышей, выживших все невзгоды, чтобы продолжить вид“.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)