Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие

- Название:Введение в когитологию: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034785-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие нацеливает на изучение основных понятий о языке, сформировавшихся в недрах философии и теоретической лингвистики. Основная цель курса – ориентация начинающих и продвинутых гуманитариев на творческое переосмысление общих методологических проблем в исследовании языка и речи, на усвоение основ когитологии как нового направления, зародившегося на стыке философии и лингвистики.

Для студентов и бакалавров гуманитарных специальностей.

Введение в когитологию: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Аналогичные процессы протекают на уровне предложений, в которых слова подтверждают свое стереотипное семантическое качество (собственное значение) или изменяют его, ср.:

(1) Он следуетза мной (= «идет следом»);

(2) Поезд следуетдо станции… (= «едет до…»);

(3) Из сказанного следует… (= «вытекает вывод»).

Самая низкая степень синкретизма между формой и семантикой наблюдается в примере (1), хотя в этимологическом аспекте их слияние было более прочным, ср. следовать за кем-либо = «идти след в след за кем-либо».

В примерах (2) и (3) собственное значение глагола-предиката следует становится формой слова – его мотивационным признаком, который пока еще проявляется, дает о себе знать, ср. (2) следует до … = «идет, едет вслед за предыдущим поездом»); (3) следует из … = «является следствием, потому что заключает предшествующую речь; вывод начинается сразу (следом) за сказанным».

Изменения первичных словарных значений у слов происходит в контексте благодаря синтетическому единству отдельных словарных единиц, например, слово плюс предлог, ср. следует за; следует до; из…следует. Единение синтетического порядка у словарных единиц в речевом контексте не следует путать с их неконгруентными синтагматическими отношениями аналитического порядка, например, с субстантивно-наречными, атрибутивно-глагольными.

Явление синкретизма охватывает не только форму и значение отдельной языковой единицы, придавая ей целостность, или целокупность. Оно распространяется в виде синтеза, как более слабой стадии слияния, также на формы и значения нескольких языковых единиц, вступающих друг с другом в синтагматические отношения. Прежде всего, это возникновение сложных словообразовательных конструкций как нормативного, так и окказионального порядка, ср.: первобытный, водонагреватель; листопадный, кабычегоневышлисты . Здесь наблюдается формальное и семантическое стяжение компонентного состава сложных слов.

Субъектно-предикатные и предикатно-объектные (субстантивно-глагольные) отношения в языке могут обнаруживать глубинную семантическую связь друг с другом, несмотря на их аналитическое представление в синтаксической структуре, ср.:

(а) Птицы летают низко;

(б) Петя вскопал грядку лопатой.

В предложении (а) сочетание птицы летают построено на потенциально-актуальном тождестве, которое синтезирует семантические структуры именного субъекта и глагольного предиката; этим тождеством является общий признак «передвижение по воздуху с помощью крыльев», в первом случае как одна из самых частотных возможностей, во втором – как реализация.

В примере (б) в сочетании вскопал грядку лопатой наблюдается двойной семантический синтез глагола предиката вскопал с именными объектами, а именно с прямым – грядку и с косвенным инструментальным – лопатой. Глагол-предикат предполагает наличие своих актуальных объектов на синтаксической поверхности благодаря тому, что эти признаки уже содержатся потенциально в его семантической структуре.

Аналитические конструкции могут быть свернуты в речи до уровня одной единицы (случай поверхностного синтаксического и одновременно глубинного семантико-синтаксического синтетизма), ср. Когда пришли на место, обнаружилось, что..; Говорят, что он проиграл… где глаголы-предикаты пришли и говорят имплицитно включают в свои семантические структуры соответствующие субъекты, ср. мы, люди.

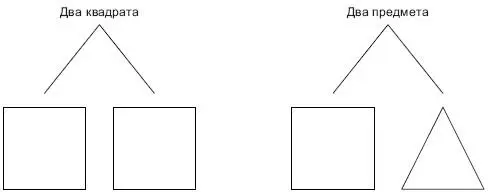

Самыми синтетическими наименованиями в языке являются числительные, ср. два, три, четыре. Их обозначаемое абстрактно и практически неотделимо от означающего. При ближайшем рассмотрении семиотического отношения числительных обнаруживаем одну важную закономерность: числительные соотносятся с родом, а не с видом; иначе говоря, они выступают в функции знаков класса предметов,т. е. синтезируют все предполагаемые предметы в одну субстанциальную категорию; они не могут «расчленять» предметный мир на виды, подвиды и т. п. (рис. 6).

Рис. 6

Нельзя с помощью числительного два обозначить два неоднородных предмета как совокупность, например, два – «квадрат» и «треугольник». Поэтому уравнение 2 = 1 + 1 или арифметическое действие 1 + 1 = 2 не является для лингвиста правильным в случае «неоднородного» семиотического отношения «имен числительных», ср. «один» (квадрат) + «один» треугольник # (не равно) «два» (квадрата и треугольника), потому что «два» (квадрата и треугольника) будет четыре предмета – два однородных предмета, относящихся к одному классу, и два однородных предмета, относящихся к другому классу. Примеры доказывают, что вектор синтеза направлен на род, тогда как вектор анализа указывает на вид.

Возвращаясь к проблеме методологии, следует отметить, что превалирование аналитического подхода над синтетическим объясняется объективным положением дел: сознание и язык дискретны, потому что сама действительность предметно дискретна; дискретен и мыслящий субъект – он часть мироздания; действительность аналитична, поэтому аналитичны сознание и язык; отсюда аналитичны по характеру и методы анализа. Однако относительное синтетическое целое всегда предшествует анализу. Необходимо стремиться к тому, чтобы всякий анализ завершался синтезом. При этом следует отметить, что в языкознании «наанализировано» намного больше, чем «просинтезировано».

Естественно, что анализ анализу рознь, как и синтез синтезу. К примеру, демонтаж автомобиля, т. е. разложение его на части, это не то же самое, что обработка растущего дерева, предполагающая его разделение на части. Автомобиль – это совокупность частей, сложенных по заранее готовой и знакомой схеме. Из частей автомобиля механик может снова собрать автомобиль. В данном примере синтетическое целое превращается в аналитические части и потом снова собирается в то же самое синтетическое целое. При этом предполагается, что это синтезированное целое возвращает себе первоначальное предназначение – способность выполнять функцию транспортного средства. В отличие от автомобиля, дерево делится на части не по схеме, которая полностью соответствовала бы природе дерева. В случае с «анализом дерева» присутствует такая совокупность действий по разделению целого на части, которая полностью подчинена целям и задачам активного субъекта (лесоруба, деревообработчика), ср. дерево сначала пилят у основания (комля), потом валят, срубают ветки, шкурят (снимают кору) и др. Наши обыденные представления о «дереве» как предмете обычно укладываются в его составные части, такие как «комель», «ствол», «верхушка», «ветки», «листья» или «хвоя». Если мы попробуем по аналогии с автомобилем собрать разделенное на части дерево в нечто целое, это будет уже не дерево, а всего лишь его подобие – мертвое, нефункционирующее. Почему? Потому, что разделяли мы его на части не по природной, а по конвенциональной схеме, которая не позволит нам вернуть его в первоначальное состояние (возродить к жизни). Как известно, наиболее далеко в изучении живой природы продвинулась физиологическая наука. На основании ее достижений медицина уже способна заменить некоторые органы человеческого тела, в частности сердце, сохраняя жизнь человеку. Однако, такую тонкую «материю» как «душу» человека медицина не в состоянии трансплантировать. Расчленять «невидимое» и собирать его воедино человек пока не научился.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: