Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие

- Название:Введение в когитологию: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034785-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие нацеливает на изучение основных понятий о языке, сформировавшихся в недрах философии и теоретической лингвистики. Основная цель курса – ориентация начинающих и продвинутых гуманитариев на творческое переосмысление общих методологических проблем в исследовании языка и речи, на усвоение основ когитологии как нового направления, зародившегося на стыке философии и лингвистики.

Для студентов и бакалавров гуманитарных специальностей.

Введение в когитологию: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Аналогичным образом лингвистика научилась расчленять видимую часть слова на звуки, фонемы, номинационные признаки, словообразовательные элементы. Невидимую же, «подводную» часть слова, а именно его значение, лингвисты расчленяют гипотетически, почти наугад, пользуясь языковой интуицией или так называемыми эмпирическими методами. Единственной верификацией таких методов является повторяемость семантических признаков слова в ряде контекстов, в которых это слово реализуется, ср. идти по коридору; идти по улице (где идти = «шагать»). Реккурентность семантического признака не свидетельствует, однако, о том, что данный признак является имманентным признаком слова, т. е. присущ ему постоянно, ср. идти по следу (= «преследовать»), идти по курсу (= «ориентироваться»), а также, идти своим путем (= «прокладывать свою дорогу в жизни»), идти против воли родителей (= «делать что-то вопреки воли родителей»), идти на пользу (= «быть полезным»).

На вопрос, как могут в одном слове, под одной и той же фонетической крышей уживаться несколько значений, порой не имеющих явной родственной связи друг с другом, лингвистика находит окольный ответ – это явление многозначности, или полисемии. Единство слова в плане значения, говоря образно, лопнуло по швам. Утверждение того, что перед нами «одно и то же слово», мотивировано тем, что данная языковая многозначная единица имеет единую звуковую оболочку. Правда, это единство растворяется во множестве грамматических форм, ср. идти, шли, шел и их вариантов, ср. войти, пойти, зайти. Однако никому не приходит в голову вести речь об одном и том же слове в случае, если словесные формы не имеют ничего общего в звучании, но обладают одинаковыми или тождественными значениями, ср. шагать, ходить, ступать, течь (ср. кровь идет). Разлад в понимание единства словесной формы и единства слова вносят также явления супплетивизма в языке, ср. я – меня; хорошо – лучше, много – больше. Лингвистика утверждает, что это парные формы одного и того же слова, образованные от разных основ. Логика таких рассуждений вызовет улыбку, если мы попытаемся примерить ее к предметной действительности, заявив, например, что два стула, имеющие разную конфигурацию, это один и тот же предмет.

Еще большие сомнения вызывают лингвистические обороты, давно ставшие шаблонными, ср. значения слова, содержание сло ва. Во-первых, значение и содержание – это термины, отражающие разные концептуальные подходы, которые трудно уровнять или примирить. Во-вторых, подспудно подразумевается, что значение или содержание – это какие-то идеальные состояния слова, находящиеся внутри него. Если принять эту точку зрения, значит, согласиться с тем, что мы имеем дело не с лингвистической метафорой, как и во многих других случаях (ср. язык обозначает, язык выражает), а с действительным положением дел – есть слова, внутри которых локализованы значения или содержательные признаки. Соответственно есть язык, который обозначает и выражает. А что тогда делает мыслящий и говорящий субъект, который пользуется языком как средством общения? Может быть, все-таки обозначает и выражает субъект с помощью языка, а не сам язык? На каких основаниях действия субъекта приписываются инструменту? Понимать лингвистические обороты в буквальном, а не в метафорическом смысле, – это все равно, что руководствоваться прямым толкованием переносных значений слов, ср. сердце радуется (= *улыбается, смеется, скачет от восторга); сыпать соль на раны (= * взять солонку или пачку соли и щепотками посыпать открытые раны на теле). Любой нормальный человек скажет по этому поводу – это или шутка, или полная деградация умственных способностей человека. Никто не говорит, правда, о девальвации лингвистических высказываний.

Членение целого на структурные части во многих случаях осуществляется не в соответствии, а вопреки природе предмета, «на ощупь», «методом проб и ошибок», без учета его закономерного, объективного функционирования «для себя», и, возможно, «для другого объекта», а не «для субъекта». Нарушается принцип объективного детерминизма – согласованности предмета с окружающим миром без конфликта, без разрушительного антагонизма.

Таким образом, любое исследование можно сделать наиболее доказательным только в том случае, если анализировать и синтезировать объект по единой схеме или единой модели. Такое единство будет практически ценным и целесообразным как в случае с «автомобилем», т. е. с артефактом. Выход анализа и синтеза на единую модель станет теоретически ценным достижением только тогда, когда это не будет направлено против природы объекта познания, т. е., когда анализ и синтез будут ориентированы на «живое», динамическое состояние исследуемого объекта.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что в лингвистической методологии речь должна быть первичным объектом исследования, а язык – вторичным.

В связи с вышеизложенным возникает вопрос: можно ли, проводя динамический анализ, вычленить часть из целого как такового лишь на основании функциональной и конфигурационной автономии этой части, т. е. на базе тех главных признаков, которые отличают эту часть от других частей? – Вычленение части из целого по автономной конфигурации и функции – это безусловное(необусловленное) вычленение.Такой анализ, конечно, является ограниченным (рис. 7).

Рис. 7

Здесь стороны четырехугольника символизируют не только конфигурацию его как предмета, но и стороны его «отсечения» от других частей целого. Здесь четырехугольник представляет часть какого-то предмета без показа своих детерминирующих и детерминируемых связей с другими частями целого.

Часть соотносится с целым только посредством других составных частей целого, а также посредством своих собственных частей (рис. 8).

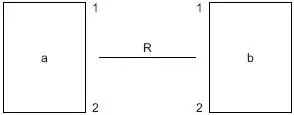

2 2 Рис. 8

Здесь (а) соотносится (R) с (b) посредством одной из своих частей (сторон) – 1а2, точно так же (b) соотносится с (а) посредством 1b2.

Полную формулу соотношения как тождества можно записать следующим образом: aRb = (1a2) R (1b2).

Следует сказать, что (а) как часть (1а2) обусловлена (>) реляцией к (b), или (1b2), ср. a > (1a2) R (1b2).

Отсюда: a < aRb; b < bRa, где (а) как относительно целое подразумевает, или обусловливает (<), свое отношение (R) к (b), т. е. предполагает всю реляцию, включая себя (aRb). Аналогичную интерпретацию имеет (b).

Следует уточнить, что часть целого вступает в отношение с другими частями целого или посредством одной своей (задействованной) части, или посредством некоторых своих частей, или посредством всех своих частей. Конечно, понятие «весь» здесь должно восприниматься как относительное. Само отношение (R) может быть охарактеризовано в общих чертах как каузальное, или причинно-следственное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: