Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие

- Название:Введение в когитологию: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034785-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие нацеливает на изучение основных понятий о языке, сформировавшихся в недрах философии и теоретической лингвистики. Основная цель курса – ориентация начинающих и продвинутых гуманитариев на творческое переосмысление общих методологических проблем в исследовании языка и речи, на усвоение основ когитологии как нового направления, зародившегося на стыке философии и лингвистики.

Для студентов и бакалавров гуманитарных специальностей.

Введение в когитологию: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

(9) лошадь + лошадь + лошадь = много лошадей = табун(видовое имя совокупного множества определенно ассоциируемых предметов, ср. табун[лошадей]).

(10) корова + корова + корова = множество коров = стадо(коров). Здесь имя собирательного множества выступает как обозначение совокупности предметов, принадлежащих к одному виду.

(11) коровы + овцы + козы = стадо(животных). Здесь стадо– родовое имя, соотнесенное с разновидовыми множествами. Слово именует объединяющее понятие.

Примеры показывают, что языковая объективация реально-онтологической действительности, отражаемой сознанием, осуществляется как с помощью видовых, так и родовых имен. Причем границы между родовыми и видовыми именами могут стираться на уровне отдельных, синтетических наименований. Само появление и присутствие видовых и родовых имен в языке и их использование в речи свидетельствует о креативности языкового сознания и речевого мышления. В исторической ретроспективе в ходе своего развития язык сформировал специальные средства презентации определенных «форм сознания». В репрезентативной перспективе мышление использует активно и вариативно данные сформировавшиеся ресурсы языка для обозначения однопорядковых или разнопорядковых явлений в пределах стереотипных форм сознания, выражая таким способом внешний объективный и внутренний субъективный мир в их единстве.

Репрезентативные аспекты проблемы анализа и синтеза ярко проявляются на синтаксическом уровне, в субъектно-предикатных отношениях. Здесь мы видим, как унифицирующая функция субъектного имени разрушается глаголом-предикатом, ср. Мальчик спит. Мальчик говорит. Спящий мальчик # Говорящий мальчик.

В субъектно-предикатном отношении скрыты две функции – идентификации и определения, ср. Мальчик спит – Это мальчик. Это спящий мальчик. Предложение соотносится с двумя субъектами:

(1) субъектом суждения, который осуществляет идентифицирующую функцию (= подбирает имя предмету, которое подлежит предицированию, устанавливает принадлежность имени к роду и виду);

(2) субъектом квазидействия или действия, ср. Мальчик спит. Мальчик говорит.

Субъектное имя соединяет, синтезирует, таким образом, предмет в единстве его признаков и свойств, а глагольный предикат разъединяет, анализирует. Имя само по себе до акта предицирования синтезировало результаты анализа. Предицирование – это выделение из множества признаков или свойств одного признака или свойства. Следует заметить, что предикат, выполняющий аналитическую функцию по отношению к субъекту, одновременно синтезирует. Выделяя в целом часть, он соединяет целое с частью, ср. Мальчик говорит (= Это мальчик / «мальчик» как целое/; Это говорящий мальчик / «мальчик» как часть). Предикат уподобляет целое части.

Предикат, связанный с объектом, может также сузить целый объектный предмет до части, ср. Мальчик чистит яблоко (срезает кожуру с яблока). Сам глагол-предикат, сталкиваясь с объектом, часто сужает свою семантику, модифицируя обозначаемое действие, ср. чистит (яблоко) – срезает (кожуру); ест (суп) – хлебает (суп).

Как субъектные, так и объектные имена соотносятся на уровне языкового сознания с целыми предметами, но на уровне речевого мышления, вступая в отношения предицирования, они обозначают лишь части названных предметов.

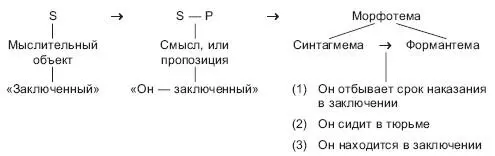

Коммуникативный акт в целом не мыслим без перехода синтеза в анализ и наоборот. Для говорящего субъекта, например, существует исходный смысл и различные возможности его реализации. Смысл – синтез, реализация – анализ, т. е. разложение смысла на составляющие. Как было показано выше, в реализации участвуют речевые единицы предикативного порядка. Язык – не набор языковых и речевых средств. Язык – это система мыследействий субъекта, реализующаяся в форме речи с различным составом вербальных средств, ср.:

Здесь S – субъект как тематический исход мысли. То, что «подлежит» определению, толкованию (ср. подлежащее);

S – P – субъектно-предикатное отношение, или отношение предицирования. То, что сообщает, «сказывает» о признаке субъекта (ср. сказуемое);

Морфотема – единство, синтез линейной семантической структуры (синтагмемы) и формантемы (совокупности грамматических и номинативных признаков);

(1), (2), (3) – вербальные варианты объективации и репрезентации анализируемой, развертывающейся мысли.

Мыслительным (смысловым) объектом может стать любой предмет, в котором синтезировано субъектное отношение к нему. Мыслительный объект может быть развернут не в один, а несколько смыслов, ср.:

СТОЛ: (1) «предмет мебели» (купить, привезти, поставить);

(2) «рабочее место» (сидеть, писать, чертить);

(3) «место приема пищи и праздничных мероприятий» (есть, угощать, пить, общаться, петь и др.);

(4) «место локализации других предметов» (книги, компьютер, ручки, карандаши и др.).

Процессы синтеза и анализа неотделимы от процессов развития языковых систем. То, что на ранней стадии развития языка было предложением, становится позднее словом и наоборот.

Синтезирование предложения в слово, возможно, проходило несколькими путями.

1) Как анализ или начало анализа, когда из предложения вычленялся один компонент, а все остальные компоненты элиминировались, ср. Наступила весна – Весна. Пошел дождь – Дождь.

2) Когда из предложения отдельные элементы объединялись в искусственные образования типа аббривиатур, а остальные элементы опускались. Такой прием обычно используется в публицистике и поэзии, ср. Это симуляция бурной деятельности – Сибурде. Кабы чего не вышло – Кабычего-невышлисты (Е. Евтушенко).

3) Когда предложение получает синтетическое наименование, синонимическое по характеру, но не повторяет ни одного элемента исходного предложения. Такое наименование-слово становится знаком предложения. Эта тенденция с успехом реализуется в терминообразовании, когда описательная дефиниция превращается в цельнооформленный латинизированный термин, ср. Понятие, выражаемое конструкцией, оформленной интонационно и синтаксически, называется значением предложения – Пропозиция. Понятие, обозначаемое отдельным, словом называется значением слова – Семема.

2.3. Логическое тождество и речемыслительное отождествление

Молчу и говорю одновременно.

В молчании – слово.

В слове – тишина.

Закон тождества – это аксиома для логиков и излюбленная тема философов. Вспомним, что было сказано о тождестве мыслителями предшествующих столетий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: