Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие

- Название:Введение в когитологию: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034785-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие нацеливает на изучение основных понятий о языке, сформировавшихся в недрах философии и теоретической лингвистики. Основная цель курса – ориентация начинающих и продвинутых гуманитариев на творческое переосмысление общих методологических проблем в исследовании языка и речи, на усвоение основ когитологии как нового направления, зародившегося на стыке философии и лингвистики.

Для студентов и бакалавров гуманитарных специальностей.

Введение в когитологию: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

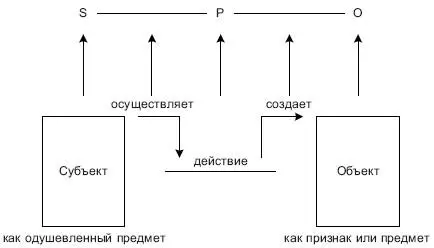

Рис. 9

Ср. X чистит Y.

Данное предложение объективирует следующую ситуацию: X «осуществляет» действие (= «чистку»), направленное на видоизменение Y-ка. В результате данного действия Y получает новое качество – становится «чистым». Здесь в функции связующего звена между субъектом и действием выступает релятор «осуществляет», а между действием и объектом связующим звеном становится релятор «создает».

Понимание посредством языкового знака не ограничивается, а регулируется знаковым значением. С. Эмпирик, заявляя, что познание предметов действительности осуществляется не по их природе, а по способу их познания,т. е. по тому, как мы видим предмет, а не по тому, каков он есть на самом деле [46, 138], опирался главным образом на язык. Понимание с помощью языка действительно не может быть полностью свободным от языкового инструментария. Вербально обусловленное видение предмета, а именно, его понятийного образа, заложено в значении языкового знака. Оно зависит также от сложившейся, социально детерминированной привычки соотносить данный знак с соответствующим объектом. Эти два фактора и обеспечивают понимание. Незнание знакового значения и нарушение семиотической конвенции неизбежно приведет не только к «злоупотреблению языком», но и к трудностям понимания.

В понимании следовало бы выделять несколько этапов. На первом этапе осуществляется предпонимание,на втором достигается собственно понимание.Для читателя или слушателя предпониманием будет не наложение понятийного образа на действительность как для говорящего, а расшифровка речевого произведения, которая подразумевает поиск речемыслительного соответствия в собственном сознании и сравнение понимаемого с чем-то аналогичным, ранее усвоенным.Заключительное понимание написанного (прочитанного) или сказанного (услышанного) в данном случае есть результат сравнения.

Следует учитывать, что объектом понимания для читателя является текст с определенной, более или менее высокой степенью историчности. Понимание «однажды написанного» текста зависит от изменяющихся социальных условий, которые часто затемняют исторически обусловленную действительность, знаком которой и является данный текст. Автор особым образом формировал обозначаемую действительность, вкладывал в нее свое понимание, представляя ее с помощью данного текста. Читатель не всегда в состоянии верифицировать оречевленную действительность.Он часто передоверяется автору. Поскольку действительность обозначаемая и действительность выражаемая могут быть нетождественными, а главное внимание читателя направлено на экспликацию смысла выражаемой действительности, то читатель в лучшем случае приблизится к пониманию, которое вложил в текст автор, т. е. к пониманию выражаемой действительности и вряд ли выйдет на адекватное понимание обозначаемой действительности. Только косвенным образом читатель может судить о той действительности, о которой ведется речь, если он ранее не был знаком с нею (ничего не знал о ней). В таком случае он просто вынужден принимать повествуемое на веру.

Пониманию слушателя подлежит:

(1) речевая действительность как интеграция языковых значений и концептуальных понятий и представление их в линейной последовательности;

(2) реальная (обозначаемая) действительность.

В акте устной коммуникации вопрос слушателя, нацеленный на достижение понимания сказанного говорящим, – это попытка установить степень согласованности между сказанным (услышанным) и первым вариантом понимания,который, на взгляд слушающего, не является точным или правильным. Относительно полное понимание есть устранение асимметрии между содержанием сказанного и первоначальным вариантом понимания. Понимание в перспективе слушающего – это стремление к тождеству,единообразию, к общему мыслительному знаменателю содержания речевого произведения и результатом его мыслительной обработки в сознании слушающего. Несовпадение исходного и ассоциируемого мыслительного содержания порождает сомнение. Сомнение как проявление непонимания или недопонимания провоцирует вопрос, вопрос детерминирует ответ.

Понимание со стороны слушателя-коммуниканта целесообразно рассматривать как решение проблемы и предсказуемость последующих действий субъекта,а также выражение адекватной реакции на его высказываниеи другие действия. Возможно, имея в виду данный факт, Л. Витгенштейн говорил, что «выражение 'он понимает' должно включать в себя нечто большее».

Внимание читателя и слушателя нацелено как на отдельные слова, так и на более крупные по структуре речевые единицы – словосочетания, предложения. Понять словоозначает знать, что оно представляет собой в системе языка и что обозначает на уровне речи.Понять слово означает знать, к какому экстралингвистическому объекту отсылает данное слово и какую микроструктуру (внутреннее устройство, внешний вид и др.) имеет этот объект, а также с какими другими объектами соотносится данный объект. Связь между предметами говорящий устанавливает и определяет не обязательно в согласии с объективным положением дел. Вот почему для понимания речи основной упор делается на реляторную структуру, явно выраженную в предикатных отношениях, но главным образом на явно невыраженную, имплицитную.

Понимание высказывания связано со знанием его пресуппозиции,ср. высказывание «Открой окно!» слушающий понимает, потому что знает или предполагает, что 'окно закрыто'; при актуализации противоположной пресуппозиции, а именно, 'окно открыто', данное высказывание не будет иметь места или слушающий осознает, что говорящий неадекватно оценил ситуацию. «Понимать предложение – значит понимать язык. Понимать язык – значит владеть некой техникой» [10, 336]. Данное понимание обеспечено знанием семиотических отношений, в которые вступают слова, и правилами их нормативного сочетания в речевой цепи. Понимание в перспективе слушателя – это перевод чужого высказывания на свой язык, свой идиолект, а в конечном счете – усвоение чужого и самопонимание.

Даже утверждая что-то с помощью речевого произведения, говорящий всего лишь предполагает, допускает, что действительное положение дел обстоит так, а не иначе. Любое допущение предполагает не тождественное представление обозначаемого. Это усугубляет понимание слушающим исходной (реальной) обозначаемой действительности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: