Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие

- Название:Введение в когитологию: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034785-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие нацеливает на изучение основных понятий о языке, сформировавшихся в недрах философии и теоретической лингвистики. Основная цель курса – ориентация начинающих и продвинутых гуманитариев на творческое переосмысление общих методологических проблем в исследовании языка и речи, на усвоение основ когитологии как нового направления, зародившегося на стыке философии и лингвистики.

Для студентов и бакалавров гуманитарных специальностей.

Введение в когитологию: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для адекватного понимания соотношения образа и действительности в акте отождествления с помощью языка и речи необходимо учитывать не только отождествленную, конгруентную часть (А = А), но и часть неконгруентную, «отрицательную»,ср. А = не-А. (Об учете побочных сопутствующих частей говорилось выше.) Называя человека ослом, я не только приписываю ему признаки упрямства и тупости, но и что-то отрицаю, например, его принадлежность к классу животных и к виду ослов. Без этого отрицания метафорический смысл не воспринимался бы слушателем и превратился бы в полную идентификацию осла и человека.

Чем дробнее, детальнее дефиниция (определение, объяснение), тем больше она отягощает понимание.Слишком детализированное представление действительности в речи затрудняет понимание благодаря расширению ассоциативного поля. В какой-то мере отдельное слово в языке более информативно, чем то же самое слово в речи. Не зря Л. Витгенштейн говорил, что «произнесение слова подобно нажатию клавиши на клавиатуре представлений»[10, 226]. Имя на уровне языковой системы идентифицирует предмет в целом. Использование имени в речи в качестве инструмента обозначения обычно сужает его собственные семиотические возможности. Например, имя целого предмета используется для выражения части предмета, ср. Он положил книгу на стол (на стол = «на столешницу»). Даже если слово используется в контексте в совершенно несвойственном ему семиотическом отношении, оно, вторгаясь в чужие референциальные границы, утрачивает частично или полностью свои собственные референциальные границы, ср. богатый стол, адресный стол, диетический стол.

Четкость определения, его «разложимость по полочкам» не всегда способствует быстрому и полному пониманию, потому что не заостряет внимания, не ориентирует читающего или слушающего субъекта на активное поведение. Активность провоцируется иногда нечеткостью изложения проблемы.Реципиент пытается понять и активно перерабатывает материал, адаптирует, излагает его по-своему. (Случай, когда у плохого учителя хорошие ученики.)

Точное описание объекта не предполагает обязательным образом его детализированного, дробного представления. Излишняя конкретизация в изложении уводит читателя или слушателя от однозначного понимания, порождает множество толкований, приводит к противоречиям. Сложность (слагаемость, составность) дефиниторного инструментария вряд ли способствует единому пониманию. В этой связи следует отличать описание природы (устройства) обозначаемого объекта от описания его функциональной нагрузки. Описание устройства несомненно более объемно, чем описание функцонального предназначения. В дефиницию предмета обычно входят как конститутивные и функциональные признаки, так и признаки пространственные, временные, качественные и количественные. Все они объединяются вокруг реляционных признаков – признаков отношений и действий.

Следует отметить, что понятия «знать» и «понимать» тесно связаны друг с другом. Обычно знание является условием понимания,ср. если знаю, то понимаю. Однако предзнание предмета не обязательно и не всегда обеспечивает пониманиетого, что о нем сообщается. К тому же знание может приобретаться в процессе пониманияи перепонимания, когда предмет постепенно осваивается и переосмысливается.

В процессе восприятия реципиент (слушающий или читающий) постоянно идентифицирует объект сообщения с собственными представлениями о нем. Только в этом случае имеет место понимание. Без подобного рода рефлексии нет понимания смысла.

В случае реляции типа «действительность – текст» текст выступает как комплексный знак действительности. Это уже идентификация объекта сообщения не с собственным внутренним, а с окружающим, внешним миром (рис. 10, отношение 2).

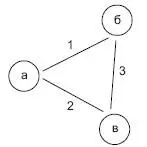

Рис. 10

Здесь (а) – сообщаемый объект;

(б) – внутренний объект как собственное начальное представление о сообщаемом объекте;

(в) – внешний познаваемый объект;

1 – идентификация сообщаемого объекта с внутренним

объектом;

2 – идентификация сообщаемого объекта с внешним

объектом;

3 – идентификация внутреннего объекта с внешним объектом.

Таким образом, слушающий не только идентифицирует (а) и (б), но и (б) и (в), т. е. сопоставляет свой внутренний объект (= собственное первичное представление об объекте), активизированный через отношение (1), с внешним объектом (= познаваемым реальным объектом), который не обязательно совпадает с собственным объектом.

Читатель и слушатель всегда выступают в роли интерпретаторов. Нет сомнений в том, что любая интерпретация сопровождается непониманием, недопониманием или перепониманием.

Понимание в перспективе говорящего

Проекцию образа на действительность (Л. Витгенштейн) следовало бы определить как предпонимание(= первый шаг познания без активной помощи языка), поскольку эта процедура предполагает соотношение сознания и действительности. Пониманиемв этом случае будет результат наложения образа на действительность, который обычно выводится с помощью процедуры сравнения.

Если мы имеем дело с действительностью, обозначаемойс помощью речи, то эта действительность не тождественна действительности, выражаемойс помощью речи, поскольку последняя является продуктом интеграции действительности, объективированнойв речи (например, с помощью какого-то предложения) и обозначаемойдействительности, на которую налагается предложение-знак. Говорящий манипулирует, таким образом, тремя объектами – объективированным объектом, его аналогом – обозначаемым объектом, и выражаемым объектом. Трудности говорения обусловлены недостаточным знанием обозначаемого, неумением налагать объективированное на обозначаемое, некоторой независимостью от говорящего процесса выражения и его результатов.

Так, например, в ходе фатального, уже не зависящего от воли говорящего, или, наоборот, сознательного наложения несовпадающих по содержанию вербальных и концептуальных величин образуются побочные, непрогнозируемые, «блуждающие» смыслы,направляющие мысль в иные ассоциативные планы, отвлекающие ее от целевого семиотического тождества. Данное противоречие может привести как к непониманию, так и к перепониманию. Оно может сознательно использоваться, например, в юмористических высказываниях, вспомним «приколы от Фоменко»:

Не улыбайтесь, я с детства боюсь лошадей (человеческая улыбка скрыто сравнивается с лошадиным оскалом).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: