Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие

- Название:Введение в когитологию: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034785-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие нацеливает на изучение основных понятий о языке, сформировавшихся в недрах философии и теоретической лингвистики. Основная цель курса – ориентация начинающих и продвинутых гуманитариев на творческое переосмысление общих методологических проблем в исследовании языка и речи, на усвоение основ когитологии как нового направления, зародившегося на стыке философии и лингвистики.

Для студентов и бакалавров гуманитарных специальностей.

Введение в когитологию: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1) единич. – мн. ч.: солнце – Sonne, луна – Mond;

2) единств. + мн. ч.: лампа – Lampe, врач – Arzt;

3) единств. или множ., совокуп. – мн. ч.: саранча, моль, мошка;

4) един., совокуп. + мн. ч.: лес – Wald;

5) един., парн. + мн. ч.: Hose, Brille;

6) множ., совокуп. – мн. ч.: обувь, скот, гнус; Vieh, Rind, Laub;

7) множ., совокуп. – мн. ч.: листва, ботва, воронье;

8) множ., совокуп. + мн. ч.: народ – Volk, армия – Armee;

9) множ., опр. кол. предм. + мн. ч.: двойня, тройня;

10) един., составн., опр. кол. част. + мн. ч.: пятерня, шестерня; Drilling, Achtling;

11) индифф. – мн. ч.: вода – Wasser, сметана – Sahne.

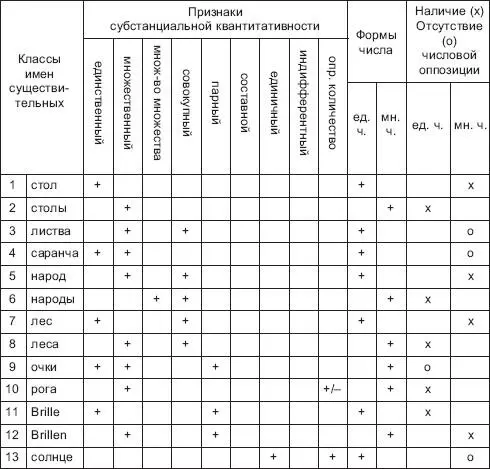

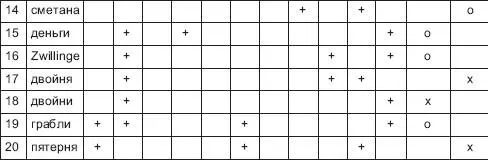

С учетом разновидностей квантитативного признака, наличия или отсутствия числовой оппозиции (+ ед. ч., – ед. ч.) у субстантивной формы русские и немецкие существительные множественного числараспределяются по следующим классам:

1) множ. + ед. ч.: столы – Tische; врачи – Ärzte;

2) един., парн. – ед. ч.: брюки, ворота, очки;

3) множ. опр. кол. предм. (одна пара) + ед. ч.: сапоги, рога, глаза, уши;

4) множ. неопр. кол. (несколько пар или несколько отдельных экземпляров) + ед. ч.: сапоги, рога;

5) един., составн. – ед. ч.: грабли, вилы;

6) множ. множ., совокупн. + ед. ч.: племена – Stämme – народы – Völker;

7) множ., совокуп. – ед. ч.: люди – Leute; деньги; Graupen;

8) множ., парн. (несколько пар) + ед. ч.: Hosen, Brillen;

9) множ., опр. кол. предм. – ед. ч.: Zwillinge, Vierlinge.

Анализ показал, что так называемые «формы единственного числа» имен существительных не подкреплены специальными формантами, ответственными за объективацию признака «один экземпляр; единственный». Если имя существительное в форме «не множественного числа» имеет какой-то формант, то он фиксирует, в первую очередь, принадлежность данного существительного к какому-то признаку морфологического рода, а не числа.

Вывод. Единственное число не имеет своего собственного форманта; существительное в целом (плюс/минус вместе с родовым формантом) семантизируется различными логико-семантическими признаками субстанциальной квантитативности. Только формы множественного числа имен существительных имеют специализированные форманты. Существительные, обладающие морфологическим признаком множественного числа «множество; больше, чем один экземпляр» дополняются и модифицируются параллельно логико-семантическими признаками субстанциальной квантитативности. Представим соотношение логико-семантической субстанциальной квантитативности и морфологической категории числа в табл. 2.

Таблица 2

Взаимодействие признаков «Субстанциальной квантитативности» и «Числа»

В табл. 2: Единственный– представленный одним экземпляром, один.

Множественный– представленный во множестве, в неопределенном количестве; больше, чем один.

Множ-во множества– множество множества; неопределенное количество предметов, объединенных в какие-то пространственно отдаленные множества.

Совокупный– представленный множеством однородных предметов в едином пространстве.

Парный– состоящий из двух однородных частей.

Составной– состоящий из нескольких однородных частей.

Единичный– уникальный, имеющийся в единственном роде.

Индифферентный– безразличный к количеству; не воспринимающийся как множество. Ед. / мн. – формы единственного / множественного числа; Ед. ч. / мн. ч. – оппозитивные признаки морфологической категории числа х – наличие числовой оппозиции; о – отсутствие числовой оппозиции.

Опр. количество– множество, представленное определенным количеством (два и более).

Итак, категория числа в русском языке определяется по наличию или отсутствию числовой оппозиции, ср. стол – столы; но: листва – 0; саранча – 0; очки – 0; грабли – 0.

Кроме того, эта категория сильно отягощена дополнительными квантитативными признаками логико-мыслительного порядка, не учитывать которые просто нельзя, ср. народ (неопределенное множество) – народы (неопределенное множество неопределенного множества); двойня (определенное множество) – двойни (множество определенного множества); брюки (+ парность); сапоги (два сапога или множество сапог); грабли (единственность или множественность + составность с неопределенным количеством частей); пятерня (+ определенное количество составных частей). Подчеркнем, что грамматическая традиция даже не разделяет имена множественной субстантности (предмета во множестве), ср. листва и имена самого множества, ср. груда, стая, толпа.

Примеры подтверждают преимущества и полноту когитологического подхода к освещению традиционных грамматических категорий.

В отличие от объективации, результатом которой является система языковых знаков, репрезентация не «упаковывает»мысль в языковые средства (не интериоризирует, как может показаться на первый взгляд), а наоборот, «распаковывает» мысльс помощью языковых средств (экстериоризирует).

Таким образом, репрезентативный процесс– это использование языковых единиц в качестве носителей мыслительных понятий на базе речи – сцепления и разъединения, синтетического и аналитического использования в коммуникативных актах.

В целом репрезентацию можно представить как экстериоризацию мысли с целью ее моментальной или последующей интериоризации.

Говоря иначе, процесс обозначения мысли с помощью языковых средств последовательно перерастает в результат речевого выражения мысли. Выражение– это интеграция мыслительных понятий и языковых значений.

Итак, объективация – это интериоризация мысли в языке и речи,а репрезентация – экстериоризация мысли с помощью языка и речи.

На этапе репрезентативного оязыковления и оречевления мысль категоризируется в соответствии с возможностями языковой системы и речевого функционирования. Она соотносится с соответствующей морфотемной структурой, а именно:

– проецируется через синтагмему и далее акустемизируется и параллельно морфемизируется словообразовательно, номинационно и грамматически; принимает соответствующую синтаксическую нагрузку;

– сопрягается со смежными формантами и устанавливает ассоциативную связь с неявными в данный момент формантами, т. е. с прообразами потенциальных синтагматических и парадигматических единиц, относящихся к предшествующему контексту или к языковому опыту.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: