Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие

- Название:Введение в когитологию: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034785-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие нацеливает на изучение основных понятий о языке, сформировавшихся в недрах философии и теоретической лингвистики. Основная цель курса – ориентация начинающих и продвинутых гуманитариев на творческое переосмысление общих методологических проблем в исследовании языка и речи, на усвоение основ когитологии как нового направления, зародившегося на стыке философии и лингвистики.

Для студентов и бакалавров гуманитарных специальностей.

Введение в когитологию: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Квалитативность– логико-семантический (логосемный) признак, формирующий представление о субъективно или объективно обусловленном качестве предмета или межпредметного отношения, ср. свирепый, неутомимо, белизна, белый, черно; черновик, белянка.

Квантитативность– логико-семантический (логосемный) признак, формирующий представление о исчисляемости – неисчисляемости предметов и предметных отношений, об определенном или неопределенном количестве, множестве, ср. один, много, большинство, стая, рой, груда; двойня, пятерня, шестерня.

Реляциональность– логико-семантический признак, формирующий представление об отношении логико-мыслительных категорий, ср. анализировать = 'проводить анализ', где 'проводить' = «реляциональность», 'анализ' – «акциентив» (= «акциональный объект»), ср. также: утеплить, согреть = 'осуществить утепление, согревание какого-то объекта' («реляциональность» + «фациентив» + «объектный квалитатив»); размножить = 'совершить размножение, в результате которого создается какое-то объектное множество' («реляциональность» + «объектный квантитатив»).

Акциональность– логико-семантический признак, формирующий представление о действии, воздействии, взаимодействии, ср. читать, чтение, курить, курение.

Трансмотивность– логико-семантический признак, формирующий представление о движении, передвижении, ср. бегать, убегать.

Поссесивность– логико-семантический признак, формирующий представление о принадлежности, обладании, ср. обладать, присвоить.

Функтема– функциональный и/или модификационный признак логико-семантического признака, ср. строитель (« агентивнаясубстанциальность» + мотивемный логосемный признак «акциональность»); каменщик (« агентивнаясубстанциальность» + мотивемный логосемный признак «субстанциальность», функционализированный как « фабрикативность» + ассоциативный, имплицитный логосемный признак «акциональность» + ассоциативный, имплицитный логосемный признак «субстанциальность», функционализированный как «фактитивность»), ср. «тот, кто» (строитель, каменщик) + «создает» (строит, кладет и др.) + «что-то» (= дом, строение) + «из какого-то материала» (= бетона, кирпича и др.).

Контенсема– содержательный признак логико-семантического признака, ср. будильник, скребок, метла, слова отличаются лишь по контенсиональному наполнению их мотивационных акциональных признаков («будить», «скрести», «мести») и признаков базовой номинации («циферблат, и др.», «заточенное лезвие изогнутой формы и др.», «связка прутьев, черенок и др.»).

Темема– синтагмемный компонент, имеющий четырехъярусное строение (структурема – логосема – функтема – контенсема);

аналог исходного, начального звена мысли, ср. столяр – «тот, кто …», нож – «то, с помощью чего…».

Релятема– синтагмемный компонент, имеющий четырехъярусное строение (структурема – логосема – функтема – контенсема); аналог промежуточного или смежного, связующего звена мысли, ср. столяр – «делает»…; нож – «…режет».

Ремема– синтагмемный компонент, имеющий четырехъярусное строение (структурема – логосема – функтема – контенсема); аналог замыкающего, финального звена мысли, ср. столяр – «столы и др…», нож – «что-то: хлеб и др…».

(3) Единицы уровня языкосознания и речемышления

Лингвема– единица языка (языкослово), представляющая собой единство формантемы и синтагмемы, образованное в процессе объективации концептемы, т. е. ее семантизации и формализации; единица языкосознания; в речевом контексте лингвема преобразуется в локутему (= единицу речи). Лингвема – генетический код языка. Это основная единица собственно лингвистического анализа. В лингвеме нет обозначаемого мыслительного понятия, в ней есть лишь объективированное ретроспективное мыслительное понятие, ср. мальчик – логосема: «одушевленная субстанциальность» + номема: «квалитативность: юный возраст» + словообразовательная флексема «муж. р.: – чик» + модификационный признак логосемы (= функтема) «муж. пол» + нулевая грамматическая флексема «единственное число: – ш» + логосема «исчисляемость: единственность: один» + соответствующая контенсема «ребенок, подросток и др.».

Локутема– речемыслительная единица (речеслово); речемысль или актуальная интегратема лингвемы, части концептемы, регламентируемая коммуникемой (см. также выше). Это основная единица лингво-коммуникативного анализа, ср. Официантмедленно шел по залу, переваливаясь с боку на бок словно утка, где официант = «человек, работающий в ресторане (это лингвемная часть), который является полным, грузным или имеет плоскостопие (это признаки, предицируемые речевым контекстом), который является объектом наблюдения и нетерпеливого ожидания, а также некоторого презрения со стороны субъекта ситуации (это один из коммуникемных признаков).

Коммуникема– коммуникативный (коммуникативно-прагматический) признак речи, наслаивающийся на локутему в процессе ее формирования; а также регламентирующий содержание локутемноконцептемного единства. Разновидности коммуникатемы – интенциональный, иллокутивный, перлокутивный признаки. Ср. Не пойду! У них злая собака = «Не пойду, потому что боюсь, так как у них злая собака, которая может меня укусить», где обоснование намерения говорящего имплицировано на иллокутивном (смысловом) уровне, т. е. не представлено явно в локутивной пропозиции. Обозначаемая часть концептемы «собака» детерминирована коммуникативной ситуацией как «опасность для говорящего», «объект страха», «причина отказа от передвижения» и др. Указанные признаки коммуникемы предицируют соответственно локутему злая собака.

Когитема– единство локутемы, коммуникемы, ассоциативной части лингвемы и концептемы.

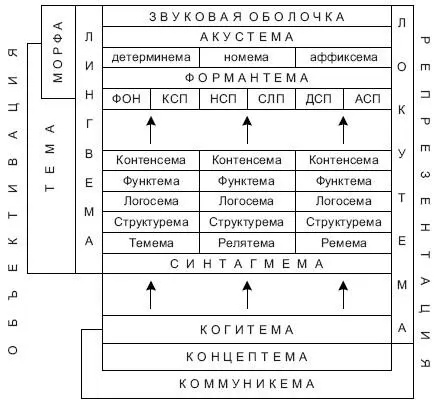

Представим основные параметры когитологического анализа в уточненной морфотемной (формально-семантической, операционной) модели (рис. 13).

Рис. 13. Морфотемная модель когитологического анализа

Остановимся более подробно на интерпретации выделенных выше основных когитологических параметров, а именно, лингвемы, локутемы и когитемы.

2.8. Лингвема и локутема – основные единицы объективации и репрезентации когитологических сфер

Логика исследования заставляет нас отказаться от оперирования терминами языковой знак и речевой знак по соображениям, которые были изложены выше и которые будут уточнены ниже. Далее вместо данных терминов будем использовать соответственно термины лингвема(языковая единица) и локутема(речевая единица, или речеслово). В операционном плане следует говорить о морфотемной структуре лингвемы и морфотемной структуре локутемы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: