Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие

- Название:Введение в когитологию: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034785-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие нацеливает на изучение основных понятий о языке, сформировавшихся в недрах философии и теоретической лингвистики. Основная цель курса – ориентация начинающих и продвинутых гуманитариев на творческое переосмысление общих методологических проблем в исследовании языка и речи, на усвоение основ когитологии как нового направления, зародившегося на стыке философии и лингвистики.

Для студентов и бакалавров гуманитарных специальностей.

Введение в когитологию: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь A, B, C, D – условные обязательные звуковые признаки, закрепившиеся в языковом сознании.

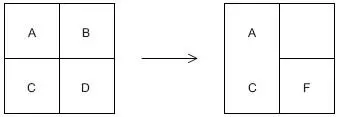

Как было показано выше, акустема может быть дефектной, если некоторые обязательные звуковые признаки не нашли своего отражения в языковом сознании в силу различных причин. В отношении иностранного языка – это обычно неустойчивое, некачественное произношение, отсутствие автоматизированности (рис. 16).

Рис. 16. Соотношение звуковой оболочки с неполноценной, дефектной, неправильно структурированной акустемой

Здесь A, C – условные обязательные звуковые признаки, закрепившиеся в языковом сознании;

F – признак, фиксирующий дефектное, искаженное произношение; квазипризнак.

Понимание лингвемы может блокироваться, таким образом, уже на этапе акустемизации живого звука, если формирование звукового образа имеет дефектный характер. Он не в состоянии «опознать» звук. Поэтому последующая правильная знаковая цепочка просто не актуализируется в его языковом сознании или она заполняется псевдопризнаками.

(III) Синтез идеального образа лингвемы с мотивационными признаками.Ступень слияния акустемы с несистемными, отдельными и системными, категориальными признаками лингвемы.

К таким признакам относятся:

(а) фонетические признаки, как акустемные части, семантизированные или мотивированные экстралингвистически (сюда относятся формы слов, в которых отдельные звуки или слоги имеют звукоподражательную природу (ФОН), ср. zi schen – шипеть);

(б) грамматические признаки базового имени (ГРАМ) – часть речи, род, число, падеж, склонение, время, наклонение, спряжение, лицо и др. (das Mädchen – девочка; kommt, kam, käme – идет, придет, пришел, пришел бы);

(в) номинационно-семантические или детерминативно-семантические признаки (Н-С/Д-С), закрепленные за корнем базового имени, совыражаемые в номинативном акте, а также ассоциативно-семантические (имплицитные) признаки (А-С) (ср. Tischler – столяр; Schachspieler; ручной мяч; bellen; каска);

(г) словообразовательные интралингвистические признаки (С_О) (значения аффиксов – префиксов и суффиксов), входящие в состав базового имени и детерминирующие его семантически (значение диминутивности, субъектности, инструментальности у суффиксов, ср. Büchlein – книжечка; Leser – читатель; Bohrer – сверло).

Незнание данных признаков, т. е. их незакрепленность за образом материальной формы приводит к блокировке понимания, а также к затруднениям в говорении – в использовании этих форм в речи. Формальные категориальные признаки могут быть семантизированными, т. е. соотнесенными с какими-то мыслительными понятиями концептуального сознания (ср. мужской род – мужской пол, ср. der Junge – юноша, мальчик; женский род – женский пол, ср. Stute – кобыла). Некоторые из них могут, однако, выполнять лишь классификационную функцию, не имея аналога в концептуальном сознании (например, средний род имен существительных, ср. das Weibchen; полотенце).

Формальные системные, категориальные признаки являются каналами связи с главным семантическим комплексом лингвемы. Таким образом, акустема лингвемы в сознании человека не пребывает в чистом виде, она существует только как фонетически и кинематически «опризначенная» идеальная сторона звука. На акустемные признаки наслаиваются разного рода мотивационные признаки – грамматические, словообразовательные, номинационные, детерминативные и ассоциативные. В совокупности они представляют собой мотивационное значение, интралингвистическое по характеру. Это можно изобразить в следующем рисунке (рис. 17):

Рис. 17. Мотивированная акустема

Здесь ФОН, ГРАМ, – признаки, синтезированные с акустемой, Н – С, Д – С, т. е. мотивационные признаки (соответА – С, С_О ственно: звукоподражательные, грамматические, номинационно-семантические, детерминативно-семантические, ассоциативно-семантические, словообразовательные).

На ступени семантической мотивации акустемы также возможны блокировки или сбои понимания. Чаще всего они происходят вследствие различий указанных выше интралингвистических признаков, соотносимых в акте межкультурной коммуникации, ср. Schere (ед. ч.) – Scheren (мн. ч.) и ножницы (только мн. ч.); Schlitten – санки (диминутивность), сани; Büchlein – книжка, книжечка, книжонка; Fischei (букв. яйцо рыбы) – икринка; Rotkehlchen – малиновка, зарянка.

(IV) Лингвемная синтагмема как синтагмообразная семантическая структура синтезированных микрокомпонентов позиционного, логико-категориального, модификационного или функционального, контенсионального порядка.Это ступень семантизации формы лингвемы главным, собственным семантическим комплексом. Обычно с ним связывают лексическое значение или семантическое содержание языковой единицы. Однако лингвистическое толкование и понимание «лексического значения» в силу разнообразия точек зрения стало настолько размытым и неопределенным, что использовать его для характеристики природы языкового и речевого знака уже не представляется возможным. Было бы удобнее и понятнее говорить о неком структурированном семантическом комплексе. Здесь мы вводим понятие синтагмемы– синтагмообразно организованной семантической структуры, компоненты которой имеют вертикальное ярусное строение и взаимосвязаны друг с другом линейно. Первый ярус всех последовательно организованных компонентов занимают структурно-позиционныепризнаки (С – П), соответственно – исходные, промежуточные, смежные, замыкающие. Второй ярус представляют межкомпонентно взаимодействующие друг с другом логико-семантическиепризнаки (Л – С): субстанциальность, реляциональность: акциональность, трансмотивность, посессивность и др., локальность, темпоральность, квалитативность, квантитативность. Третий ярус обслуживают модификационные и функциональныепризнаки (М/Ф), определяющие характер отношения логико-семантических признаков, например, одушевленность, агентивность, инструментальность и т. д. Четвертый ярус заполняют контенсиональныепризнаки (К), которые «ответственны» за содержательное наполнение синтагмемных компонентов и характеризуются конкретностью и неподвластностью к дальнейшей унификации. Данные признаки как раз и составляют основу лексической, словарной эквивалентности разноязычных вербальных знаков. Контенсионалы эквивалентов могут различаться как по объему, так и по качеству.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: