Александр Доброхотов - Избранное

- Название:Избранное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:5-91129-008-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Доброхотов - Избранное краткое содержание

Доброхотов Александр Львович (род. в 1950 г.) – доктор филос. наук, профессор, зав. кафедрой истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ. Область научных исследований – история метафизики; философия культуры. Основные публикации: «Учение досократиков о бытии» (М., 1980), «Категория бытия в классической западноевропейской философии» (М., 1986), «Данте» (М., 1990).

Избранное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

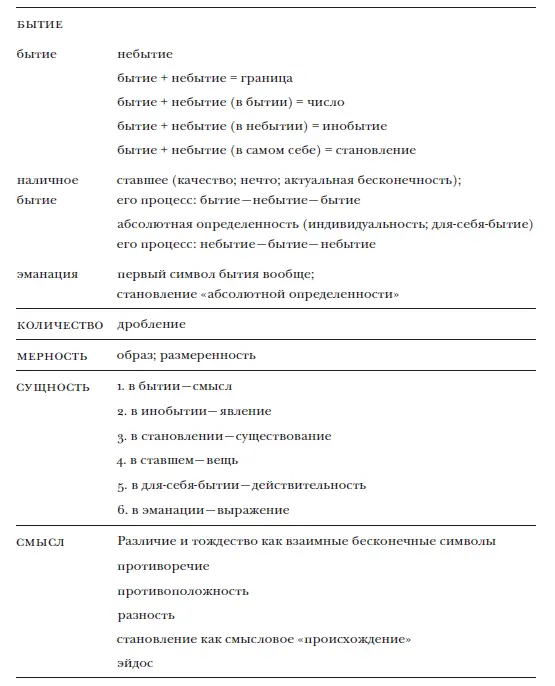

Более лаконично Лосев излагает те этапы, которые аналогичны гегелевским «количеству» и «мере»: бытие дробится на безкачественные элементы, но возвращается к себе как «размеренная» цельность. Очень важна при этом категория «образа», каковым и становится достигнутая мерность. Если мы вспомним другой шедевр Лосева – «Диалектику художественной формы» – то поймем, почему не слишком важный для Гегеля аспект оказывается важным для Лосева: в пока еще безличном бытии уже просвечивает его будущий лик. Эманация же по отношений к образу становится «первообразом», и это проясняет ее предназначение как формулы творческого воплощения.

Следующее приключение бытия– утрата им своей непосредственности. Оно становится данным только косвенно, через свои проявления, и мыслится теперь только через «отражение», через рефлексию. Как и Гегель, Лосев называет этот этап «Сущность». У бытия, которое стало лишь сущностью внутри оболочки явлений, уже за спиной – долгий категориальный путь. Поэтому оно в своем становлении может повторить наработанную структуру восхождения и возвращения к себе самому. Лосев четко прописывает эти ступени. Сущность в своем бытии есть смысл; в своем инобытии – явление; в своем становлении – существование; в своем ставшем – вещь; в своем для-себя-бытии – действительность; в своей эманации – выражение. Эта лестница на новом витке возвращает нас к способности бытия сделать любое инобытие материалом своего самовыражения.

Заключительный раздел текста посвящен анализу сущности как «смысла». Это – статус первой ступени развития сущности, но Лосев привлекает сюда весь описанный ранее потенциал данной категории, чтобы показать, каким образом бытие распадается на вещь и смысл, чтобы затем, пройдя через жесткие противостояния и диалектические слияния, вернуться к искомой самости и цельности. «Смысл» на этом пути приобретает способность к различению и отождествлению. Разумеется, мы обнаруживаем, что тождество и различие суть одно и то же: они оказываются взаимными «бесконечными символами», отражающимися друг в друге как саморазличающееся тождество или самотождественное различие. Пройдя такие ступени категориального опыта, как противоречие, противоположность и разность, «сущность» научается различать моменты инобытия и объединять их в цельность. Абсолют, утверждал Гегель, есть единство различенного. И сущность в этом отношении проходит путь неизбежных страданий, чтобы заслужить право на синтез. Интересно, что Лосев в параллель к этому платоно-гегелевскому методу дает еще один вариант – «метод бесконечного перехода». Это своеобразный ответ иррационализму XIX века с его упоением процессами, неопределенностями, растворениями смыслов в бессознательной стихии. Лосев же показывает, как целое сохраняет себя в процессах, и – более того – подчиняет себе инобытие как пространство собственного выражения. Здесь Лосев, по его собственному разъяснению, находит для себя две опоры: неокантианское учение о «происхождении» (Ursprung) смысла и неоплатоновское учение о становлении. (Впрочем, как замечает Лосев, в учении позднего Наторпа эти традиции соединяются.) Смысловое «происхождение» по Лосеву – это на данном этапе ближайшее проявление «самого самого», поскольку его различенный в себе поток открывает и присутствие смысла, и его невыразимость [368]. Свою завершенность смысловой процесс находит в категории эйдоса, которая оказывается первой смысловой структурой – символом, в котором явлено «самое само».

Небесполезной будет сводная таблица основных этапов категориальной жизни «самого самого». (Надо оговориться: текст оставляет возможность разной рубрификации категорий, и поэтому ниже представлены основные логические ступени без педантичного разбиения на используемые обычно Лосевым триады и пентады.)

Трактат остался незаконченным, и можно только догадываться, как завершил бы его автор. По общей логике, дальше должна следовать часть, коррелирующая с гегелевским разделом «Понятие». «Бытие» и «сущность» должны были бы объединить свои силы в «эманации». «Самое само» свободно выразилось бы в символах с бесконечной творческой мощью и преодолело бы отчужение от инобытия, но при этом стало бы еще таинственней и недоступней.

Возвращаясь к вопросу о месте Лосева в генологической традиции, можно теперь с уверенностью сказать, что в контексте русской философии его построение уникально своей категориальной архитектурой, ставящей на место манифестации того или иного «мировоззрения» понятийную конструкцию, которая как таковая обязывает адресата к ответственной рациональной реакции (какой бы она ни была) [369]. Позиционирование же в европейском контексте точно (хотя и как бы между прочим) выражено самим Лосевым после историко-философского экскурса в генологическую традицию: «Итак, первое поучение, которое мы выносим из предложенного выше обзора, это – включение в сферу философии всего «обыденного» и обыкновенного, всех этих не-мистических, не-романтических и даже просто не-поэтических будней жизни. От нас не уйдет более красивая и глубокая, более роскошная сторона бытия. Но – после столь кропотливых и детальных логических исследований последних десятилетий – невозможно игнорировать все эти «низшие» сферы. Этим наше философствование резко отличается от перечисленных выше грандиозных образов истории философии» [370].

Приходится только жалеть, что эта версия диалектической онтологии Лосева осталась незавершенной. Рядом с «Философией имени», «Диалектикой мифа» и «Диалектикой художественной формы», т. е. рядом с мирами Философии, Веры и Творчества было бы изображение мира Диалектики как исторического пути приключений Смысла, утратившего и вновь обретшего Самость.

Традиция бессмертия: Мамардашвили как философ культуры

Изучение и осмысление наследия М. К. Мамардашвили уже сложилось в целый домен нашей гуманитарной мысли. При всем том, философия культуры – это не самая популярная из обсуждаемых в этом ученом сообществе тем: ведь «грузинский Сократ», прежде всего, – философ сознания. «Сознание» – пароль, без которого не войдешь в умственные миры Мамардашвили. Но этот концепт (подобно «бытию», «времени», «свободе» и т. п.) принадлежит к числу тех предельных понятий философии, о которых мало что можно сказать: приходиться мыслить их косвенно, через позитивные аналогии или негативные размежевания. Этим, по-видимому, можно объяснить широту тематического спектра, окружающего разговор о «сознании», который ведет Мамардашвили. Тема «культуры» звучит в этом контексте особенно настойчиво и отнюдь не потому, что она вообще была актуальной и модной в 80-е, 90-е: дело в том, что культура может выступать по отношению к сознанию как агрессивно детерминирующая сила, как основание редукции свободы сознания к готовым фабрикатам или полуфабрикатам смысла. С другой же стороны, без содержательного ресурса культуры сознание легко попадает в дурную бесконечность и оказывается само себя отражающим зеркалом. Дилемма – не совсем академическая, если вспомним упорную и неслучайную войну с принципом автономности сознания, которую вела позитивистская мысль XIX–XX вв. В этой борьбе «культура» как некая универсальная миротворческая ценность зачастую противопоставлялась агрессивности и фанатизму всяческих «догматиков». Но со временем последовала реакция, и самодостаточность культуры также была поставлена под вопрос. Для иллюстрации этой эпохальной коллизии можно сослаться на один классический текст русской философии. В «Переписке из двух углов» Иванов и Гершензон блистательно персонифицировали апологию культуры и бунт против культуры, высветив, впрочем, и общую для обоих протагонистов интуицию: если культуру понимать как цель, а не как средство, то она становится надгробным памятником самой себе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: