Михаил Маяцкий - Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет

- Название:Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-0908-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Маяцкий - Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет краткое содержание

Интеллектуальное сообщество, сложившееся вокруг немецкого поэта Штефана Георге (1868–1933), сыграло весьма важную роль в истории идей рубежа веков и первой трети XX столетия. Воздействие «Круга Георге» простирается далеко за пределы собственно поэтики или литературы и затрагивает историю, педагогику, философию, экономику. Своебразное георгеанское толкование политики влилось в жизнестроительный проект целого поколения накануне нацистской катастрофы. Одной из ключевых моделей Круга была платоновская Академия, а сам Георге трактовался как «Платон сегодня». Платону георгеанцы посвятили целый ряд книг, статей, переводов, призванных конкурировать с университетским платоноведением. Как оно реагировало на эту странную столь неакадемическую академию? Монография М. Маяцкого, опирающаяся на опубликованные и архивные материалы, посвящена этому аспекту деятельности Круга Георге и анализу его влияния на науку о Платоне.

Автор книги – М.А. Маяцкий, PhD, профессор отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ.

Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Показательна реакция филолога и платоноведа Курта фон Фритца в филологическом журнале «Gnomon». Подмечая места, где Брехт, в котором борется критическое (обусловленное не столько научной, сколько христианской позицией) и апологетическое отношение к объекту, теряет равновесие в анализе и слишком сочувствует георгеанцам, фон Фритц в конце рецензии также признается в том, что определенная симпатия к своему предмету, свойственная автору книги, служит необходимым условием тонкого мыслительного проникновения в его мир. Сам фон Фритц противопоставляет историцизму XIX века и культу героев века XX (речь может идти, разумеется, только о трех первых его десятилетиях) рационализм XVII и XVIII веков, который рос и вызревал в борьбе с величайшими фигурами античности. При этом фон Фритц нетривиально возносит Фридемана, достижение которого, по его словам, «было бы несправедливо ставить в один ряд с научными толкованиями Платона». Предпринятое им подлинное воплощение переживаемого идеала в исторически существовавшего персонажа, «род бессознательного поэтического творчества» [617], может претендовать на свои особые права, рядом с наукой.

Фон Фритц был не единственным университетским ученым, который попытался дать георгеанцам взвешенную или даже позитивную оценку. Ученик Гартмана и Хайдеггера Герхард Крюгер в своей книге 1939 года «Проницательность и страсть. Сущность платоновской мысли» [618]признает свою зависимость от георгеанцев в высокой оценке роли эроса:

Благодаря Кругу Штефана Георге наука смогла подступиться к тем мифическим и религиозным элементам у Платона, которые особенно необходимы для его понимания. Поскольку было обнаружено, что у Платона мифическая и даже «культовая» религиозность была связана с его политическими амбициями, то в нем [георгеанцы] увидели «основателя» некоей «духовной империи». В этом контексте эрос также был понят как что-то чрезвычайно фундаментальное, как определенная мифическая власть [619].

Другой пример: Герхард Небель, филолог (ученик Эрнста Хоффмана), философ (учился у Хайдеггера и Ясперса), домашний учитель, независимый мыслитель, близкий к Эрнсту Юнгеру и Карлу Шмитту. Он не просто был поклонником поэзии Георге: он видел в Георге, наряду с Юнгером и Хайдеггером, свидетелей трансценденции и ясновидцев нынешнего распада и «расколдовывания мира» [620]. Небель далеко не всё принимал в георгеанстве, в частности он критиковал фокализацию на герое, на образе, в том числе Платона [621]. Он противопоставлял ей хайдеггеровский подход к авторам (хайдеггерианское применение феноменологии к интерпретации): заниматься не автором, а тем, чем занимается автор, вместе с ним [622]. Платоноведческие работы Небеля, принимая в целом политическое прочтение Платона, всё же полемизируют (неявно) с георгеанскими. Например, он не считает возможным возвращение к античности через голову христианства: это может дать только подражательные эффекты фасада [623]. Небель считал книгу Фридлендера 1928–1930 годов лучшей из когда-либо написанных о Платоне [624].

В первом томе (1957) своего 3-томника, посвященного литературе последних десятилетий о Платоне, Эрнст Мориц Манасс [625]также дает весьма высокую оценку платоникам-георгеанцам. Сначала он утверждает неожиданно и дерзко: «Несмотря на Винкельмана, на Шлейермахера и Гегеля, несмотря на Шопенгауэра, лишь с Ницше Платон становится действующей силой немецкой духовной жизни на место, или точнее наряду всегда существовавшего платонизма». Затем он отмечает влияние неокантианцев, сделавших из Платона предшественника Канта, хотя их интерпретацию сегодня (то есть в 1957 году) уже никто даже и не критикует. И наконец: «Чрезвычайную важность имело воодушевление Платоном [die Platon-Begeisterung] Круга Георге. […] Независимо от того, что было здесь истинного или ложного, несомненно, что именно прежде всего в силу воздействия Георге Платон стал авторитетнейшим соучастником современных решений» [626]. Такая оценка абсолютно нетипична и контрастирует с господствующим в цехе молчанием.

Несомненно, что нацистские симпатии Хильдебрандта послужили решающим обстоятельством в устранении георгеанцев с платоноведческого горизонта. Но следует также признать, что здесь сказались и другие факторы. Приход к власти нацистов, эмиграция большого числа первоклассных ученых, затем поражение гитлеризма и последовавшая – хотя и неполная и непоследовательная – денацификация высшего образования, и в частности «наук о древностях» (Altertumswissenschaften), которые в весьма большой мере стали на службу нацистскому режиму (Selbstgleichschaltung или Selbstfaschisierung) [627], – всё это привело к всемирноисторическому translatio – перемещению центра тяжести платоноведения и всех наук об античности в англоязычный мир. Полвека с небольшим после окончания войны немецкие историки философии ссылаются обычно только на тех из своих соотечественников старшего поколения, на которых ссылаются и англо-американцы, то есть – что касается георгеанцев – только на Пауля Фридлендера. Надо, однако, признать, что его приемлемость для современной науки о Платоне (включая, конечно, и приемлемость его как противника) объясняется только предпринятым им – вследствие эмиграции – переводом-переписыванием его «Платона» (1928–1930) на английский язык с параллельным сглаживанием «георгеанских» крайностей. Что же касается остальных георгеан-платоников, они практически начисто исчезли из научного обихода. Даже Хильдебрандт, который, переждав несколько лет после войны, пока его рвение в поддержке национал-социализма было «прощено», опубликовал в 1959 году 2-е издание своего «Платона», и тот вскоре был забыт (правда, его переводы или переводы под его редакцией продолжают издаваться [628]). Однако некоторые георгеанцы оставались в поле зрения нескольких благосклонных читателей. Эдгар Залин и Курт Зингер какое-то время упоминались, но больше их коллегами-экономистами, чем античниками. Так, по Шумпетеру, «книга Залина „Платон и греческая утопия“ – это лучшая интерпретация греческих „государственных романов“ и одновременно произведение искусства» [629]. Немало ссылаются на георгеанцев в своих эссе о Платоне известный политический мыслитель Эрик Фёглин [630]и либеральный теоретик права Ханс Кельзен [631].

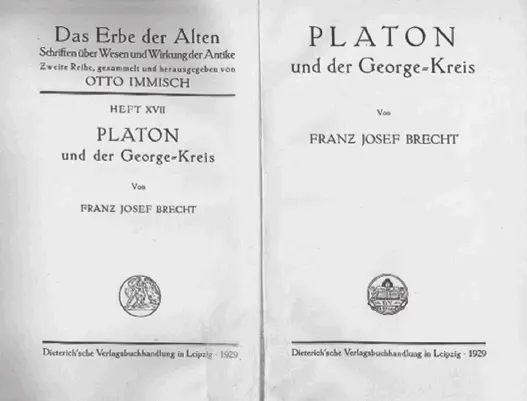

Титульный лист первой книги, посвященной георгеанской интерпретации Платона, – «Платон и Круг Георге» Франц Йозеф Брехт

Из философов следующего поколения, пожалуй, только Райнхарт Маурер (род. в 1935 году) немало ссылается на георгеанцев в своем исследовании «Политий» с точки зрения вопроса о демократии [632]. Он сетует на их часто туманный язык, и поэтому больше всего ценит книгу Э. Залина. Интересны выводы Маурера: в отличие от англо-американских исследований, где платоновской политической философии уделяется, как правило, первостепенное значение, в Германии утвердился неполитический образ Платона [633]. Даже Штенцель, Йегер, Гадамер, которые поднимают вопросы практической философии, предпочитают оставаться в эфире аполитичного. Ляйзеганг сформулировал альтернативу: одни занимаются наукой, другие служат сиюминутным интересам. Имеется в виду, что серьезные ученые, не вмешивающиеся в политику, должны и у Платона находить одну науку. Этому соответствует немецкая склонность к обострению противоречий: если уж кто и берется трактовать политические вопросы у Платона, так сразу делает из этого свою политическую программу. Особенно выражено это у нацистских авторов (типа Оттомара Вихмана), но и у георгеанцев такая тенденция тоже имеется. Однако им мы обязаны вообще серьезному повороту к политическому Платону [634].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Игнатов - Пустошь. Нулевой круг [litres]](/books/1066470/mihail-ignatov-pustosh-nulevoj-krug-litres.webp)